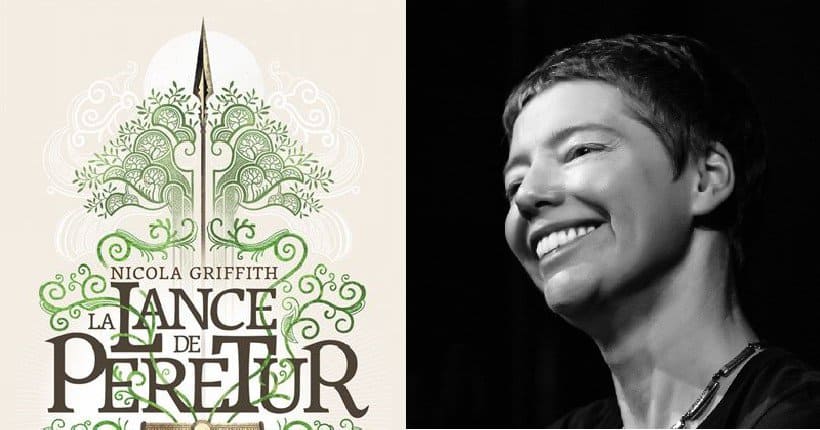

Tu sais ce qui contrarie les mascus encore plus fort que de remplacer un héros légendaire masculin par une femme et que ça change tout ?

De remplacer un héros masculin légendaire par une femme, et que ça ne change rien.

Et La Lance de Peretur, ça fait LES DEUX.Ce qui m’enchante dans le cycle arthurien, c’est à quel point il est tissé de réécritures et de réinterprétations, au point qu’il paraît être une somme d’écarts autour d’un canon qui n’existe en fait pas. Est-ce une légende celtique, ou chrétienne ? Les deux. Est-ce un univers antique, ou médiéval ? Les deux. Est-ce l’histoire de quelques héros qui se distinguent du groupe, ou d’un groupe ? Les deux. Mange-toi ça, le fandom de la binarité exclusive à tout prix. Nicola Griffith, dans sa postface passionnante, assume donc pleinement de s’inscrire dans la tradition en faisant exactement ce qu’elle veut des personnages, des lieux, des motifs – comme tout le monde avant elle. Elle inscrit sa narration au Pays de Galles et opère les changements onomastiques qui s’imposent – choisissant de baptiser son héroïne Peretur, l’une des variantes de Perceval/Parsifal/Peredur.

Comme chez Chrétien de Troyes, l’enfant grandit auprès de sa mère, dans l’ignorance totale du monde environnant, jusqu’à son départ nécessaire mais douloureux ; une fois sur les routes, Peretur accomplit des exploits sans être chevalier, attirant sur ses prouesses l’attention des seigneurs comme celle du peuple, jusqu’à rejoindre la cour de Caer Leon. Là, on retrouve, sous des formes renouvelées, le triangle amoureux con titué par le roi Arturus, son épouse Gwenhwyfar et son bras droit Llanza, ainsi que les quêtes croisées d’objets investis de propriétés magiques – épée, pierre, coupe, lance – liées moins au légendaire chrétien qu’aux trésors du peuple mythique et immortel des Tuath Dé. Et Peretur a un rôle à jouer dans cette quête et dans la découverte de son identité.

Si j’affirme que rien ne change, ce n’est pas parce qu’on coche des cases de références familières. C’est que le choix du gender-bending, dans un monde aussi massivement masculin que celui de la chevalerie, aurait pu, c’est souvent le cas, peser lourdement sur la narration. La littérature déborde de femmes chevalières contraintes de grimer leur féminité pour être acceptées mais conspuées dès que celle-ci est révélée, d’héroïnes tenues à l’écart de leur vocation ou, au contraire, rendues exceptionnelles par leur seule féminité. De surcroît, Peretur entretient deux relations lesbiennes, l’une brève et initiatique avec Angharad, puis la seconde avec l’enchanteresse Nimuë. Mais ces changements, loin d’ébranler le récit, l’effleurent doucement. Lorsque Peretur révèle qui elle est à ses frères d’armes, dévoilant du même coup la nature de sa relation avec Nimuë, Llanza y répond par une compréhension silencieuse puis par l’échange, à son tour, d’une confidence. Un vrai (chev)allié, en somme. Il y a de la puissance à imposer la féminité comme une métamorphose toute naturelle de la narration, à refuser de la faire passer en force ou de considérer que la légende devrait en être éclaboussée. Peretur c’est une femme, non j’ai pas le temps pour les questions et remarques et de toute façon ici tout le monde est OK avec ça : power move. Et pourtant, tout change. Là où la légende se crispait autour de conflits violents, la réécriture de Griffith dénoue les tensions. Les rages du triangle amoureux qui déchiraient l’harmonie font place au tendre et mélancolique polyamour d’Arturus, Gwenhwyfar et Llanza. La séparation de Peretur et de sa mère naît d’une soif de connaître et de se connaître, et non d’une tragédie. Les révélations sur les objets de la quête ne procèdent pas de mises à l’épreuve, mais d’une compréhension attentive du passé et des relations humaines. Et la performance exceptionnelle de Peretur dans les combats n’est pas expliquée par sa force physique, mais par son aptitude à entendre les bruits infimes du monde et à les interpréter. L’autrice propose, dans sa postface, que

« Même si, comme tous les héros, Peretur cherche bien la victoire, celle-ci, chez elle, n’est pas un jeu binaire qui se fait au détriment de l’autre, dans lequel les gagnants gagnent et les perdants perdent : elle peut gagner sans que quelqu’un d’autre ne perdre. Pour Peretur, gagner ne signifie pas uniquement triompher de ses ennemis et tuer des monstres (…) mais signifie plutôt apprendre, changer, grandir. Sa quête n’est pas linéaire, elle est circulaire. »

La vidéaste Maggie Mae Fish affirme, dans son essai « Queer fantasy in film »[1], que les narrations queer sont par essence non-linéaires, faites d’un ré-examen permanent du passé à la lumière d’une compréhension renouvelée de qui on est. La lance de Peretur, même si les événements s’y déroulent de manière chronologique, illustre magnifiquement cette thèse. Loin de moi l’idée de vouloir dissuader quiconque de s’y plonger pour le seul kiff de voir la chevalière badass et cool emballer l’enchanteresse : moi aussi, j’ai passé l’hiver à regarder Chappell Roan chanter Good luck, babe en cotte de mailles[2]. Mais les meilleures réécritures gender-fluid sont celles qui font s’écouler cette fluidité jusque dans les profondeurs du mythe et de la narration.

[1] C’est ici : https://www.youtube.com/watch?v=cBck3tNj-1g&ab_channel=MaggieMaeFish

[2] C’est là : https://www.youtube.com/watch?v=6ENzV125lWc&ab_channel=ChappellRoanVEVO

Mélanie se balade depuis pas mal d’années dans les mondes littéraires et ludiques de l’imaginaire, avec un peu de recherche universitaire sur les mythes, les âmes et les dragons, un peu d’écriture de nouvelles, et beaucoup de lecture. De temps en temps, elle en sort parce que les programmes de l’Éducation nationale exigent qu’on parle d’autre chose aux lycéen·nes. Elle est convaincue qu’il y a des milliers de trésors à partager en SF et en fantasy, et que le cocktail héros couillu, mentor barbu et récit convenu n’y est pas une fatalité.