A-t-on besoin de présenter Agnès Jaoui ? Bien évidemment ! Ce que l’on sait d’elle, et qui ne sont que des étiquettes, telles que actrice, scénariste, réalisatrice, dramaturge, chanteuse et compagne de Jean-Pierre Bacri, non non ça ne suffit pas. Même autrice, nouvelle étiquette avec son premier livre La taille de nos seins, ne rend pas compte de la pluralité d’une telle personnalité. Ce qui présente le mieux Agnès Jaoui c’est ce qu’elle écrit dans son livre quand elle évoque ses lectures juvéniles de la comtesse de Ségur :

« En tout cas, son œuvre fut ma bible et m’enseigna le bien, le mal, la transgression, le repentir, bien plus que la religion juive, que du reste personne ne m’enseigna, bat-mizvah oui, grâce à mon père, mais enseignement auprès d’un rabbin, pour une fille, il allait encore falloir attendre quelques années… De toute façon, je n’ai envie d’entrer dans aucun club dont on me refuse l’accès. Qu’ils restent entre eux, les misogynes et les extrémistes. Avec leurs grandes peurs et leurs petites normes. »

Le voilà le portrait que l’on peut faire d’Agnès Jaoui : une femme libre, pleine de lucidité sur les rapports entre êtres humains, héritière d’une longue tradition qui ne l’étouffe pas grâce à un père qui lui a montré comment être indépendante et surtout une femme engagée dont la construction personnelle est le résultat du croisement de divers apports (littéraire, familial, religieux, amical, sentimental, intellectuel).

Cette présentation d’Agnès Jaoui est en parfaite continuité avec ses activités cinématographiques actuelles : une femme de 60 ans qui continue à tourner… et qui prend le vieillissement comme sujet. Dans Le Dernier des Juifs de Noé Debré, elle joue une mère qui s’aperçoit qu’ils sont les derniers juifs de leur cité : c’est une mère dépassée par le flux migratoire, pour qui la parole n’a plus de valeur et qui dit ce qu’elle pense sans filtre. Dans Ma vie, ma gueule de Sophie Fillières, elle incarne une femme de 55 ans qui a perdu goût à la vie et qui tente se définir avec ce nouvel âge.

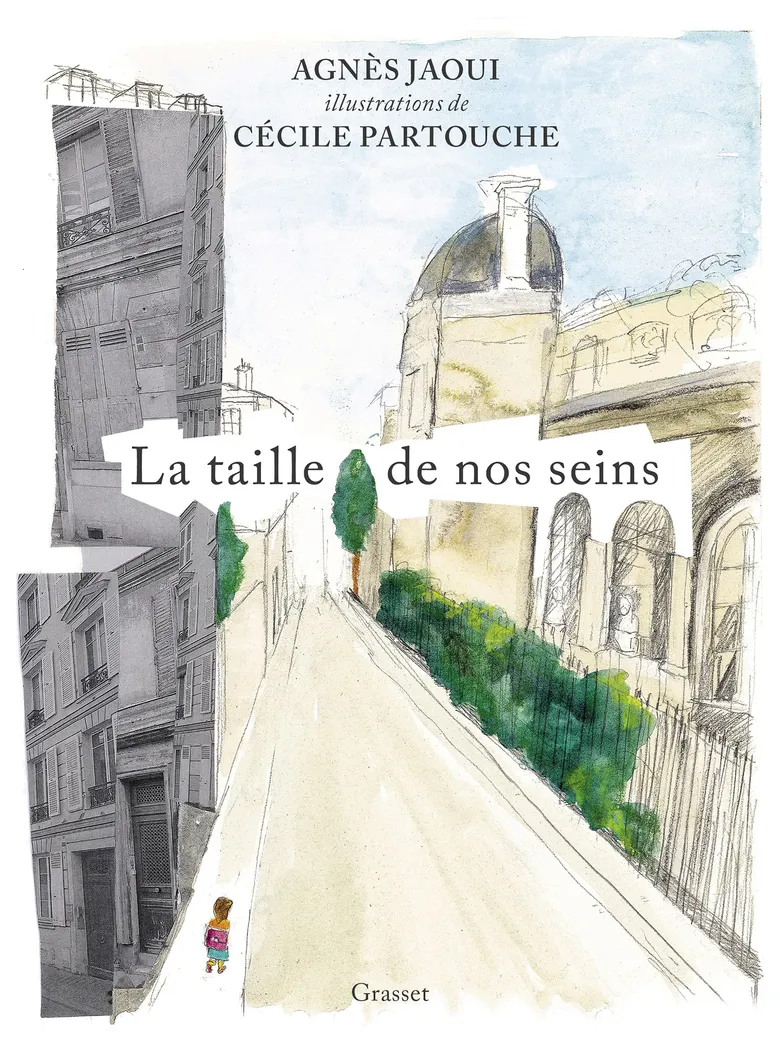

A contrario, pour son premier livre, elle prend les années vertes comme sujet, ses années vertes. La taille de nos seins est une autobiographie où la famille et les amies prennent une place importante et structurante. En plus d’en être l’illustratrice, Cécile Partouche, une amie d’enfance d’Agnès Jaoui, rythme les aventures de la jeune Agnès, au même titre que l’autre amie d’enfance Isabelle. La taille de nos seins est le récit de la petite enfance de l’autrice jusqu’à son entrée en sixième, moment où sa poitrine naissante marque sa sortie de l’enfance et son entrée dans une sexualisation imposée par les hommes.

Un genre inclassable et personnel

Dans La taille de nos seins, Agnès Jaoui nous livre des souvenirs de son enfance à Sarcelles et surtout à Paris, parce que c’est à Paris que naissent ses amitiés avec ses deux amies Isabelle et Cécile, qui est également l’illustratrice de ce livre. Le récit nous présente l’entrelacement de la construction intime de l’autrice avec sa construction amicale. Elle n’hésite pas à évoquer les trahisons dont elle a été responsable mais aussi une sororité présente dès le début de ses relations et qui continue à les structurer : « Pas de compétition possible entre nous non plus. »

Le récit n’est pas linéaire et les retours sur certains épisodes marquants à tout point de vue, parce que traumatisants ou parce que structurants, ne brisent en rien la lecture mais ils créent une vraie familiarité avec le lectorat qui entre encore plus facilement dans cette enfance inédite. Le livre est composé de courts chapitres qui exploitent de façon très claire un épisode précis, telle une façon de mimer la mémoire d’un.e enfant qui se rappelle d’un événement précis et qui nous en parle en toute sincérité et en toute spontanéité.

D’ailleurs les illustrations de Cécile Partouche rapprochent le livre de l’album : les images correspondent au texte présent sur les mêmes pages. Quand l’autrice évoque ses premières années de vie à Sarcelles, elle le fait avec beaucoup d’humour : « Qui est le premier juif tunisien à avoir pensé, débarquant à Sarcelles : Comme cette ville est jolie ! Comme elle est champêtre et sent bon la noisette ! Je vais m’y installer, ma famille m’y rejoindra et tous les amis feront autant, car la vie y est douce et colorée comme à La Goulette ! ». Sur cette double page où apparaissent ces phrases, la partie de gauche est réservée à un dessin de la ville de Sarcelles tandis que la page de droite présente un dessin d’une rue du 5e arrondissement de Paris : la différence architecturale est nette et elle mime malheureusement la différence de classe sociale. Mais l’écriture de l’autrice apporte cette douceur qui réconcilie tout : « Qui est responsable de mes sept années dans des carrés de béton et ces rues sans passé où j’ai finalement été assez heureuse ? »

Un traitement simple et sincère des épisodes

Il y a plusieurs raisons qui font que la lecture de ce livre se fait avec plaisir. D’une part, il y a la sincérité du souvenir et du regard à travers le comportement et les pensées d’une petite fille à la fois victime du patriarcat mais aussi libérée par celui-ci, qui discerne parfois très vite le pouvoir abusif des adultes sur les enfants sans avoir le droit ni l’automatisme de le contester mais aussi le bonheur d’être elle-même sans éprouver de gêne à exprimer ce qui, en 2024, pourrait être vu comme une tare ou anti-féministe. Quand l’autrice évoque l’une de ses premières amours, elle rend compte, avec beaucoup d’émotion et un langage affectif, ce qu’elle a ressenti à jouer à la balançoire avec le petit garçon en question : « la joie intense et délicieuse qui m’a transportée, à respirer le même air que Pascal Leguet et à caresser la sensation de ne plus lui être indifférente, ce moment, ces échanges furtifs de regards, ce frôlement autour des balançoires, ce trac, cette espérance heureuse que Pascal Leguet enfourche la balançoire en face de moi, figurent parmi les plus beaux souvenirs de mon enfance, et marquent les prémices d’une de mes occupations favorites : tomber amoureuse. » Telles qu’elles sont décrites, les sensations semblent être exactement celles qu’a pu éprouver la jeune Agnès : le désir, l’élan du cœur ainsi que la sensibilité sont pleinement exprimées par l’enfant et assumées par l’adulte.

D’autre part, c’est la construction même des chapitres qui crée le plaisir de la lecture. Ils suivent tous à peu près le même schéma. Le choix d’un sujet réel, l’exposition rapide et claire de la situation initiale, un style qui mime l’oralité avec un vocabulaire simple et des unités de sens qui épousent le souffle, permettent l’expression de l’anecdote qui va faire jaillir les réactions de l’enfant-autrice mais aussi des autres enfants. Quand elle a dit à haute voix, devant les autres enfants, que la jupe que portait la fille de la femme de ménage de ses parents, Mounira Hallaoui, était la sienne, l’autrice évoque la réaction de l’enfant en question : « Mounira a brusquement relevé la tête, comme frappée d’effroi, prise en flagrant délit de pauvreté. ». Puis elle évoque sa propre réaction à cette époque : « Elle exprima alors une honte et une tristesse si puissantes que j’ai eu honte moi-même et j’ai regretté mes paroles, mais c’était trop tard. ». Puis, elle exprime explicitement son sentiment en tant qu’adulte : « Et aujourd’hui encore, j’éprouve de la honte et du chagrin quand j’y repense. » Le chapitre se termine par l’expression d’une moralité, simple, vraie et pertinente : « Mais c’est ça le problème avec les enfants, ça ne réfléchit pas beaucoup avant de blesser » : cette morale, en plus d’être la leçon que l’autrice tire de cet épisode, est d’une grande justesse et elle est adaptable au monde des enfants comme au monde des adultes.

Chaque chapitre est la découverte d’une nouvelle aventure qui nous rapproche d’Agnès Jaoui avec laquelle nous tombons toujours d’accord.

Qu’est-ce qu’être une enfant ?

L’autrice ne cache aucun aspect de la condition enfantine. Elle évoque les situations qui peuvent générer de la souffrance chez un.e enfant et elles sont souvent liées à la relation avec les adultes. Lorsqu’elle évoque son séjour à l’hôpital pour être opérée de l’appendicite, elle évoque le grand moment de solitude qu’elle a éprouvé le soir : « J’y restai quinze jours. Quinze épouvantables jours. Je ne sais pas où était mon père, je n’en ai aucun souvenir. Ma mère, elle, venait dès qu’elle le pouvait, mais vers 18 heures elle devait repartir à la maison, emportant avec elle la sécurité et le réconfort de la lumière du jour. Et je restai là, immobilisée par ma cicatrice et en proie à une terreur indicible. » S’il est mentionné dans ce livre, c’est que cet épisode a marqué l’enfant que l’autrice a été mais, quelques lignes plus loin, on peut aisément lire le témoignage des traces que ce séjour à l’hôpital a laissés sur l’adulte actuelle : « Aujourd’hui encore, quand je repasse devant la clinique Geoffroy-Saint-Hilaire, j’ai un serrement au cœur pour la petite fille perdue et seule que j’étais alors. »

La réalité du monde des enfants est évoquée notamment par une cascade de moments d’injustice. Ce sont souvent eux.elles les victimes. Il est vrai que le livre est écrit du point de vue de l’enfant mais il est intéressant de constater qu’ils.elles subissent toujours les décisions des adultes, à un moment de leur vie où leur sensibilité est la plus exacerbée. L’autrice expose en toute transparence une époque où la plupart des adultes pensaient que le rapport avec les enfants ne pouvait être qu’autoritaire et l’expression d’un plein pouvoir. C’est donc tout naturellement qu’elle raconte un épisode où la vulnérabilité de son amie a été éprouvée : « Un jour, dans le labyrinthe [du jardin des Plantes], l’un [parmi les exhibitionnistes] d’eux a demandé à Isabelle de l’aider à faire pipi, c’est-à-dire de la lui tenir. « Mais c’était pas du pipi qui est sorti, m’a-t-elle confié. C’était épais, blanc et un peu mousseux. » J’ai encore en tête l’image de cette curieuse semence. » En face de ce texte, sur la page de droite, l’illustratrice a dessiné plusieurs hommes avec le pénis en érection, chacun étant à l’abri d’un arbre et de la végétation, comme pour bien mettre en évidence leur caractère dangereux et malsain. Ces dessins débordent légèrement sur la page de gauche probablement pour montrer l’intrusion du monde de pervers dans le monde de l’innocence.

Un témoignage d’une époque… heureusement révolue ?

A plusieurs reprises, Agnès Jaoui évoque des situations en lien avec l’école. Quand on arrive aux lignes mentionnant son entrée en sixième au lycée Henry-IV, on ne peut être que surpris.e de lire : « Nous serions les premières filles à nous asseoir sur les bancs du vénérable établissement, qui leur en avait jusque-là refusé l’accès, sous prétexte qu’elles risquaient de faire baisser le niveau, en détournant la concentration des garçons. ». Après la surprise du.de la lecteurice, vient sa révolte : à ce moment-là on se dit que les femmes sont parties de loin et depuis peu. Merci Agnès Jaoui de nous le rappeler.

Elle nous fait vivre le choc avec lequel elle découvre l’antisémitisme ordinaire. Il était intégré par sa mère « J’allai voir ma mère qui ne se souvenait pas du tout de ce passage1 et qui m’expliqua qu’à l’époque c’était normal de dire du mal des Juifs, dans les kiosques il y avait même un journal qui arborait fièrement comme sous-titre : Le journal le plus antisémite de France… ». Aussi il était intégré par son père : « J’allais éprouver plus tard la même stupeur en lisant un texte de Jaurès, dénonçant « la racaille juive ». Jaurès ! Notre héros, dont le portrait trônait dans le bureau de mon père. ». Ce qui frappe ce sont d’abord la résilience scandaleuse avec laquelle la mère accepte l’insulte à sa communauté au point d’adorer le livre en question : avait-elle le souvenir de ce passage antisémite quand elle avait lu Mon petit Trott ? Répétait-elle les éloges faits à ce livre par mimétisme ? Avait-elle envie d’épouser la mentalité des puissant.e.s pour ne pas être prise en flagrant délit de différence ? Avait-elle abandonné le combat parce qu’elle savait que ce serait un match perdu d’avance ? Ce qui frappe aussi c’est l’élection de Jaurès au rang de « héros » : c’est bien la présence de son portrait dans le bureau de son père qui en fait un « héros » pour elle. Tout au long de son livre, Agnès Jaoui nous présente son père comme un libre penseur et comme un provocateur, mais à ce moment-là ce ne sont pas ces traits de caractère-là qui permettent d’expliquer cette héroïsation de Jaurès. Le besoin de s’intégrer, ou simplement de vivre, dans une société qui pose des idées préconçues sur vous est-il plus fort que refuser toute forme d’exclusion vous incluant ? Ou encore, est-ce notre génération qui exige une vie sans accroc (linguistique, sexuel, politique, financier, intellectuel) pour donner une légitimité ou une postérité à une personne ?

Ce livre soulève des questions profondes, des questions que l’autrice énonce sans détour : « Et j’en viens parfois à me demander si ça ne le sera pas toujours, si le mépris ou la haine des minorités seront répréhensibles selon les époques, voire condamnables, mais toujours là, prêts à rejaillir avec toute la force du refoulé. ».

Lire La taille de nos seins, c’est entrer dans une enfance pleine d’aventures, de rebondissements, de moments de joie et de douleur. C’est passer par des moments de rire vrai, naturel mais aussi par des moments de révolte. C’est se laisser emporter par un récit honnête d’une petite fille qu’on n’arrive pas à lâcher. Cette petite fille se laisse découvrir et en plus d’être l’héroïne de son livre est aussi celle qui s’est projetée dans les récits qu’elle lisait : c’est naturellement que Cécile Partouche colle le visage d’Agnès Jaoui sur un personnage de couvertures de livre de la comtesse de Ségur. Quel bel hommage à son amie !

1Extrait du livre Mon petit Trott que sa mère aimait et qu’elle lui a donné à lire.

Passionnée de lecture depuis petite, Magaly Jouhateau-Mauriello voit en la littérature la meilleure façon de découvrir l’âme humaine, avec ce qu’elle a de beau mais aussi de plus obscur. Ce domaine, selon elle, est le meilleur moyen de redonner une voix à celles et ceux que l’on a voulu depuis trop longtemps considérer comme muet.te.s.