« Alors Sarah Ghelam s’est mise debout. Elle a osé, car la salle semblait figée ou bercée par le malaise. Elle a pris le micro, elle a interrogé le racisme ambiant, elle a émis des hypothèses lumineuses au sujet des inégalités et des exclusions que la littérature jeunesse fabrique, aveuglément ou non. L’autrice l’a remerciée. Après, je les ai vues se serrer dans les bras. Sororales. J’étais sauvée. »

C’est elle Sarah Ghelam : une femme engagée pour mettre en lumière l’importance d’une diversité de représentations et les conséquences de leur absence en littérature jeunesse. Elle est également à l’origine de la collection « J’aimerais t’y voir » qui propose un espace de pensée sur les recherches et pratiques en cours autour des représentations en littérature jeunesse, plus précisément à l’intérieur de la production d’albums jeunesse en France. Dans son essai Où sont les personnages d’enfants non blancs en littérature jeunesse ?, elle analyse toute la production d’albums jeunesse avec au moins un personnage d’enfant non blanc de 2021 à 2023, soit près de 400 albums.

Une étude ciblée et documentée

Dès les premières lignes de cet essai, on remarque la précision de la recherche. Sarah Ghelam cible le support : il s’agit de l’album qu’elle définit ainsi « objet-livre sur lequel s’inscrivent, sur la même double page, des images et du texte. Il est marqué par une interaction entre texte et image. Cette interaction peut relever de la redondance, de la complémentarité ou bien de la disjonction ». Ensuite, viennent un traitement précis en fonction des zones géographiques « Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, Asie, Les territoires d’Outre-Mer, Amérique du Nord ». A chaque chapitre, elle étudie quelques albums en les nommant et en posant une interprétation développée et justifiée. Le regard posé sur ces nombreux albums est toujours orienté vers les mêmes critères d’analyse « la manière dont les illustrateurices colorisent leurs personnages blancs et leurs personnages non blancs, aux potentiels marqueurs raciaux (cheveux, tenues, noms, langages, jouets, etc.), au contexte (réaliste, merveilleux, étranger), à la thématique des récits (apprentissage de la différence ou non) et à l’environnement (privé ou uniquement scolaire) ».

On l’aura compris, ce travail d’analyse soulève des questions très précises et de ce fait les réponses sont très variables. L’autrice ne les cache pas et met en lumière toute la complexité de la réflexion. Quand elle évoque l’intégration des normes raciales chez les enfants français.es, elle reste consciente de l’impossibilité, et surtout de la non nécessité, d’essentialiser l’expérience de chaque enfant : « Il est très probable que les signes nécessaires [ceux qui permettent de savoir si un.e enfant pourrait assigner une identité sociale de race à un personnage] varient selon l’âge de l’enfant, selon son expérience d’assignations racialisantes, selon sa classe, selon son genre, etc. » De cette variété d’apprentissage découle indubitablement une autre question : qui est le public de ces albums ?

« Si ces albums ont pour but de permettre la découverte d’un autre pays par un récit à hauteur d’enfants, ancrés culturellement, cela veut dire qu’on part du principe que ces cultures ne sont pas présentes dans le et/ou l’environnement de l’enfant-lecteurice. Pourtant, les enfants lecteurices français-es appartiennent potentiellement à une ou plusieurs diasporas et/ou ont des proches appartenant à ces diasporas ».

Cette contradiction soulignée par Sarah Ghelam met à jour des partis pris inconscients qu’il s’agit de déloger. Elle met également au jour la transformation sociale que la France a effectuée, et continue d’effectuer, à laquelle plusieurs albums jeunesse continuent de résister.

A bas les stéréotypes !!!

Ce sont ces contradictions que l’autrice révèle quand elle étudie en détails les albums : elle part d’un constat chiffré « Si l’on doit prendre les représentations disponibles dans les albums jeunesse français comme un miroir réaliste de la vie de l’ensemble des enfants sur le continent en Afrique : 5% seulement vivraient en milieu urbain, et 20% seraient victimes d’un conflit armé ». Puis quelques lignes plus loin, en une phrase courte elle rétablit la vérité et laisse deviner les sous-entendus qui se cachent derrière ces représentations : « Alors que l’Afrique n’est pas la région du monde où la plus grande part d’enfants vivent en zone de conflit, elle est surreprésentée à l’intérieur de la production d’albums ayant pour sujet la guerre et les enfants ». Elle questionne également les rôles trop longtemps assignés à certains enfants et qui sont devenus des habitudes qui pourtant posent question :

« Est-il possible pour les personnages d’enfants non blancs d’être des enfants dans leurs contextes géographiques sans servir d’apprentissage de l’altérité pour les enfants blanc-hes français-es ? »

De plus, l’autrice fait un constat clair et n’hésite pas à pointer du doigt des scandales comme à valoriser ce qui est dans la vraie construction. En effet, elle met en lumière les limites de la représentation qui ne serait due qu’à la pauvreté et au petit nombre d’albums. A propos d’un album qui se situe au nord du Cameroun, elle pose un regard lucide « En plus de ne pas représenter justement le peuple Bamiléké et d’être truffé d’inexactitudes, l’abondance de ces albums à l’intérieur d’un paysage éditorial avec peu de représentations de personnages d’enfants non blancs participe à la construction de l’image de l’enfant noir comme un enfant qui vivrait en pagne dans une Afrique rurale stéréotypée et non située ». D’autre part, elle reconnaît la justesse du regard porté dans certains albums « Aussi anodine que puisse sembler l’expérience d’une première neige, ces albums participent à un projet politique : celui de considérer les enfants noir-es comme des enfants. Les enfants noir-es qui jouent à cache-cache ne sont pas arrêté-es dans leur jeu, iels ne sont pas traité-es comme des délinquant-es ni comme une menace, ni comme des êtres potentiellement dangereux ou violents ».

Chacun.e a sa place dans les albums jeunesse

Sarah Ghelam ne se contente pas de dénoncer les manques et les idées préconçues des représentations mais elle exprime surtout un besoin de reconnaissance de la spécificité de chaque espace, de chaque corps non blanc, de chaque personnage qui vivrait hors de la France. Et ce besoin passe obligatoirement par une explication du contexte. Quand elle prend l’exemple d’un album sorti en 2021, elle en résume ainsi le projet « Nous avons donc un village mixte sans système raciste, avec des individus qui vont par ailleurs attribuer une identité sociale de race à un élément étranger, considéré comme un danger et donc traité comme tel. On nous propose un projet racial, un village mixte sans système hiérarchique basé sur des catégories raciales, sans que ce projet soit cohérent puisque les habitant-es sont capables d’assignations racialisantes alors qu’iels ne devraient pas l’être ». Les répétitions de certains mots de l’autrice, qui peuvent donner l’impression de tourner en rond, tentent de résumer le projet de cet album : ils miment à eux seuls les contradictions du livre et révèlent les manques de cet album qui manifestement aurait pu présenter une société post-coloniale très pertinente, différente des systèmes racistes passés mais avec sa spécificité, mais il semble passer à côté d’un objectif structurant par manque d’explication de la mixité qu’il affiche.

Une autrice impliquée

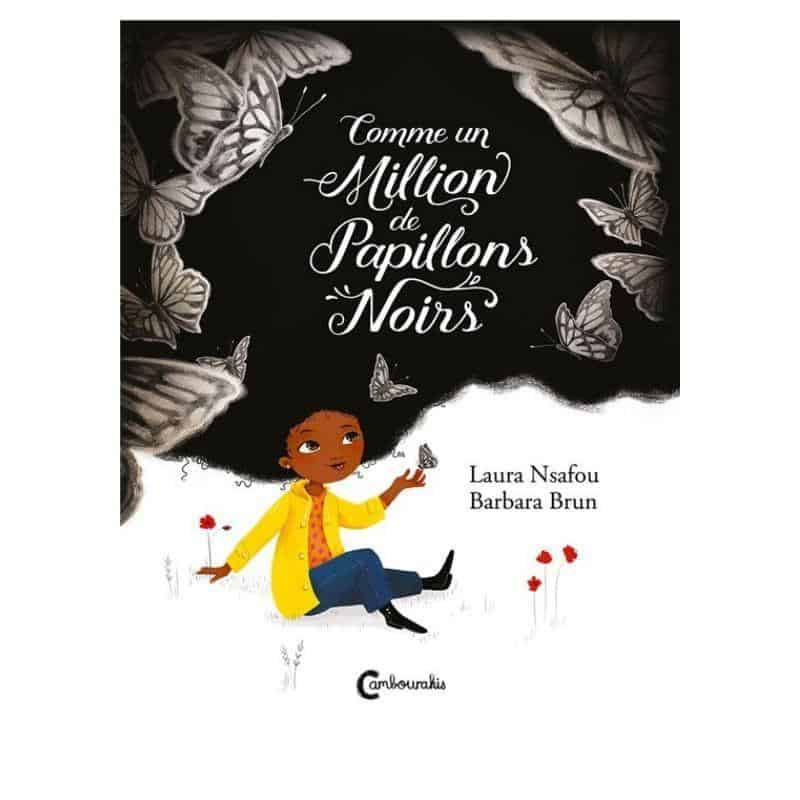

Cet essai n’est pas que le résultat de recherches pertinentes et précises sur plusieurs années, c’est également un canal qui permet à l’autrice de montrer sa sensibilité au sujet. Son implication est très réelle et personnelle. En effet, quand elle parle de Comme un million de papillons noirs de Laura Nsafou, elle montre l’impact qu’il a eu dans sa vie « J’ai attendu cet album toute ma jeune carrière de libraire. Depuis mes dix-sept ans, quand une maman me demande un livre pour sa petite fille noire qui déteste ses cheveux, je n’ai rien à lui offrir ». Un seul album a suffi à réveiller des souvenirs chez Sarah Ghelam et il a comblé des manques qui étaient présents chez elle, alors qu’elle n’était pas directement concernée. Elle évoque également les conséquences sur le public concerné par cet album : « C’est tout en douceur que Laura amène Adé et ses lecteurices à pratiquer l’acte révolutionnaire de l’amour de soi, le soin de soi, par l’amour, le soin des sien-nes, de son identité, de ses terres, de ses cultures ». Cette gradation, qui passe de l’individu au collectif, ne fait que montrer l’enchaînement des conséquences d’attitudes fortement liées les unes aux autres. Cet enchainement est encore plus rapide chez un.e enfant.

Ainsi, la lecture de cet essai bouscule nos croyances et perceptions des autres, et de ce fait de nous-mêmes. Il soulève des questions passées sous silence et montre la responsabilité des adultes dans l’écriture et l’illustration d’un album. Ce qui importe à Sarah Ghelam c’est la justesse de la représentation de chaque enfant : « toustes les enfants devraient être considérés comme des enfants. Toustes les enfants devraient conserver le privilège d’avoir une chance ».

Articles de Sarah Ghelam sur les représentations en littérature jeunesse à retrouver ici : https://genreed.hypotheses.org/. A voir : les albums de Ezra Jack Keats, récemment traduits :

Passionnée de lecture depuis petite, Magaly Jouhateau-Mauriello voit en la littérature la meilleure façon de découvrir l’âme humaine, avec ce qu’elle a de beau mais aussi de plus obscur. Ce domaine, selon elle, est le meilleur moyen de redonner une voix à celles et ceux que l’on a voulu depuis trop longtemps considérer comme muet.te.s.