Il est grand temps de faire les comptes

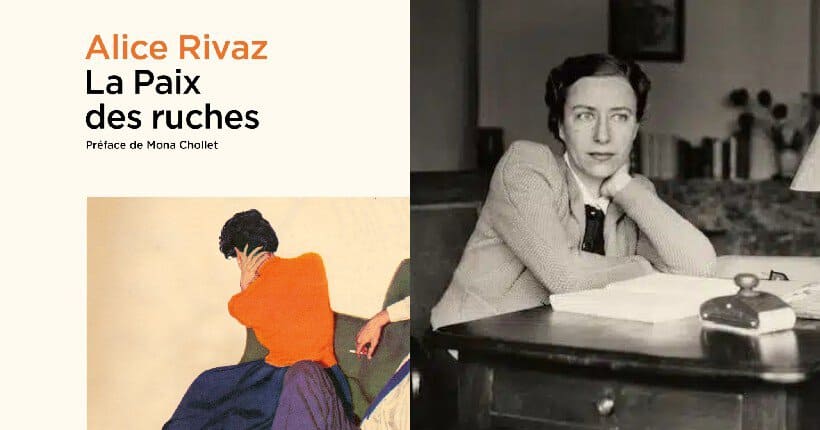

Il est remarquable que l’incipit in medias res de La Paix des ruches (1947) d’Alice Rivaz nous confronte brutalement à un constat qui malgré sa simplicité remet en cause toute l’organisation du couple hétérosexuel : « Je crois que je n’aime plus mon mari. » Ce constat, pourtant si ordinaire, fonctionne à la manière d’un leitmotiv : tout le roman viendra l’étayer et peu à peu le transformer en une thèse qui vient accabler l’idée même du ménage, qui trouve sa paix dans l’oppression quotidienne et banale des femmes.

Mais n’allons pas si vite en besogne, et revenons-en au contexte, au pré-texte, à ce qui fait le texte sans s’y inscrire. Alice Rivaz est une auteure suisse romande peu connue en France jusqu’à la réédition en 1998 de son recueil de nouvelles Sans alcool (1961) par les éditions Zoé. Si les histoires de couples sont sa matière de prédilection, ses œuvres n’empruntent rien aux codes de la littérature sentimentale. Point de déclarations gluantes ni de tartes à la guimauve ou de chevaliers servants ici : cela fait bien longtemps que le prince charmant n’existe plus et la Bovary moderne est sur le point de tout faire éclater : « Oui les hommes devraient se méfier. Ils devraient songer plus souvent aux abeilles, à la paix des ruches. Au prix payé pour la paix des ruches…» Avec son roman, Alice Rivaz compte bien remettre les compteurs à zéro.

Emma Bovary sans l’arsenic

La nouvelle Emma se nomme Jeanne dans La Paix des ruches. Dactylographe le jour, elle est épouse et mère le soir et la nuit, et cela sans aucune forme de rétribution. Si elle ne songe pas encore à l’arsenic, c’est sans doute grâce au journal qu’elle tient et dont nous lisons les pages, confessions tenues secrètes qui enfin s’expriment :

Comment dire ? Comme toujours j’accumulais jour après jour reproches et griefs que je laissais informulés, ou imparfaitement exprimés par des ébauches de phrases jamais achevées. Car c’est ainsi que nous réagissons quand nous sommes en face de nos maris, ou plutôt que nous ne réagissons pas, attendant d’être seules pour voir plus clair en nous et mettre en mots nos sentiments. Mais si notre langue est paralysée, tout un mouvement se fait en nous qui s’exprime autrement que par des mots. C’est notre pas qui se fait traînant, notre voix plus coupante et aiguë, nos regards plus sévères. Ce sont les portes que nous tapons en les fermant. Et cette volonté qui se durcit et nous pousse à toujours les contredire, ou à nous plonger dans un mutisme plein de sous-entendus, de reproches latents, longuement couvés, qui de ce fait prolifèrent comme une végétation sous-marine, comme une mousse des bois. Philippe s’y perdrait. Il n’y comprendrait rien du tout.

À la faveur du point de vue interne d’usage, Rivaz nous partage les réflexions de sa narratrice qui sont autant de remarques acerbes sur le quotidien des femmes en général, sur les anecdotes de ses amies et collègues et sur la vie qu’elle ne peut plus continuer à mener auprès d’un mari moqueur qui l’ignore et ne perçoit en elle qu’une ménagère sans « tempérament ». Si La Paix des ruches n’est sans doute pas un grand roman, au sens qu’il opèrerait un renversement des codes du genre du journal fictionnel ou proposerait une innovation esthétique et stylistique, c’est à n’en pas douter un récit essentiel qui se situe aux fondements de la pensée féministe, tant il porte un regard radical sur la condition féminine, et cela plusieurs années avant les auteures françaises de la déconstruction du mythe féminin telles que Beauvoir, Ernaux ou Wittig :

Car le travail de la ménagère est comme celui du paysan. Sans commencement, ni fin. Mais il est comme celui d’un paysan qui ne connaîtrait ni la récompense de la moisson, ni le travail ralenti de l’hiver. Cependant, rien ne se ressemble davantage que leurs gestes, leurs attitudes, leurs peines quand ils sont aux prises avec la matières, se baissent sur les sillons sur le plancher, mettent un genou à terre ou sur les carreaux de cuisine, se redressant, puis se baissant à nouveau, posant, soulevant, versant, puisant et plongeant. Oui, il y a des femmes par millions sous le ciel, qui jamais ne connaissent un moment de détente. Et alors toute cette aigreur qui s’accumule, toute cette tension, cette surtension. Comme un courant électrique qui parcourt le monde.

La fiction au service de l’argumentation

Si Rivaz fait l’économie d’une trame narrative étoffée, qu’on aurait tendance à regretter par ailleurs, la littérarité de son texte réside sans doute dans son ton, qui emprunte fortement aux moralistes classiques par son humour très sardonique, et dans sa prose parfois poétique qui parvient à dresser des portraits ironiques et à construire des scènes de manière instantanée, mêlant à la précision réaliste les métaphores et les allégories, qui sont autant de moyens d’éclairer d’un sens nouveau les lieux communs associés à la féminité :

C’est hallucinant, il me semble parfois que je ne suis pas moi, mais ma tante, ma mère, ma grand-mère, et que c’est leur vie que je commence à revivre. Mais je la revis sans m’appuyer, comme elles, sur ce sentiment du devoir qui n’a cessé de les guider, sans cultiver cette mortification féminine, nourrie à la fois de vénération pour le mâle et d’humilité chrétienne, qui inspire encore tous leurs gestes. Bien plus, je vis cette vie en état de révolte, étouffant d’appétits, de besoins, de nostalgies, consciente au plus haut point de mon insatisfaction. Ainsi réagissent, je suppose, certaines générations féminines marquées de bovarysme plus ou moins avoué.

Ces éléments s’inscrivent toujours dans une tonalité très militante, bien que le terme « féminisme » n’apparaisse jamais : « Ce que nous n’aimons pas, c’est cette absence de solidarité entre eux et nous, cette incorrection première dans la distribution des tâches journalières entre eux et nous. » Tous les thèmes de prédilection de la pensée féministe (le harcèlement de rue, la jalousie féminine, la culture du viol, le consentement, la vieillesse, le partage des tâches, la double journée de travail, le plaisir sexuel, la beauté) sont ainsi tantôt effleurés tantôt franchement traités par Jeanne qui ne cesse de condamner les raisons de son emprisonnement dans ce rôle de femme soumise dont elle veut se libérer, et plus largement le patriarcat qui l’amène à se demander si aimer les hommes demeure possible. Pour le moment, le couple pour Jeanne n’est que violence, pulvérisation, autodestruction : « C’est là le drame du couple, ces feux croisés qui s’affrontent. » Le journal que nous lisons devient ainsi l’incarnation de cette libération puisque le fait même d’interroger les inégalités aberrantes de traitement des femmes et des hommes assignés à des rôles, au fond, ubuesques tend à rendre caducs et impraticables lesdits rôles en dehors de l’écriture, lorsqu’un retour à la vie s’impose. Ainsi est-il parfois difficile d’identifier le genre du texte que nous avons sous les yeux. Est-ce un court roman ? Est-ce un essai ? La porosité des genres dans La Paix des ruches a de fait l’avantage d’ouvrir la voie à de multiples contestations qui sont autant de remises en question salvatrices.

[1] Alice Rivaz, La Paix des ruches [1947], préf. Mona Chollet, Genève, Éditions Zoé, 2020, p. 17.

Clara Shadi Nadjmaie collectionne les denim, accumule les éditions du Voyage au bout de la nuit, et ne cesse de s’éblouir du lyrisme de Forough Farrokzad. Elle aimerait partager un thé avec Abbas Kiarostami et voir de ses yeux la bibliothèque de Florence Aubenas. Ecouter avec indiscrétion les conversations des femmes au café, regarder trois films d’affilée au cinéma et entendre les « ahhhhh » de ses élèves qui comprennent enfin ce qu’elle essaie de leur transmettre comptent parmi ses activités favorites. Si elle passe la majorité de ses week-ends à la critique sardonique de la presse et à l’inspection obsessionnelle des rayonnages des librairies, ses semaines sont dédiées à l’invention de dictées et autres facéties de l’enseignement secondaire.