Jeanne, Anna et Chantal

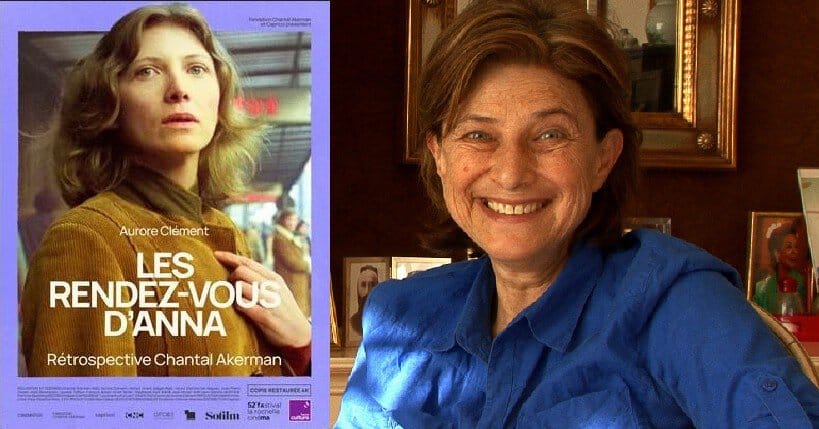

On aurait presque failli commencer à s’impatienter quand Dulac Cinémas a fini par organiser une rétrospective de l’œuvre de la cinéaste et auteure belge, Chantal Akerman. Si la Cinémathèque s’était déjà pliée à l’exercice en 2018, peut-être faut-il rappeler qu’avant l’auréole du titre de meilleur film de tous les temps décerné en 2022 à Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles par Sight and Sound, équivalent de nos Cahiers du cinéma en Angleterre1, l’œuvre de Chantal Akerman demeurait assez peu connue, et cela même de certains cinéphiles, voire complètement ignorée du grand public, faute de projections régulières en France. Car la Nouvelle vague a ses têtes d’affiche, et que les femmes en sont si facilement écartées lorsqu’elles ne jouent pas les actrices, Chantal Akerman est longtemps restée une référence respectée par les happy few, sans qu’elle ne parvienne à se hausser au degré de notoriété d’une Varda, d’un Pialat ou plus tard d’un Haneke, dont le cinéma est pourtant si fortement imprégné de celui de la réalisatrice belge, nous y reviendrons. On ne saurait donc rendre compte de notre joie quand seize long-métrages de la cinéaste ont finalement été programmés et que les séances ont fait salle comble. Si Les Rendez-vous d’Anna n’est pas considéré comme le chef d’œuvre d’Akerman, dont Jeanne Dielman tend désormais inévitablement à être considéré comme son magnum opus, on ne saurait faire l’impasse sur ce film, tant il déploie une corporéité tantôt guindée, tantôt hantée par la solitude, tant la parole discursive n’y cesse de se développer et de s’étirer sans parvenir à la transitivité.

Qui êtes-vous Anna Silver ?

Sans doute Les Rendez-vous d’Anna s’inscrit-il pleinement dans le style akermien : Anna Silver, jouée par l’actrice Aurore Clément, est une réalisatrice qui connaît le succès. Elle voyage seule dans toute l’Europe pour promouvoir un film, dont on ne connaît ni le titre ni la trame. Nous suivons cette femme, son éternelle jupe droite, sa veste en velours fatigué et son pull grenat, lors de ses pérégrinations, d’une gare l’autre, d’une rencontre impromptue l’autre. Mais si le costume est si essentiel à la caractérisation du personnage, c’est justement en raison de son relatif hermétisme, qui se construit dans une mise en scène particulièrement minimaliste, dont l’économie de moyen vise à mettre en valeur la présence de la jeune réalisatrice à chaque plan. C’est ainsi que nous parvenons à un paradoxal constat. Tout se passe comme si le film entier était tourné du point de vue interne d’Anna, mais que son regard sur le monde, ses jugements, ses goûts, les motifs de ses peines et de ses joies nous demeuraient inconnus.

Plus qu’accompagner le personnage d’Anna dans son périple morose au nord de l’Europe, la caméra d’Akerman semble faire une avec ce grand corps mince, qui domine l’image, attire le regard des unes et des autres, sans jamais vraiment dévoiler son intériorité. Anna nous apparaît parfois comme morte, le teint cadavérique et les yeux larmoyants et sans vie, à la faveur d’un travail particulièrement réussi de la lumière qui lie les tons grisâtres et verdâtres à l’impersonnalité des hôtels de passage et des gares en plein hiver. Le corps de la jeune femme semble alors s’inscrire dans la continuité glaçante des lieux qu’il traverse – dans une esthétique qui préfigure la première période allemande de l’œuvre de Haneke – et les rencontres avec des personnages désespérément en quête de son affection restent alors à l’état de lettres mortes, tant Anna, sorte de spectre aux yeux bleus éteints, ne peut répondre aux désirs d’une ancienne belle-mère qui la prie d’enfin épouser son fils, à ceux d’un instituteur rencontré en Allemagne qui veut voir en elle l’incarnation de la femme qui figurera pour sa petite fille une mère de substitution, ou encore aux déclarations d’un amant maniaco-dépressif qui croit ne vouloir qu’être aimé d’elle.

Un costume de femme mal taillé

Deux scènes charnières permettent peu à peu de comprendre Anna et le caractère impalpable et ineffable de la tragédie qui semble être en train de se jouer, sans que jamais aucun signe, sans même parler de discours, ne vienne garantir quoi que ce soit, car le cinéma d’Akerman n’est guère didactique, et qu’il pourrait peut-être se résumer grossièrement à une forme de présence brute où ce qui est absent est sans cesse à interroger et où la coopération de la spectatrice et du spectateur est une condition non négociable à l’avènement du sens de l’œuvre, inexorablement ouverte. Ce sont deux scènes de chambre. Si ces scènes sont omniprésentes dans le film, elles se résument principalement à des moments de gêne, d’attente, de désir impossible à satisfaire, de corps incapables de s’entendre, de solitude en somme. Or, Anna fait escale en gare de Bruxelles-Midi à un moment de son voyage retour vers Paris et revoit sa mère après trois ans d’absence. Cette rencontre vient éclairer toutes les autres tant Anna, contrairement à ce dont elle nous avait habitué.es jusqu’ici, fait preuve d’une prolixité surprenante. Les rapports ici s’inversent et Anna n’est plus la spectatrice distante de l’existence des autres mais occupe l’espace de la communication, et non plus uniquement celui du plan, tout en portant un regard que nous ne lui connaissions pas sur son interlocutrice. La mère devient alors un objet de désir et la vie semble être revenue, du moins pour quelques minutes partagées sur le quai d’une gare, dans une brasserie désertée et dans un hôtel de quartier. C’est alors que l’atmosphère change du tout au tout et qu’on peut naïvement croire à une fin heureuse : la jeune trentenaire étrangère au monde et à elle-même pourrait-elle enfin guérir dans les bras de sa mère, venue la consoler de sa solitude, entourant le corps nu de sa fille redevenue une enfant à bercer et à rassurer ? Chantal Akerman ne nous accorde pas ce genre de faveur facilitante qui décomplexifierait le réel, loin s’en faut ; si la fille aime la mère, et si elle tente auprès d’elle d’enfin retrouver goût à la parole et à sa dimension transitive, la mère est incapable d’accepter un tel don. Elle reçoit les paroles de sa fille sans mot dire et apprend son homosexualité le visage fermé, non par la honte semble-t-il, mais par le silence dont elle ne saurait se départir. On voit alors que le mal à l’œuvre est un mal de non-dits. C’est la crise du langage qui isole les personnages dans leurs névroses et leurs énigmes respectives : l’Allemagne pour la mère, dont elle ne saurait évoquer le souvenir malgré les interrogations de sa fille et dont on devine l’association à la Shoah, et la féminité et toutes les injonctions qui lui sont associé pour Anna.

S’émanciper des schémas de genre et de l’organisation hétéronormée de ce qui touche au féminin est alors représenté en un parcours particulièrement douloureux et solitaire. La dernière scène du film, qui fait donc écho à celle précédemment évoquée, présente Anna affalée sur son lit, dans le même tailleur fatigué, enfin rentrée à Paris, plus seule que jamais dans l’obscurité de sa chambre. La mère, qui l’entourait de ses bras plus tôt, est alors reléguée en un lointain souvenir, peut-être même n’aura-t-elle été qu’une apparition fortuite. Anna écoute et efface frénétiquement les messages reçus sur son répondeur pendant ses absences répétées. Ces voix qui s’élèvent dans son appartement vide sont autant de liens qu’elle est incapable de perpétuer et de préserver, tant qu’elle n’aura pas réussi à revenir, enfin elle-même, parmi les vivants. Son producteur lui fait alors savoir qu’elle devra retourner le lendemain en Suisse pour présenter son film. Le couperet implacable est tombé : il va lui falloir continuer à errer, dans son costume de femme, masque qui lui est pourtant devenu étranger, et qu’elle a pris un plaisir sensuel à ôter à chaque déshabillage, tout au long du film.

- Laura Mulvey, « The greatest film of all time: Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles », https://www.bfi.org.uk/sight-and-sound/features/greatest-film-all-time-jeanne-dielman-23-quai-du-commerce-1080-bruxelles. ↩︎

Clara Shadi Nadjmaie collectionne les denim, accumule les éditions du Voyage au bout de la nuit, et ne cesse de s’éblouir du lyrisme de Forough Farrokzad. Elle aimerait partager un thé avec Abbas Kiarostami et voir de ses yeux la bibliothèque de Florence Aubenas. Ecouter avec indiscrétion les conversations des femmes au café, regarder trois films d’affilée au cinéma et entendre les « ahhhhh » de ses élèves qui comprennent enfin ce qu’elle essaie de leur transmettre comptent parmi ses activités favorites. Si elle passe la majorité de ses week-ends à la critique sardonique de la presse et à l’inspection obsessionnelle des rayonnages des librairies, ses semaines sont dédiées à l’invention de dictées et autres facéties de l’enseignement secondaire.