« Merci aux cochons, qui sans le vouloir m’ont inspiré ce livre et offert une fenêtre sur le monde »

Il n’est pas coutume de trouver à la page des remerciements une attention particulière pour nos amis porcins. Pourtant Noémie Calais est sincère quand elle dédie à ses animaux d’élevage cet ouvrage écrit avec la complicité de Clément Osé, un ami qui, comme elle, a préféré laissé les clairons de la gloire et les piécettes d’or sonner au loin pour se consacrer à un défi de taille, celui de nourrir le vivant.

Chacun.e à sa façon : Clément dans une ferme pour néo-ruraux avec une production vivrière ; Noémie, installée en tant qu’éleveuse professionnelle de porcs noirs de qualité dans une ferme collective. Écrit à quatre mains, agrémenté de photographies documentaires ou poétiques, le livre navigue entre le récit que Clément tire de ses observations sur la ferme des Bourdets à suivre Noémie de décembre 2020 à novembre 2021 et les pages du journal de bord de Noémie qui accompagnent son installation de néorurale dès 2017 dans le Gers. Cette forme dialoguée, respectueuse des interrogations de l’un.e et de l’autre, permet de toucher du doigt les questions épineuses de l’élevage, mais aussi les représentations de la vie à la campagne parfois fantasmées par les citadin.es, malheureusement hors sol et peu disposés à affronter les enjeux éthiques qui se posent quand on parle d’ôter la vie à des animaux pour en nourrir d’autres, car « hors des villes, loin des yeux, loin du coeur. L’urbain s’est peu à peu déshabitué de la vision de la mort : celle des abattoirs, et celle des élevages intensifs ».

Produire de la viande au XXIe siècle est-il encore compatible avec nos injonctions à la protection des ressources environnementales, à la lutte contre le réchauffement climatique et au bien-être animal ? A eux deux, il et elle explorent une troisième voie entre véganisme militant et consommation de masse de viande issue de fermes-usines. Cette voie est celle de la paysannerie, un mot menacé d’extinction que des vieux et des vieilles transmettent à des plus jeunes qui à leur tour réinventent le terrain rural dont l’humus n’a jamais cessé d’être un lieu politique et subversif non dénué de solidarité et de joie. Ce livre L’appel d’une éleveuse est une lucarne ouverte sur un monde bouillonnant, une aventure de l’extrême qui n’a rien à envier aux exploits sportifs. Avis aux personnes en quête d’émotions fortes !

La voie rêvée

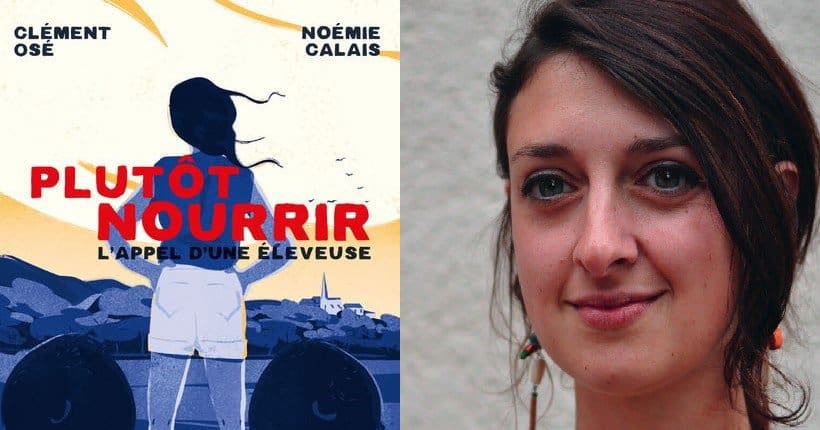

Rien ne prédisposait Noémie Calais à vivre sur une exploitation agricole dans le Gers. Hong-Kong, Londres et du conseil en développement furent d’abord le destin sans surprise après des études brillantes à Sciences Po. Après quelques années à respirer l’air vicié des open spaces et à bronzer devant une lumière bleue d’ordinateur, la jeune femme est vite rattrapée par une écoanxiété évidente et la perte de sens de la vie moderne productiviste, au point que sa santé se dégrade et qu’elle doive réinventer sa vie sur les conseils de ses médecins pour ne pas la perdre. L’élevage porcin s’impose à elle comme une évidence et une bouée de secours, il n’y a pas à tergiverser ; elle a été choisie par les animaux, ce n’est pas elle qui les a choisis. En Écosse, dans la ferme familiale de son amoureux Ray, à l’époque où elle est encore une working girl de The Old Smoke, elle trouve le calme dans l’enclos des cochons : « En revenant de balade, c’est dans l’enclos des cochons qu’elle va s’asseoir avec Ray, attendant que les groins curieux s’approchent. Les cochons lui parlent, elle en est convaincue. C’est troublant et drôle. Elle leur lance la balle, elle les gratte ». D’un mois à l’autre, l’urgence du diagnostic médical qui lui intime l’ordre de radicalement changer de vie, la propulse, après quelques tatônnements, dans le Gers à la ferme des Bourdets que Catherine, l’exploitante cherche justement à « transmettre », car dans le milieu paysan on ne dit pas « vendre » tant le geste de transmission dépasse la simple transaction économique.

Corps de bouchère

Formée dans la meilleure école de boucherie-charcuterie à Aurillac, Noémie Calais comprend qu’elle veut suivre toute la ligne de production de sa viande, de la reproduction des truies par les verrats à la transformation de la viande de porc, en passant par les soins quotidiens et les mises bas. Alors que la vie au grand air au contact des animaux a raison des troubles qui lui pourrissaient sa santé, les sessions à la CUMA mettent le corps de l’éleveuse à rude épreuve. La CUMA est ce lieu d’une zone d’activité commerciale, près de l’Intermarché du coin, où les éleveurs viennent travailler sur leurs carcasses. Un local aveugle, froid, aseptisé, aux antipodes des cabanes à cochons et des odeurs vivantes, bestiales. Le corps est engoncé dans des vêtements inconfortables, la température difficile à supporter. Clément Osé, en narrateur naturaliste, nous ouvre les portes de la CUMA et enfile la blouse aux côtés de Noémie Calais ; derrière le tabou d’un métier qu’on tait, nous découvrons l’expérience du vivant dans sa complexité : la difficulté du geste de découpe, les lots ratés qui balayent une année de labeur, de soins et de sueur, les blagues lourdes des collègues dans la salle qu’on partage, l’épuisement, mais aussi la satisfaction d’avoir mené à bien son travail de professionnelle et la convivialité au bout d’une nuit éreintante.

Les murs sont faits en panneaux préfabriqués. Tout doit être lessivable. Absence de fenêtres. Les larges portes mènent vers d’autres pièces borgnes : chambres froides, salle d’étiquetage, séchoir, plonge. L’éclairage blafard et la ventilation qui couvre les bruits du dehors font perdre toute notion de temps. Noémie nous donne des couteaux et un gant cotte de mailles pour la main qui ne tient pas le couteau. Le gant est mouillé et froid, comme l’air où flotte l’odeur épaisse de la viande et du gras. Chloé est arrivée. Elle accompagne Noémie dans la chambre froide pour aller chercher la carcasse : une moitié de cochon, toute propre, sans tête et sans viscères, cinquante-cinq kilos, un mètre cinquante environ, vlan sur la table de découpe.

Après des heures dans le froid à la CUMA, le corps est fourbu, il faut le soigner, se reposer, le réchauffer sous des litres d’eau chaude sous la douche. Et parfois, le corps de la bouchère exige encore plus d’elle quand les règles tombent un jour de découpe « mal au ventre, mal au dos, pas le temps de s’asseoir » consigne Noémie dans son journal. Elle s’interroge sur les « tornades émotionnelles » qui s’emparent d’elle ces jours de sang : » à quoi ressemblerait le monde si les patrons d’abattoirs ou les chefs d’élevage intensifs avaient leurs règles ? ». Bonne question.

En quête d’égalité

Pour Noémie Calais, la misogynie existe certes dans le milieu professionnel qu’elle a embrassé, mais elle reste anecdotique. Contre toute attente, elle en parle comme d’une exception dans son parcours. Au contraire, les solidarités sont fortes et les copains de sa coloc comme les autres habitant.es de la ferme des Bourdets ou de la région n’hésitent à prêter main forte en cas de coup dur. Un soir de pluie torrentielle, un raz-de-marée de boue manque de ravager la bergerie, les silos de Catherine, les cabanes des cochons, c’est le branle-bas général et les bras arrivent en nombre :

Les sms pleuvent. Dès neuf heures, les premiers renforts arrivent avec leurs bottes et leurs pelles. Noémie reconnait des clients du marché, qu’elle accueille avec un grand sourire ému. Il faut curer, déblayer, nettoyer. […] Certains gardent les enfants, d’autres cuisinent pour tout le monde. Sur la journée, une quarantaine de personnes sont venues.

L’organisation collective semble la clé de l’exploitation. Noémie nous assure que » c’est le groupe qui est autonome, pas l’individu seul. […] Il me paraît urgent d’abandonner le mythe du paysan qui peut tout faire lui-même ». D’abord pour penser la vertu d’un cycle de vie qui réutilise tous les déchets de la ferme ; les cochons de Noémie avalent les produits qu’on ne pourrait pas valoriser directement. Ensuite, pour collectiviser des terres dont le prix foncier a explosé ; Noémie a d’ailleurs rejoint l’association Terre de Liens qui achète des terres agricoles pour les louer à des agriculteurices qui s’engagent à respecter des principes éthiques et écologiques. Encore pour résister aux attaques massives faites à la paysannerie. Les deux derniers chapitres frappent à ce titre par leur actualité, leur violence. La mise à mort d’un animal qu’on a mis au monde, soigné, choyé et abattu en conscience à côté n’est qu’une chiquenaude à notre esprit moralisateur. Noémie et Clément y décrivent le combat contre l’État qui force les éleveurs à enfermer leurs animaux de plein air pendant des épisodes d’épizootie dont on sait qu’ils sont créés dans les fermes industrielles et non dans les élevages extensifs à haute qualité environnementale. Tables rondes, réunions, discussions enflammées s’enchainent face aux courriers, aux menaces qui pèsent sur les exploitant.es. Ils et elles tiennent bon et s’engagent sur la voie de la désobéissance. Dans les dernières pages, Noémie Calais n’a toujours pas les réponses à la question de la meilleure stratégie à adopter pour résister à l’étau des normes et des lois :

Avec Alain, Christine et Amélie, nous suivons de près les avancées réglementaires qui nous ont rendus hors-la-loi. Doit-on s’épuiser à combattre le rouleau compresseur qui avance sur nous ou est-ce que « combattre l’agro-industrie sur le terrain des normes, c’est l’affronter là où elle a déjà gagné ? «

Le féminisme de Noémie Calais est quotidien : lutter pour être reconnue dans un milieu encore très masculin, pour sa place d’éleveuse, sans se départir ni de sa sensibilité, ni de son expérience féminine. Grâce aux combats des aînées, ces épouses sans statut ni reconnaissance sociale, les exploitantes ont aujourd’hui accès au statut de cheffe d’exploitation, aux congés maternité et à la retraite. A ses yeux, une nouvelle égalité de droits est à arracher quand on parle de la payssannerie et des paysan.nes :

Un tiers d’entre eux gagnent moins de trois cents euros par mois et un quart vivent sous le seuil de pauvreté. Le combat pour un revenu décent et pour la reconnaissance sociale du métier agricole concerne les femmes autant que les hommes.

Par ce livre témoignage d’un retour à la terre, l’autrice dessine à sa façon les contours d’un nouveau féminisme qui n’oublie pas la réunion des luttes pour la dignité du vivant, pour l’égalité des humain.es et des groupes sociaux.

Réparer le vivant

A lire Noémie Calais et Clément Osé, tout est possible. Il suffit de faire des maths et d’une bonne volonté politique. Si nous réduisions d’un quart notre consommation de viande, d’œufs et de produits laitiers, si nous envisagions la viande qu’on sert à table autrement que comme un apport protéiné quotidien, la surface agricole relocalisée en France et passée en bio suffirait à nous nourrir. Avec 1 million d’agriculteurices, contre 350 000 en France aujourd’hui, on peut nourrir la France sans pesticides.

En France, il y a 29 millions d’hectares de surfaces agricoles utilisées […]. Si notre régime alimentaire reste le même et si la production est intégralement relocalisée (contrairement à aujourd’hui) et passée en bio, ça déborde : il faut 42 millions d’hectares pour nous nourrir. Si, en revanche, nous baissons d’un quart notre consommation de produits animaux, ça marche, il ne faut plus que 27 millions d’hectares pour nourrir tout le monde. Si on la réduit de moitié, 19 millions d’hectares suffisent. A condition de modifier nos habitudes et de manger moins de viande mieux produite, sortir de l’agriculture industrielle ne signifie pas plonger dans la famine […]. En gardant le scénario de la relocalisation bio avec un quart de produits animaux en moins, la simulation [application PARCEL] dit qu’il faudrait un million cinquante-six mille paysans pour faire tourner les fermes […]. En 2022, il y a quatre cent mille agriculteurs exploitants en France. […] qui va nous nourrir ?

Limiter notre impact carbone débute avec la prise de conscience que les animaux trouvent leur place dans un cycle de vie, que les sortir de l’équation, en optant pour un véganisme militant, nous prive de ressources nécessaires à l’engraissement des terres. De même que les transhumances de troupeaux vont chercher les matières organiques dans les pâturages lointains l’été pour les amener aux terres basses et aux exploitations sédentaires, les élevages sont un trait d’union entre la terre et l’humain : les animaux mangent, transforment, défèquent et enrichissent le sol. Replanter les haies, faire revenir les grenouilles et les oiseaux, la petite faune des taillis, mais aussi les hommes et les femmes sur des terres fertiles, c’est notre sortie de l’impasse. Réparer le(s) vivant(s), encore. Et toujours.

Pour en savoir plus sur l’aventure de Noémie Calais et où la trouver sur les marchés, c’est sur son site le porc noir de Noémie.

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.