Les éditions Nada, situées à Montreuil, ville de luttes s’il en est, nous ont fait parvenir une sélection féministe tirée de leur « librairie anarchiste », histoire de nous refaire une culture à bon compte puisque leurs livres ont l’avantage double d’être courts et bon marché. On ne le dit pas souvent, mais des publications de qualité à moins de 8 euros, cela ne court pas les rues. Or, il en faut pour remplir ces rues de cris révolutionnaires et enragés, de ces petits ouvrages à glisser dans la poche d’une veste qu’on savoure dans un bus ou dans une salle d’attente. Et Ni dieu, ni patron, ni mari est de ceux-là : l’ouvrage réunit une poignée d’articles du journal La Voz de la Mujer publié à Buenos Aires entre janvier 1896 et janvier 1897. Inédit à l’époque, le périodique est intégralement rédigé par un groupe de militantes, issue de la classe populaire et ouvrière, des femmes qui règlent leur compte en 9 parutions aux inégalités qu’elles essuient comme un crachat sur leur visage, comme on essuie l’injure des dominants en l’étalant en gros titres.

Virginia Bolten, Teresa Marchisio, Pepita Gherra, María Calvia et Josefa Martínez composent entre autres l’équipe principale de rédactrices, journalistes, polémistes qui animent de leur voix les pages du premier journal féminin anarchiste communiste de cette fin du 19e siècle. Elles s’expriment depuis leur place de femmes laborieuses, arrivées en Argentine après un parcours migratoire aussi épuisant qu’il est décevant. Nombre d’exilé.es ont fui les persécutions politiques d’Europe et la misère, certain.es de trouver une vie meilleure en Amérique du Sud. Le constat est terrible à l’arrivée après plusieurs mois : les mêmes exploitations, les mêmes salaires indignes, les mêmes conditions de logement insalubres répètent la chanson des pauvres venu.es là, trompé.es par l’espoir. A cela, il faut ajouter les mêmes oppressions domestiques que les compagnons n’ont pas noyées en chemin dans les eaux de l’Océan Atlantique.

Alors, puisqu’elles n’ont plus d’autre terres où partir, elles s’adressent à leurs homologues, des femmes ordinaires comme elles et revendiquent sans détours le droit de discuter de sujets politiques en tant que sujets féminins, ne craignant pas de froisser leurs compagnons libertaires qu’elles épinglent dès leur second numéro comme des « anarchistes de pacotille ». Vous allez voir qu’elles ne sont pas du genre à mâcher leurs mots et se tiennent prêtes à lancer les premières piques au sein même des rangs révolutionnaires, trop peu enclins à faire de la place aux femmes dans leurs luttes :

N’est-ce pas la vérité, messieurs les maris ? N’est-il pas vrai qu’il est bien joli d’avoir une femme à qui parler de liberté, d’anarchie, d’égalité, de révolution sociale, de sang et de mort, pour que, vous croyant être des héros et craignant pour votre vie ( parce que bien entendu, vous feignez d’être braves), elle se jette à votre cou et vous murmure, en sanglotant : « J’ai tellement peur pour toi ! » Ah ! ça vous rappelle quelque chose, n’est-ce pas ?

C’est alors que vous lancez à votre femme un regard empli de commisération, d’amour-propre satisfait de vanité ronflante et que vous lui dites, avec une désinvolture théâtrale : « Lâche-moi, femme, je dois aller à la réunion. Les compagnons ont besoin de moi… Allons, sèche tes larmes, à moi il ne peut rien m’arriver. » […]

C’est pour cette raison, messieurs les vautours, que vous ne voulez pas que les femmes s’émancipent, car vous aimez qu’on vous craigne et qu’on vous obéisse, vous aimez qu’on vous admire et qu’on vous fasse des louanges. »

Ras la touffe de laisser les hommes jouer les héros et crier « Anarchie et liberté ! », quand les femmes font le ménage ! Le ton est emporté, vif, et tranche gras dans les impostures des maris et des compagnons flambards. Elles ne seront plus les dupes de l’asservissement dans lequel les plonge l’institution du mariage et prônent l’union libre, seule garante de leur liberté économique, politique, morale et sexuelle.

Attaquant de front l’église, les patrons, les maris, elles mettent en lumière l’imbrication de toutes les sujétions, font éclater sphère domestique et sphère publique. La parole est transgressive, brutale, parce qu’elles cherchent à se faire entendre ; il n’est plus temps de polir ses idées et son langage. Solidaires des prostituées, des minorités, les textes frappent par leur modernité et refusent de moraliser sur les vices dans lesquels les femmes sont entrainées. Les puissants refusent l’accès de tous les individus à l’éducation, voilà la source de tous les maux. On croirait entendre notre Hugo national à la tribune dans un français mâtiné d’italien et d’argentin.

Sans accès à l’éducation ni au temps nécessaire pour s’y consacrer, comment pourrions-nous être instruites ? Qui ignore encore que, dès que notre plus jeune âge, l’atelier nous absorbe et nous torture ? Et ce n’est pas là que nous pouvons nous instruire, bien au contraire ; il y a de tout là-bas, sauf ça… Tant de fois nous avons vu de misérables ouvrières, victimes de la lubricité bourgeoise, sombrer dans l’horrible abîme du vice qui, toujours plus affamé et insatiable, les engloutissait, les couvrant de boue et de larmes. Et, alors qu’elles n’étaient encore que des enfants, elles précipitaient elles-mêmes leur chute pour échapper aux sarcasmes et au mépris de leurs propres bourreaux. »

Triste constat d’une jeunesse sacrifiée au profit, aux gains des industriels, peu soucieux de leur offrir les conditions d’une vie heureuse. Liberté et éducation, deux armes d’airain contre la tyrannie.

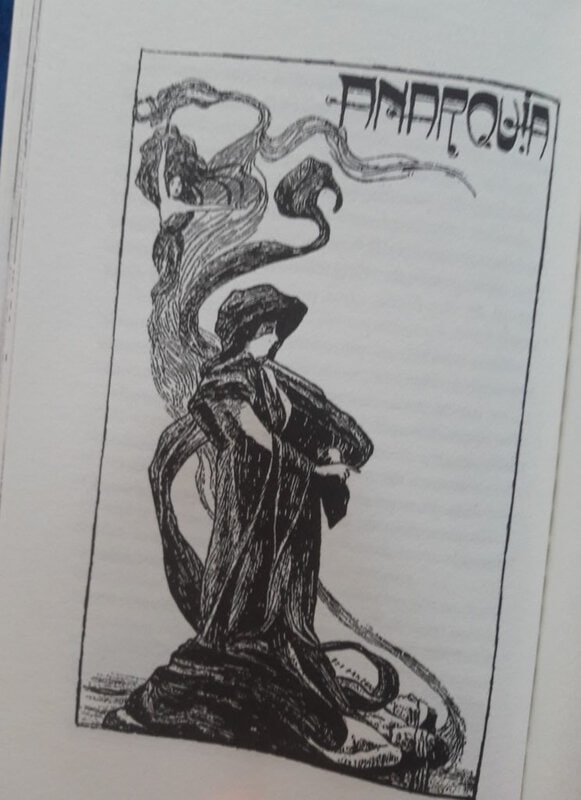

A côté du plaisir d’une lecture vivifiante, vous trouverez aussi de fort belles pages illustrées d’eaux-fortes, de gravures, de dessins tirées de journaux argentins libertaires entre 1902 et 1930.

Quittons-nous sur les mots qui ouvre le premier numéro du 8 janvier 1896, à bientôt sous les plis du drapeau de ces partisanes au grand coeur :

« Nous avons décidé de faire entendre notre voix dans le concert social et d’exiger notre part de plaisirs au banquet de la vie. Et comme nous ne voulons dépendre de personne, brandissons nous-mêmes l’étendard rouge et partons au combat… sans dieu ni patron ni mari. »

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.