Les pandémies mondiales, ça existe en plein de saveurs, goût invasion de zombies, goût mutation généralisée, goût couvre-feu et confinement, et mon petit cauchemar perso, ce putain de scénario où il ne reste qu’une petite grappe d’individus qui doivent, évidemment, repeupler l’humanité, allez hop au boulot. Scénario régulièrement invoqué par une foule d’enfoirés fort soucieux de te démontrer que quand même ce n’est pas très très sérieux d’être homo et/ou trans car en cas d’île déserte comment feras-tu ?? Or franchement, s’il faut se mettre à procréer de force avec des démographes amateurs-mais-rationnels, je préfère me faire bouffer le cerveau par le premier zombie qui passe. Ou bien, mieux : une pandémie qui les éradique tous, on passe à la parthénogénèse et on se démerde entre meufs. Mais non, c’est pas moi qui suis misandre. J’observe juste que le scénario est envisagé avec une régularité admirable par les écrivaines, et depuis un petit moment. (Je veux bien ne pas être misandre, par contre arrêtez de me parler d’îles désertes, de mâles reproducteurs et de refonder l’espèce humaine, vraiment ça n’aide pas.)

Quand je dis que l’option parthénogénèse est dans les tuyaux depuis un moment, je pense à Herland de Charlotte Perkins Gilman, féministe américaine qui imagine, en 1915, que trois explorateurs masculins tombent, au hasard d’un crash de leur biplan, sur une enclave uniquement peuplée de femmes après qu’une explosion volcanique a dégommé toute la moitié masculine du secteur. Par miracle, elles peuvent se reproduire par parthénogénèse (parce que même sans Jeff Goldblum pour le constater, life finds a way) et leur société est presque entièrement dédiée à l’éducation et à l’élévation de leurs filles, les enfants faisant l’objet de soins longuement et amoureusement décrits. Les trois hommes réagissent à leur captivité contrainte de diverses manières : le narrateur, Van, incarne une forme de neutralité, portant sur Herland un regard de sociologue curieux de chroniquer les mœurs d’une pareille population ; Jeff développe pleinement une part « féminine » jusque-là refoulée ; Terry a plus de mal à ne pas voir les femmes qui l’entourent comme des objets de conquête sexuelle. Le roman est plus descriptif que pleinement narratif, mais il mérite bien un petit séjour de vacances pour se rafraîchir les idées.

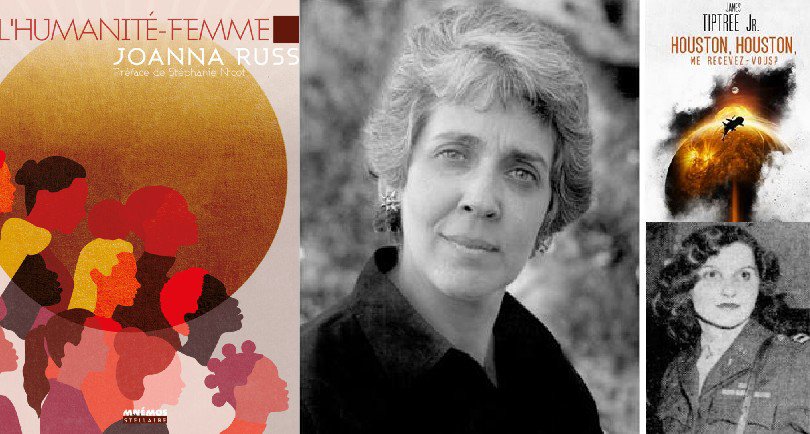

Houston, Houston, me recevez-vous? de James Tiptree Jr

Quelques décennies plus tard, il n’est pas étonnant que les autrices féministes radicales américaines des années 70 aient à leur tour eu l’idée de se servir de la SF pour éradiquer les mâles et se retrouver enfin tranquilles entre frangines. Dans la novella Houston, Houston, me recevez-vous ? (1976), James Tiptree Jr1 fait bon usage du cocktail voyage spatial + voyage temporel : un équipage de navette exclusivement masculin, en passant un peu trop au ras d’une tempête solaire, se retrouve propulsé dans un futur où les hommes ont tous disparu. Les passagers sont recueillis par les navigatrices de l’astronef Gloria, et découvrent, pantois, leur statut de reliques archaïques, un peu bizarres et pas franchement indispensables. La novella rend évidente l’opposition entre les deux groupes. L’ambiance entre les femmes est, pour citer l’autrice, « détendue, joviale, pragmatique » : ça blague, ça fait le job, ça cherche des solutions. Toutes les femmes sont sœurs, puisque toutes sont clones, dans un monde où chaque « moi » peut se réaliser pleinement, puisqu’il existe en centaines d’exemplaires, et où chacune a la certitude de pouvoir trouver son âme sœur. Au contraire, les hommes ont tôt fait de sombrer dans le désespoir ou dans la violence. L’un se fantasmera en mâle frénétiquement attendu par des hordes de femelles désemparées qu’il pourra conquérir ou violer, l’autre en paladin inquisiteur venu ramener les brebis égarées dans le droit chemin. Leur volonté de puissance masculine est déprimante, mais incongrue aussi, et suscite surtout, chez les occupantes de l’astronef, une forme de curiosité fatiguée, que l’autrice compare à celle d’une mère de famille nombreuse face aux caprices de ses enfants. Lesquels n’ont d’ailleurs rien compris, comme le montre la question finale de l’un des trois hommes :

« Dites-moi, demande-t-il à Lady Blue (…), quel nom vous donnez-vous ? Le Monde des femmes ? Libération ? L’Amazonie ?

– Eh bien, nous nous appelons des êtres humains. (…) L’humanité. L’espèce humaine. »

L’humanité-femme de Joanna Russ

Même lexique pour Lointemps, monde parallèle et futuriste duquel est originaire Janet, l’une des héroïnes du roman de Joanna Russ L’humanité-femme (The Female Man, 1975, retraduction bienvenue du titre précédent, L’autre moitié de l’homme, pas vraiment adapté à un roman qui réaffirme encore et encore que les femmes ne se définissent pas par rapport à une complémentarité des genres fantasmée…). Dans le monde de Lointemps, les humaines travaillent, énormément, sur leurs machines ; elles désirent, elles tombent amoureuses, elles font des enfants et elles les élèvent, elles se battent parfois, elles organisent plein de fêtes au long des événements de l’année. Elles vivent librement. Quant Janet se retrouve propulsée dans un autre coin du multivers, plus précisément dans le New York des années 70, elle rencontre les autres protagonistes, ses sœurs des mondes alternatifs. Joanna, habitante du « nôtre », est amenée à évoluer à son contact. Jeannine, issue d’un autre monde encore, uchronique celui-là, incarne la victime du patriarcat et de son aliénation, éternellement malheureuse et éternellement persuadée qu’il n’y a pas d’alternative. Enfin, tardivement apparaît Jael, combattante d’une guerre séculaire entre le Virland et la Gynée. Et plein, plein d’autres femmes qui parlent, gueulent ou poétisent, se confient ou dialoguent, et baisent entre elles. La voix qui nous raconte comment elle est devenue un homme après être devenue une femme :

Des années durant, j’ai arpenté le désert en criant : Pourquoi me tourmentez-vous ainsi ? Et pourquoi me haïssez-vous autant ? Et pourquoi m’abaisser de la sorte ? Et Je m’humilierai moi-même et Je vous satisferai. (…) C’est très féminin. Ce que j’ai appris assez tard dans ma vie, sous mes pluies de lave, alors qu’il s’agissait de guérir ou de mourir (…), c’est qu’il n’y a qu’un seul moyen de posséder ce qui nous manque, c’est-à-dire ce dont nous avons besoin, c’est-à-dire ce que nous désirons.

Il faut le devenir.

(…) Durant des années, j’ai dit : « Laisse-moi entrer, Aime-moi, Approuve-moi, Définis-moi, Régule-moi, Valide-moi, Soutiens-moi. » Maintenant je dis : « Fais-moi de la place ».

(…) Voilà tout le secret. Cessez donc de serrer les tables de Moïse contre votre torse, ; imbécile : vous devrez céder. Donne-moi ton doudou, mon enfant. Écoute bien l’homme au féminin.

Sinon, par Dieu et par tous les saints, je te brise la nuque.

Le roman est un pur chef-d’œuvre de déconstruction narrative et d’éclatement du récit : vraiment, c’est aussi jouissif à lire que super galère à résumer. Comme un énième échantillon qui prouve que la littérature féministe se construit aussi dans la forme, dans le refus de l’arc narratif masculin propre et net, de la construction léchée et logique. Des narratrices difficiles à identifier, des jeux d’analepse, des changements brusques de forme (aphorismes, saynètes, extraits de journal ou verbatim d’interview) composent une mosaïque qui révèle bien plus que n’importe quel dessin univoque. Outre cette difficulté pour la chroniqueuse, je dois avouer que bien souvent, j’ai juste eu envie de balancer de la citation pour montrer aux copines comment c’est cool, mais si, lis-le, tu vas t’éclater. Deux petits échantillons vaudront mieux que ma prose :

UN ETUDIANT DE PREMIERE ANNEE, DIX-HUIT ANS (pontifiant lors d’une réception) – Si Marlowe avait vécu, il aurait écrit de bien meilleures pièces que Shakespeare.

MOI, TRENTE-CINQ ANS, PROFESSEURE D’ANGLAIS (hébétée d’ennui) – Oh, comme vous êtes intelligent de savoir ces choses qui ne se sont jamais produites.

Et un peu plus loin :

ELLE : Ce n’est qu’un jeu ?

LUI : Oui, bien sûr.

ELLE : Et si tu y joues, ça veut dire que je te plais, n’est-ce pas ?

LUI : Bien sûr.

ELLE : Alors, si ce n’est qu’un jeu et que je te plais, tu peux arrêter de jouer. Arrête, je t’en prie.

LUI : Non.

ELLE : Alors, c’est moi qui vais cesser de jouer.

LUI : Salope ! Tu veux me détruire. Je vais te montrer. (Il redouble d’efforts.)

ELLE : Très bien, ça m’impressionne.

LUI : Tu es vraiment gentille et tu réagis bien, finalement. Tu as conservé ta féminité. Tu n’es pas une de ces putains de féministes hystériques qui veulent être un homme et avoir un pénis. Tu es une femme.

ELLE : Oui. (Elle se suicide.)

Novella linéaire chez James Tiptree Jr ou roman polyphonique et polyédrique chez Joanna Russ, on retrouve pas mal d’éléments communs dans l’évocation de ces futurs sans homme – à croire qu’on en a une petite idée partagée. Les sociétés féminines bossent énormément, avec un sens aigu de l’intérêt collectif et de la recherche pragmatique de solutions aux problèmes, plutôt que de la production. Elles prêtent une attention constante à l’éducation des enfants, qui est un pilier fondateur d’absolument tout le reste de leur activité. Elles s’expriment entre elles avec camaraderie et se traitent mutuellement comme sujets. Elles sont fabuleusement drôles et ironiques. Elles font l’amour joyeusement, avec tout un spectre varié de façons d’envisager ou non le couple. Et immanquablement, les observateurs masculins réagissent comme le journaliste chargé d’interviewer Janet quand elle débarque depuis Lointemps dans New York : oh là là, mais du coup, s’il n’y a pas d’hommes, c’est que vous voulez bannir le sexe, ou que vous ne pouvez pas, c’est ça ? (Soupir.) Et puis, une fois mis face à l’évidence que personne ici n’a besoin de leurs talents de sauveurs héroïques et érotiques, ces mêmes observateurs masculins s’évaporent, dépités, dans les brumes de l’arrière-plan du récit. Que les lecteurs que ça rend tristes ne s’inquiètent pas : ils ont trois mille ans de littérature à disposition pour sauver les princesses et être les héros, si vraiment ça pique trop.

Ou bien ils peuvent retourner crapahuter sur leur île déserte, mais sans nous.

1 Nom de plume d’Alice Bradley Sheldon, qui ne révéla qu’en fin de carrière que le « jeune prodige de la SF » qui avait défrayé la chronique était une femme de 61 ans.

Mélanie se balade depuis pas mal d’années dans les mondes littéraires et ludiques de l’imaginaire, avec un peu de recherche universitaire sur les mythes, les âmes et les dragons, un peu d’écriture de nouvelles, et beaucoup de lecture. De temps en temps, elle en sort parce que les programmes de l’Éducation nationale exigent qu’on parle d’autre chose aux lycéen·nes. Elle est convaincue qu’il y a des milliers de trésors à partager en SF et en fantasy, et que le cocktail héros couillu, mentor barbu et récit convenu n’y est pas une fatalité.