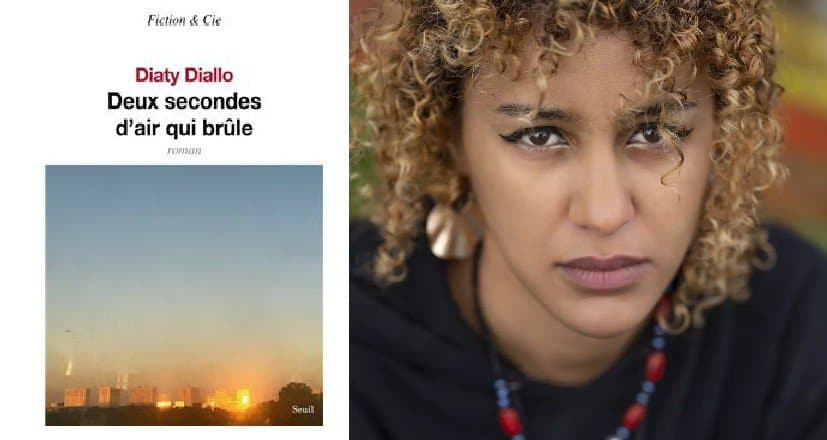

Paru en août 2022, Deux secondes d’air qui brûle est le premier roman de Diaty Diallo qui résonne rageusement avec l’actualité. La banlieue parisienne comme décor relativement morose, un groupe d’amis comme personnages, soudés par les expériences communes de l’enfance puis de l’adolescence, les joyeuses et les moins joyeuses. Parmi ces expériences communes : le harcèlement policier qui innerve le roman : les contrôles d’identité répétés, les insultes, les humiliations, les coups. Le combo habituel qui engendre une réalité désespérante : pour une partie de la population française, la police est vécue dès la petite enfance comme une menace, à aucun moment comme une protection. La vie des uns ne vaut pas celle des autres. Et qu’on ne crie pas à l’angélisme ou à la victimisation abusive : lorsqu’on enfreint la loi, mieux vaut s’appeler Pierre, même chargé jusqu’à l’os et à l’origine d’un grave accident, que s’appeler Nahel ou Alhoussein (tués par la police, sans avoir provoqué aucun accident dans les deux cas, faut-il le rappeler). Deux poids, deux mesures.

Le sujet des violences policières à l’égard des populations racisées est un thème dont la littérature nord-américaine s’est largement emparée, y compris dans des œuvres destinées à la jeunesse comme le best-seller d’Angie Thomas, The Hate U give, traduit en français en 2018, ou encore le magnifique roman en vers libres Mes coups seront mes mots de Ibi Zoboi et Yusuf Salaam, inspiré de l’histoire de ce-dernier. Force est de constater que la littérature française, quant à elle, peine à traiter le sujet, ou du moins les autrices qui prennent la voiture bélier par les cornes ne bénéficient pas d’une grande visibilité médiatique. Nedjma Kacimi avait ouvert la voie en 2021 avec l’incipit magistral de Sensible, qui fait trembler de rage et d’émotion, Eva Doumbia avait osé Le Iench en 2020 sous la forme théâtrale (programmé au printemps prochain au Théâtre Public de Montreuil), Fatima Ouassak a de son côté théorisé le rapport de la jeunesse des quartiers populaires avec les forces de l’ordre en élaborant le concept de « désenfantisation »1 : les enfants de ces quartiers ne sont pas perçus comme des enfants, mais comme des menaces. Dès lors, tout traitement inique est justifié. Porte ouverte à la déshumanisation et à ses prolongements rances.

Diaty Diallo s’empare courageusement de la question, avec un talent littéraire indéniable. De qui est-il question dans Deux secondes d’air qui brûle ? Astor, Cherif, Demba, Issa et Nil forment un groupe d’amis, jeunes adultes garçons unis au pied de leurs immeubles, « ouvriers de la débrouille », spécialistes de fabrication artisanale de barbecue, rois du Do It Yourself par nécessité : ici, c’est la misère, dans d’autres quartiers, on appellera ça la décroissance. Ghetto et bobos, deux motivations, un effet similaire. Existe-t-il un interstice dans lequel loger la convergence des luttes ?

Tout commence un 16 juillet, lors d’une fête organisée sous la dalle, dans les parkings : les chapitres alternent selon une logique spatiale, le dessus et le dessous. Une fête en sous-sol le 16 juillet, et non le 14 : comme un décalage qui annonce qu’on est là dans les marges de la république, où les feux d’artifice ne célèbrent pas tant le renversement victorieux de l’ordre social qu’un jaillissement furieux de rage, de désespoir. Un des jeunes manque à l’appel, Samy, le petit frère de Cherif, on l’attend, un peu trop, et on sent venir le drame.

Autour de la bande rôdent « les dépositaires », « les sempiternels mecs en bleu », « les condés » : le mot « police » n’est jamais prononcé. Mais l’affrontement ne se limite pas à un face à face jeunesse/police :

« On abolirait l’uniforme, que la haine de nos peaux, classifiées malgré nous, et l’obsession de ces moments où on disparaît sous les coups lui survivraient. Ça s’appelle le système. »

Dans Sister Outsider, recueils d’essais d’Audre Lorde, militante féministe lesbienne africaine américaine, un chapitre est consacré à l’éducation, en particulier à celle de son fils dans le texte de 1979 traduit « Petit homme : réflexions d’une lesbienne féministe Noire » :

« Élever des enfants Noirs – filles et garçons – dans la bouche d’un dragon raciste, sexiste et suicidaire représente une entreprise périlleuse et incertaine. S’ils ne savent pas aimer et résister à la fois, ils ne pourront probablement pas survivre. »

Aimer et résister. Le roman de Diaty Diallo offre justement une peinture très juste, fine et sensible du sentiment amoureux naissant, des émois adolescents, des doutes et des hésitations, des tremblements des corps. Et c’est là le tour de force de l’autrice : réussir à parler d’amour. On attend misère, trafic et délinquance, elle répond désir, sueur et trouble amoureux. Une entreprise de ré-humanisation, comme en témoigne le récit de la rencontre entre Astor et Aïssa, une scène qui prend place parmi les classiques du coup de foudre au premier regard – culture du viol en moins, c’est quand même beaucoup plus respectueux que du Albert Cohen – :

« Mon cerveau produit des petites étincelles chaque fois que sa voix se pose à l’intérieur de mes oreilles et je pense que je veux explorer des manières de faire futur avec sa main dans la mienne. (…) Elle fait le premier pas. Un pas de ballerine. Mon cœur s’emballe, pompe trop fort et l’odeur de l’adrénaline envahit mes narines. Quand on sera dehors dans l’air chaud il faudra agir. Je lui proposerai de venir chez moi finir la soirée. Non ça fait charo. Je lui proposerai d’aller marcher dans le parc plutôt. Non ça fait lover. Je lui proposerai d’aller boire un verre demain, c’est finalement un bon classique ça, et quand on sera un peu ivres je l’emmènerai sur le toit pour conclure le projet en regardant la ville et en espérant qu’elle me fasse des bisous. Et qu’elle aime les garçons d’abord. Et qu’elle m’aime bien moi.(…) »

On suit ainsi les espoirs adolescents, les tentatives maladroites d’Astor, héros inattendu passionné de botanique, qui scrute la poésie de ces plantes saxifrages, celles qui poussent dans le béton avec leurs tiges qu’on croit fragiles mais qui percent le bitume pour affirmer la vie coûte que coûte. Ce qu’il faut de ferveur pour croître dans des sols si hostiles ! La destruction des corps jugés de seconde catégorie redouble celle de la nature dans des espaces qui offrent si peu la possibilité de rêver, de développer son imaginaire, qui limitent terriblement les contours de l’enfance :

« La nuée fuit le zéro pour aller danser plus loin, dans les cratères et sur les cabossages terreux du terrain d’aventures. Sa végétation d’un vert de chrome, la nuit. Sa végétation qui fut minuscule forêt serrée. Sa végétation au cœur de laquelle, avant, des enfants se faufilaient avec des canifs, puis taillaient dans la masse pour se frayer un chemin. À l’écart de tous les corps trop grands pour les suivre.

Qui fut. Plus de canifs ni de cachettes. On rase les herbes et érige des immeubles de standing dans des forêts séculaires. L’air ne s’y renouvelle plus. Les poumons s’emplissent de la vapeur du goudron l’été. De l’odeur froide des gaz d’échappement en décembre. Nos mains petites, nos mains d’hier à canif – qui composaient des bouquets de fougères et de sphaignes pour les mères –, effleurent aujourd’hui les palissades nouvelles de leurs doigts préoccupés. »

Après le drame, c’est la rage qui agite le quartier, mais les envies de tout cramer et de casser les vitrines sont mises au service d’un projet commun. Le soulèvement s’organise, la célébration collective, la communion des corps dans le drame mais aussi dans le récit d’une ascension, de la conquête du dehors puisqu’on quitte le dessous pour l’apothéose finale. Hawa, figure féminine esquissée toute en nuances, échappée des stéréotypes habituels qui encagent les filles des quartiers populaires, mixe en grande prêtresse de cérémonie. La langue de Diaty Diallo est puissamment poétique, innovante, crue, rythmée comme ces sons qui ponctuent le texte, de Jeff Mills à PNL en passant par Billie Eilish (on trouve à la fin de l’ouvrage la playlist réjouissante des titres évoqués, chantés, dansés au cours du roman) :

«Hawa abat son génie, gifle ses platines et ses claviers, émet des textures chaudes et rassurantes, des gémissements d’abeilles exaltées, des frictions de bottes qui tabassent la neige d’un pays froid. Caisse claire. Une goutte d’eau semble tomber sur une braise géante. Elle partitionne, séquence, modèle, déforme, met bout à bout des bouts qui font symphonie. Elle détend. Des doigts, elle reproduit le bégaiement d’un marxophone, le ronflement d’une bougie qui s’épuise, les notes d’un orgue arrondies comme par le bras de levier d’une stratocaster.

Et tout autour, ça danse à s’en niquer les os.»

Diaty Diallo ne se revendique pas porte-parole des quartiers populaires et il serait vain de faire tenir à son roman, paru il y a presque un an, un discours sur les événements du moment. Mais comme son personnage d’Hawa avec la musique, elle mixe les mots dont elle fait jaillir la beauté et la poésie. Alors certes, la littérature n’a jamais ressuscité personne, mais il est des livres qui peuvent agir comme des baumes sur les cœurs lacérés : ni oubli, ni pardon mais la littérature pour panser les plaies, et engager à l’action collective. Aimer et résister.

1Fatima Ouassak, La Puissance des mères, Pour un nouveau sujet révolutionnaire, La Découverte, 2021 et Pour une écologie pirate, Et nous serons libres, La Découverte, 2023.

Après s’être aperçue qu’en 116 ans d’existence le Goncourt avait été attribué à 12 femmes et 104 hommes, elle s’est dit que certes, une chambre à soi et un peu d’argent de côté ça pouvait aider à écrire des livres – et que les femmes manquaient souvent des deux – mais qu’il y avait quand même, peut-être, un petit problème de représentation dans les médias. C’est ainsi qu’elle a décidé de participer à Missives, heureuse de partager son enthousiasme pour les autrices qui la font vibrer, aimer, réfléchir et lutter.