Le 6 janvier 2003, Lélia, la mère de la narratrice reçoit une carte postale énigmatique, perdue dans la liasse de courrier sans intérêt qui inonde sa boîte aux lettres. Dessus, quatre prénoms familiers couchés là au stylo bille noir s’étalent de biais sur le papier, sans aucun commentaire, à gauche de l’adresse : Ephraïm, Emma, Noémie, Jacques. Pour Lélia, cela ne fait aucun doute que ces prénoms désignent ses grands-parents maternels, son oncle et sa tante, assassiné.es en 1942 à Auschwitz. Qui a bien pu envoyer cette carte ? Sur le moment, le mystère reste entier, mais des années plus tard, à l’occasion d’un repos forcé en pleine grossesse, Anne saisit l’occasion de demander à sa mère de lui raconter le récit familial afin de comprendre comment cette carte postale s’est retrouvée là. Cette irruption du passé 61 ans plus tard prend des airs de message crypté, celui d’une missive adressée depuis des temps révolus à la descendance comme une invitation à rouvrir les archives pour faire la lumière sur l’histoire des Rabinovitch.

Anne Berest signe 500 pages d’une enquête intime à travers les souvenirs qui s’échappent, comme un dernier geste pour saisir la fragilité des traces avant qu’elles ne se dispersent pour de bon comme la fumée des cigarettes de Lélia qui consume ses poumons, comme la neige qui recouvre « les couleurs et les lignes », comme les papiers qui disparaissent à chaque déménagement dans les poubelles. Ce récit poignant qui fut couronné du prix Renaudot des lycéens en 2021 renouvelle la forme littéraire sur la Shoah, lui donne un nouveau souffle et permet de compter une voix d’autrice sur un sujet qui a longtemps été dominé par des paroles d’hommes.

Pour que cesse l’errance

La forme de l’enquête dans laquelle se jette la narratrice, poussée par la force des choses, épouse le récit d’une quête, celle d’une famille juive non pratiquante, les Rabinovitch, qui n’aspire en 1918 qu’à vivre dans une Russie nouvellement libérée de l’oppression tsariste et à participer à l’essor d’un peuple, qui se réjouit de se réunir joyeusement les week-end dans la datcha près de Moscou. On entend les espoirs d’une génération bercée des promesses de la Révolution, sourde aux alertes du patriarche Nachman qui n’oublie pas que la liberté du peuple juif s’acquiert dans la douleur : « L’eau salée que nous posons sur la table le soir de Pessah représente les larmes de ceux qui se défont de leurs chaînes ». La désillusion frappe vite la famille, contrainte de partir sur les routes de l’exil en Lettonie, à Riga, puis en Palestine, avant de rejoindre la France, bien consciente que les pogroms menacent toujours les Juifs. Fuir, toujours fuir car Nachman le sait : « Il faut que vous compreniez une chose : un jour ils voudront tous nous faire disparaître. » La figure d’Ahashver, le juif errant associé à toutes sortes de malédictions en littérature, n’est pas loin : ce personnage médiéval qu’on chassait parce qu’on l’accusait d’être responsable des épidémies, des calamités qui pouvaient s’abattre sur les populations d’Europe n’en finit pas de marcher sur les routes de l’exil et porte avec lui sa culpabilité originelle présumée :

Nachman ferme les yeux. Comment convaincre ses enfants ? Comment trouver les mots justes ? […] c’est d’abord revenu dans ses cauchemars, des cauchemars traversés par les souvenirs de sa jeunesse, quand on le cachait derrière la maison, avec les autres enfants, certaines nuits de Noël, parce que des hommes avinés venaient punir le peuple qui avait tué le Christ. Ils rentraient dans les maisons pour violer les femmes et tuer les hommes. […] Les Centuries noires, ce groupe monarchiste d’extrême droite mené par Vladmimir Pourichkévitch, s’organisaient dans l’ombre. Cet ancien courtisan du tsar fondait des thèses sur l’idée d’un complot juif. Il attendait son heure pour revenir. Et Nachman ne croyait pas que cette Révolution toute neuve, menée par ses enfants, chasserait les vieilles haines.

– Oui. Partir. Mes enfants, écoutez-moi bien, dit calmement Nachman : es’ shtinkt shlekht drek – ça pue la merde.

La suite ne contredit pas Nachman et Lélia raconte comment la famille Rabinovitch, ainsi que six millions de juifs perdent la vie lors des déportations et dans les camps nazis, comment elle place sa confiance dans l’administration française, persuadée que se soumettre au recensement sera le gage de sa bonne volonté à s’assimiler. Cette confiance dans le pays des droits de l’Homme, le gouvernement français collaborationniste va en tirer profit pour aider les autorités nazies à la mise sous tutelle des entreprises appartenant à des juifs, aux arrestations, aux saisies des biens des familles déportées. Les archives accumulées par la mère, Lélia, sont glaçantes, on y lit la froideur et le détachement d’un maire tantôt satisfait d’écrire qu’il ne reste plus aucun juif sur sa commune, tantôt servile au point de demander ce qu’il doit faire des deux porcs qu’Ephraïm et Emma ont laissé derrière eux après la rafle. On aborde les coulisses de la Shoah par ce qu’elle a de plus fragmentaire, mécanique, méticuleux, cette machine à broyer des humain.es.

A travers cinq générations, c’est surtout le silence qui se transmet et des éclats de passé informes qu’il faut recoller, dont les morceaux dorment dans des boîtes en carton, des armoires de préfecture, des esprits menacés par la sénilité. Faire cesser la dérive, pour que cesse l’errance, pour que cesse la malédiction qui s’hérite sans mots de mère à fille.

Emma, Myriam, Lélia, Anne, Clara : le poids de la transmission

Quand Anne est confrontée à une situation d’antisémitisme ordinaire à l’école de sa fille, c’est le silence qui l’accable. Incapable de réagir à cette phrase prononcée par sa fille Clara « Parce qu’on n’aime pas trop les juifs à l’école. », elle est renvoyée brutalement à une identité juive bien enfouie en elle qu’elle va être contrainte de retrouver en remontant deux générations au-dessus d’elle. Si sa grand-mère Myriam a survécu à sa famille échappant de peu à la déportation, elle rejoint le Parti communiste après guerre et veut oublier l’ancien monde, elle ne fréquentera plus les synagogues, tout comme les parents d’Anne qui n’évoquent pas sa judéité et l’éduquent dans l’esprit de Mai 68. Tout en habitant la narratrice, cette judéité est mise en sourdine pendant deux générations depuis que sa famille a trouvé la mort en 1942, à la manière d’un esprit qui vous hante sans vous laisser en repos, la plongeant dans un conflit perpétuel sourd :

J’étais confrontée à une contradiction latente. Avec, d’un côté, cette utopie que mes parents décrivaient comme un modèle de société à bâtir, gravant en nous jour après jour l’idée que la religion était un fléau qu’il fallait absolument combattre. Et de l’autre, planquée dans une région obscure de notre vie familiale, il y avait l’existence d’une identité cachée, d’une ascendance mystérieuse, d’une étrange lignée qui puisait sa raison d’être au coeur de la religion.[…]

Pile, la lutte contre toute forme d’héritage patrimonial. Face, la révélation d’un héritage judaïque transmis par la mère. Pile, l’égalité des citoyens devant la loi. Face, le sentiment d’appartenance à un peuple élu. Pile, le refus de toute forme d’ « inné ». Face, une affiliation désignée au moment de la naissance. Pile, nous étions des êtres universels, citoyens du monde. Face, nous tirions nos origines d’un monde aussi particulier que fermé sur lui-même. Comment s’y retrouver ? De loin, les choses enseignées par mes parents me semblaient claires. Mais de près elles ne l’étaient plus.

Sauf qu’au delà du trouble qu’elle ressent en elle, le silence de la grand-mère et celui de la mère répondent à un autre silence bien plus vaste, celui d’une administration qui a tardé à mettre des mots, à les inscrire sur des papiers sans lesquels les familles ne pouvaient pas faire leur travail de deuil, pas plus que la société ne pouvait faire son travail de mémoire et de réparation.

L’insupportable responsabilité

A force d’enquêter sur l’expéditeur de cette carte postale et sur sa raison d’être, à force de remonter le fil du temps avec l’aide d’un détective privé de Duluc Détective, ou seule accompagnée de Lélia à la recherche de la maison familiale des Forges qui abrita les derniers mois de vie des Rabinovitch dans l’Eure, Anne comprend que ce sont les mots manquants, les mots inexacts qui dévastent et empêchent la fin de l’errance. Quand les derniers déportés sont arrivés au Lutetia et qu’il a fallu admettre qu’on ne devait plus attendre de survivants ensuite, les familles ont cherché à matérialiser la disparition des corps et ont déposé des demandes auprès de l’administration qui a redoublé l’horreur des camps en usant cyniquement d’un lexique approximatif et mensonger :

– Ce fut très compliqué. Presque deux ans de démarches administratives assidues pour que Myriam puisse déposer un dossier. Et attention, à ce moment-là, l’administration française ne parle pas officiellement de « morts en camp » ni de « déportés »… on parle de « non rentrés ». Tu comprends ce que cela signifie ? Symboliquement ?

– Tout à fait. L’Etat français ne dit pas aux Juifs : vos familles ne sont pas mortes assassinées par notre faute. Elles ne sont pas … rentrées.

On découvre que le silence s’est surtout installé d’une génération à l’autre parce que les témoins, les familles des victimes n’étaient pas entendus, que leurs voix étaient couvertes par le récit glorieux de la Résistance et qu’ils se sont résignés comme Sam Braun qui intitule son récit témoignage Personne ne m’aurait cru, alors je me suis tu publié longtemps après son retour des camps. Les témoignages quand ils ont eu lieu ont été peu nombreux et fragilisés, car il faut attendre le geste unifiant des époux Klarsfeld dans les années 80 pour saisir l’ampleur des décombres à réparer. Quant aux demandes de restitution des biens juifs spoliés, comme ceux des Rabinovitch dont on retrouve le piano d’Emma chez un voisin plusieurs décennies après sa mort, elles n’ont longtemps pas abouti :

Dans le salon, nous l’avons vu tout de suite. Le piano. Un magnifique piano à queue en palissandre. Il avait été transformé en meuble décoratif. Sur le plat de son dos, un napperon en dentelle présentait plusieurs petits objets en porcelaine. […] Les touches blanches en ivoires et les noires en ébène semblaient avoir conservé leur splendeur d’origine. J’ai eu l’impression de voir le fantôme d’Emma, assise de dos sur le tabouret, se retourner vers nous et chuchoter dans un soupir :

– Enfin. Vous êtes venues.

L’Histoire et ses fantômes ont donné rendez-vous à Anne pour écrire La carte postale qui résonne étrangement avec l’actualité puisque le 24 mai 2023 le Sénat vient de voter une loi cadre consensuelle qui va permettre de restituer les biens juifs spoliés avec plus de facilité en en confiant la tâche à une commission spécifique. Les familles des victimes vont pouvoir retrouver des tableaux, des objets d’art, des livres ou des instruments de musique injustement confisqués par les autorités nazies mais aussi par les fonctionnaires de Vichy, car la responsabilité de l’Etat français est grande. Il était temps de revenir sur cette indignité.

Remplir les bibliothèques vides des livres qui n’ont pu être écrits

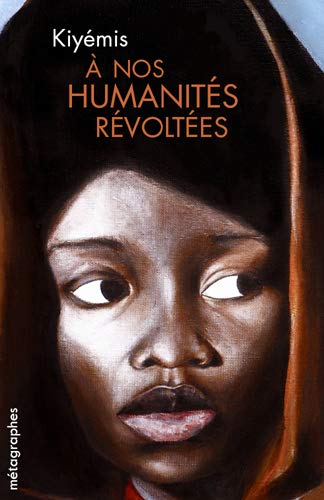

J’ai lu beaucoup de livres sur la Shoah : Primo Levi, Elie Wiesel, Jonathan Littell, Joseph Joffo, Jean-Claude Moscovici, Sam Braun. Il m’a semblé que les voix des femmes étaient moins nombreuses, même si Charlotte Delbo et Simone Veil ont compté dans les grands succès éditoriaux. L’impression aussi que leurs écrits ont été publiés davantage de façon posthume : Anne Franck, Hélène Berr, ou Irène Nemirovsky laissent des manuscrits derrière elles avant de disparaître brutalement ; c’est à une écriture interrompue à laquelle nous avons accès, pas à une architecture pensée pour l’édition. Les témoignages sont donc rares du côté des femmes. Et il était temps de questionner ce que les héritières des victimes de la Shoah et de ses survivant.es font d’un récit qui nous parvient lacunaire, auquel s’accroche encore les traces d’une honte refoulée, un passé encore remis en question par des révisionnistes trop heureux de combler les silences avec leur version erronée des faits.

Avec La carte postale, Anne Berest, à mes yeux, tente à sa façon d’ajouter un livre à une bibliothèque sur les étagères de laquelle il manque une foule de récits. En s’approchant du lycée Fénelon où elle a été khâgneuse deux ans, le personnage d’Anne ressent la présence des femmes de sa famille et celle des autrices, elle sent leur bienveillance et puise en elles la légitimité d’écrire sur un temps lointain parce qu’elles lui rappellent qu’elles ont partagé les mêmes émotions, les mêmes désirs que ceux qui animent une vie de jeune fille à des décennies de distance :

Aujourd’hui comme il y a vingt ans, je quittais la lumière de la rue Suger pour trouver l’obscurité et la fraîcheur du hall d’entrée. Ces vingt années étaient passées vite. Je ne savais pas à l’époque que Myriam et Noémie [Nemirovsky] avaient été élèves dans ce lycée, et pourtant, quelque chose en moi sentait que je devais étudier là et pas ailleurs. « Il me parle d’une manière que les autres ne peuvent pas comprendre », avait écrit Louise Bourgeois sur ses années à Fénelon. Elle avait aussi écrit cette phrase que je gardais en moi : » Si vous ne pouvez pas vous résoudre à abandonner le passé, alors vous devez le recréer ». J’ai ressenti, en passant sous le grand porche en bois, que Myriam et Noémie n’avaient jamais été si proches de moi. […]

il m’a semblé que la guerre était toujours là, partout, dans l’esprit de ceux qui l’avaient vécue, de ceux qui ne l’avaient pas faite, des enfants de ceux qui avaient combattu, des petits-enfants de ceux qui n’avaient rien fait, qui auraient pu faire plus, la guerre continuait de guider nos actions, nos destins, nos amitiés et nos amours. Tout nous ramenait à ça. Les déflagrations continuaient de résonner en nous.

En attendant de mieux comprendre cette histoire qui nous habite et nous échappe à la fois, en attendant de retrouver ces manuscrits oubliés et cachés au fond de panières à linge, sous des planchers ou des greniers – s’ils parviennent jusqu’à nous – Anne Berest nous offre une déambulation sensible à travers les poches du temps pas aussi imperméables qu’on le pensait, à nous qui héritons de mots. Avant de perdre la mémoire. Avant que l’encre ne sèche et ne s’efface.

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.