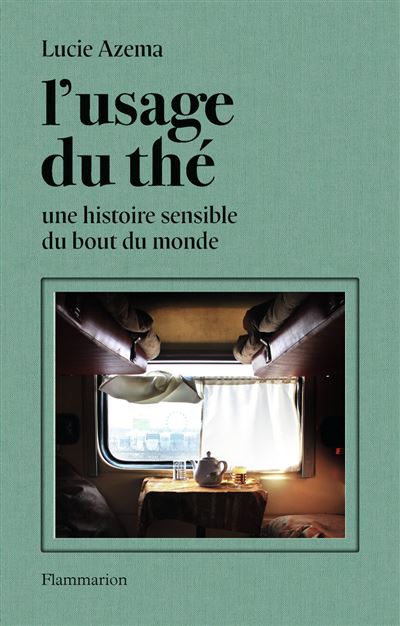

Certain.es scrutent les marcs de café en quête des auspices favorables à leur désir profond, y cherchent les réponses aux questions métaphysiques qui les étreignent, Lucie Azema, elle, s’oublie en contemplation au-dessus des feuilles de thé qui tapissent le fond de sa tasse. Pour nous raconter l’histoire du thé, nous faire entrer dans ce récit d’une denrée unique, longtemps convoitée, source de rencontres et de déroutes, elle convoque un souvenir fondateur de sa vie de femme voyageuse. Madeleine proustienne d’où tout part. Savourons la pause offerte : levez-vous, posez le livre à la couverture tissée de vert, ornée de la photo d’un wagon où trône un service à thé devant la fenêtre qui ouvre sur le monde, et préparez soit le samovar soit le thermos qui accompagneront la lecture de ce livre soigné, illustré de dizaines de photographies poétiques, évocatrices des escales de notre voyageuse . Imaginons.

A Darjeeling où elle tente de mettre son esprit au pas de celui de son premier amour tutélaire, Alexandra David Néel, la bouilloire en cuivre siffle derrière le comptoir de l’auberge où elle séjourne. Elle hume, elle examine la couleur du breuvage troublé de lait de dri (la femelle du yack) et à la première goutte, comme on trempe un biscuit oublié dans un liquide chaleureux, lui reviennent en foule les images des personnes qui ont charrié les précieuses feuilles pendant des millénaires ou ont partagé son intimité : les explorateurs et les exploratrices, les caravaniers, les esclaves, les cueilleuses, les espions, les courtisanes, les botanistes, les poètes, les penseurs, les suffragettes… Indissociable des explorations scientifiques, des guerres de conquête, des courses au rayonnement culturel et économique, ou encore des raffinements de cour, l’histoire du thé balaie des territoires réels et imaginaires d’une richesse infinie : des cours impériales asiatiques, à la route de la soie, aux steppes de l’Asie centrale, le monde n’en finit pas de s’enflammer pour posséder cet arbuste grisant, promesse de plaisirs, de repos bien mérité après les tempêtes de sable brûlantes du désert d’Ispahan.

Lucie Azema nous embarque sur les traces d’une odyssée inversée de l’Orient vers l’Occident. Elle remonte une à une les pierres des édifices désormais en ruine en Iran, des caravansérails, ces îlots de fraîcheur dans la fournaise des déserts, visibles à des kilomètres à la ronde par les convois de marchandises et nous permet de savourer des pages inappréciables de cette littérature de voyage qu’elle connaît si bien (voir notre article sur Les femmes aussi sont du voyage) pour ressusciter un monde en voie de disparition :

Une grande porte ogivale nous donne accès dans l’espèce de bocage muré qui sera notre gîte pour la nuit ; c’est presque un bois, aux allées droites, dont les beaux arbres sont tous des orangers en fleurs ; on est grisé de parfum dès qu’on entre. Aux premiers plans, des voyageurs de caravane assis çà et là par groupes sur des tapis cuisinent leur thé au-dessus d’un feu de branches, et les allées du fond se perdent dans le noir.

Pierre Loti, Vers Ispahan, cité par Lucie Azema dans L’usage du thé.

Multiple et ambivalente, l’histoire du thé méritait bien la plume poétique et érudite de Lucie Azema qui sait naviguer entre les textes littéraires comme dans les ouvrages historiques pour en tirer les pépites qui nous écarquillent les yeux car les routes du savoir et du thé sont intimement liées : les empires chinois et japonais ont bâti une culture esthétique, littéraire et religieuse sur sa préparation ; les pays d’Asie mineure ont érigé leur puissance sur le transport de cette feuille qu’on charriait à dos d’hommes et de femmes sur les chemins de Samarcande au milieu des ballots de papier, de turquoises, d’oignons, de coriandre, de grenades ; les compagnies privées britanniques et néerlandaises des Indes ont investi dans cette denrée pour s’enrichir au détriment des pays colonisés. La réalité du commerce du thé porte ainsi son lot de sang versé.

Les coolies, l’autre visage de l’exploitation du thé

Sur la route de la soie, de nombreux hommes et de nombreuses femmes ont été arraché.es à leur village, à leurs proches dans les steppes ou importé.es du continent africain pour être vendu.es sur des marchés d’Asie centrale. Ces humains libres devenus captifs enduraient une vie de bête de somme à parcourir dans des conditions extrêmes des centaines de kilomètres avec une charge de parfois plus de 100 kg, le long de chemins escarpés, risquant de mourir d’épuisement et de chutes mortelles à chaque instant. On estime à plusieurs millions les captives et les captifs déplacé.es qui ont travaillé dans les plantations du Sri Lanka où le théier a été acclimaté et cultivé à grande échelle : « En 1840, les Britanniques inventent le système du coolie trade, qui ressemble très sensiblement à un système esclavagiste. Créant un mécanisme d’endettement, le statut de coolie transformait les travailleurs en individus redevables à vie […] Ces « contrats » entrainèrent l’émigration forcée de millions d’Indiens vers la Malaisie, le Natal (une région d’Afrique du Sud) et l’Afrique orientale britannique -allant jusqu’à 8 millions d’individus transférés vers les plantations de thé de l’île de Ceylan (Sri Lanka). » Ce sont des compagnies occidentales qui ont structuré et intensifié l’exploitation et le trafic d’humains pendant plusieurs siècles pour satisfaire les nouveaux besoins de consommation des Européens. Le sucre et le thé qui se mêlent innocemment dans une tasse de thé racontent en vérité les enjeux d’un commerce mondial de marchandises et d’humains.

Les femmes et le thé

Les femmes ont longtemps été tenues à l’écart du monde du thé : sa consommation était associé au voyages, aux escales lors des longs périples, à une socialisation masculine qui honorait les codes de l’hospitalité, au luxe et au commerce. Mais avec l’histoire, le thé se déplace de la sphère masculine à la sphère féminine ; cela en dit long sur la polarisation des espaces sociaux soumis aux pressions du genre. Intégré à l’éducation de la femme accomplie, le thé va se diffuser dans les espaces clos et feutrés : des préparations du thé par les geisha aux tea afternoon des Britanniques, le thé devient un devoir féminin, un incontournable de la bonne société. Et s’il est témoin d’une exploitation économique du corps des femmes (les geishas sont des filles vendues par le père, possession des maisons de thé qui les forment), le thé constitue aussi un formidable levier de contestation politique et un outil d’émancipation certain. L’autrice évoque les nombreuses théières du XVIIIe siècle, aux slogans progressistes favorables à l’abolition de l’esclavage « liberté pour l’esclave » ou encore les tasses des suffragettes engagées pour le suffrage universel :

Ainsi au début du XXe siècle, Ava Erskine Belmont, une riche héritière engagée pour les droits des femmes, avait fait construire une maison de thé chinoise sur la pelouse de sa résidence de Rhode Island, afin d’y organiser des réunions de thé. Ces événements consistaient en une collecte au profit de la lutte pour le droit de vote, et le précieux breuvage y était servi dans les célèbres tasses en porcelaine sur lesquelles était écrit en lettres bleues Votes for women. La culture des salons va ainsi servir de couverture aux femmes, qui y développent leur pensée et organisent leur lutte : des femmes comme Jane Hunt ou Paulette Nardal (qui a théorisé le concept de « négritude » avant Césaire ou Senghor) useront ainsi de ce stratagème.

Retourner le temps féminin du goûter de 5 heures qu’on qualifia de futile et sans intérêt pour le politiser fut sans doute la plus grande vertu du thé !

Malheureusement, actuellement, pour ce qui est de la production de thé, les cueilleurs sont le plus souvent des cueilleuses . La cueillette est une tâche ingrate et laborieuse : sans machines, à la main, elle use le corps et est majoritairement effectuée par des femmes qui ne sont pas propriétaires des exploitations, à la merci de patrons peu scrupuleux sur leurs conditions de travail. Encore aujourd’hui, la réalité de ce travail féminin s’apparente à de l’exploitation et renforce des pouvoirs de domination Nord/Sud et Hommes/Femmes.

Loin de la fureur du monde

Si le livre de Lucie Azema L’usage du thé ne fait pas l’impasse sur les misères attachées à l’histoire du thé, il ménage aussi de longs chapitres comme des oasis de répit. Le voyage à travers les siècles et les civilisations s’immobilise le temps d’une pause savourée, un pas de côté loin de la fureur du monde : les chapitres s’ouvrent pour notre plus grand bonheur sur des phrases prélevées dans les textes poétiques d’Oran Pamuk, de Forough Farrokhzad, d’Omar Khayyâm. Les photographies de l’autrice du minaret de Sarban (Iran), d’un chaiwala à Lahore (Pakistan), de Samarcande (Ouzbékisyan), de Darjeeling (Inde) nous accrochent à ses pas de voyageuse inspirée et nous laissent contempler la délicatesse d’un patrimoine foisonnant.

Avec Sen-no Rikyû, maître de cérémonie du thé au japon au XVIe siècle ou avec l’autrice Noriko Morishita , on accède à l’essence de l’expérience du thé : le temps suspendu. Apprendre à vivre le moment présent, à s’extraire d’un temps humain, trop humain pour s’ouvrir à un temps plus profond, plus métaphysique comme celui qui fait se répéter les mêmes gestes qui président à la préparation du matcha, au choix de l’eau, à la disposition des instruments, à la surveillance de la température… On marche à pas lents en détaillant chaque étape de ce moment d’exception. Norika Morishita décèle une distinction entre l’eau chaude qui coule doucement et l’eau froide qui coule de façon plus cristalline. Les sens en éveil donnent plus d’épaisseur au temps qui s’écoule. Le moment du thé nous ouvre à la contemplation du passé et surgit alors inévitablement le sentiment mélancolique et étreignant que le passé qu’on croyait perdu (car les êtres qui le peuplent ont disparu) survit en nous dans nos sensations, reste là tapi prêt à fondre sur nous comme fond la madeleine imbibée dans notre bouche. On croit boire un thé et c’est « l’édifice immense du souvenir » qui nous assaille. Pour ne pas répéter ce que d’autres ont dit des milliers de fois, je remplacerais les mots de Proust par ceux de Noriko Mirishita que l’autrice donne tant envie de découvrir :

« L’odeur de l’eau qui émanait de l’extrémité des épis mouillés me ramena soudain à la saison des pluies dans la vieille maison que notre famille avait habitée : l’averse était imminente, il fallait ramasser le linge étendu à l’extérieur. Je percevais même la sensation de moiteur sous mes pieds, réminiscence du plancher de la véranda en bois regorgeant d’humidité… »

Avec cet ouvrage en forme de yurt qu’on emporte avec soi au gré de nos campements nomades, on vagabonde. On est partout ailleurs et chez soi à la fois. Lucie Azema réussit à nous convaincre que le thé peut être la clé de voûte d’une existence, qu’il fait tenir les ruptures de l’espace et du temps et que l’humanité s’est liée par sa consommation et sa production via des routes terrestres mais aussi linguistiques. Dans le sillage de Nicolas Bouvier et de son usage du monde, elle nous invite à poser les valises et à voyager lentement, refusant les contingences, et la frénésie du monde.

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.