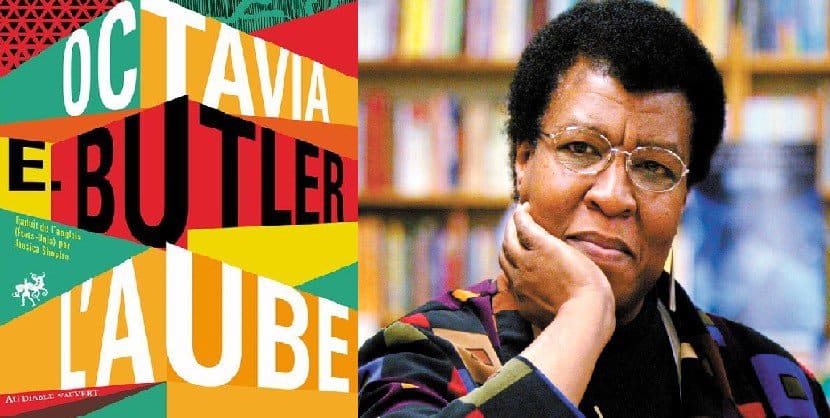

Beaucoup ont dit, ces dernières années, que l’œuvre d’Octavia E. Butler, écrite dans les années 1980 (pour la trilogie Xenogenesis) et 1990 (pour les Paraboles), était remarquablement visionnaire et constituait une lecture incontournable et éclairante dans les temps que nous traversons.

Ces gens ont raison.

Malheureusement, son œuvre a longtemps été inconnue en France, faute de traductions accessibles ; heureusement, Au diable vauvert s’attelle depuis quelques années à (re)traduire ses romans et à les diffuser. Donc, plus d’excuses, je ne veux rien savoir, faites vos devoirs, allez lire Butler.

Une lecture un peu rapide des quatrièmes de couverture vous semblera peut-être brasser des thèmes convenus de la SF : voyage temporel dans Liens de Sang, le roman qui lui a valu la reconnaissance en 1979 ; post-apocalypse dans La Parabole du Semeur et sa suite La Parabole des Talents ; enlèvement extra-terrestre dans la trilogie Xenogenesis dont L’Aube, qui vient de paraître, constitue le premier tome. (Je me tiendrai ici aux romans que j’ai lus.) Ce serait une erreur de s’arrêter à cette première impression. Les romans de Butler nous parlent de domination, et de ce que les dominées – ses héroïnes, comme elle, sont toutes des femmes noires – peuvent faire face à ceux qui voudraient leur faire violence. Résister, oui, bien sûr, mais avec d’autres armes que celles des oppresseurs. Par l’empathie, patiente et intriguée. Par l’espoir de constituer de petites communautés fragiles et résilientes. Par la fluidité, le changement, l’adaptation.

Liens de sang est probablement le point de départ que je recommanderais si votre seuil de tolérance à la SF est vite franchi. Dana, l’héroïne, une femme noire des années 1970, est brutalement transportée dans le passé chaque fois que Rufus, le fils d’un propriétaire d’esclaves du Maryland au début du XIXe siècle, est en danger – des voyages temporels d’abord très brefs, puis plus longs. Bien évidemment, sa condition de femme libre et mariée à un homme blanc est inenvisageable dans ce nouveau contexte où elle est réduite à la condition d’esclave ; et Dana sait très bien quelle est l’histoire de ceux qui lui ressemblent. Sa résistance ne peut donc passer que par l’empathie intelligente, celle qu’elle développe avec ses pairs mais aussi avec Rufus, lui-même victime de violences d’un autre ordre, celle qui lui permet de comprendre ce qui la relie à l’homme qui l’exploite et la méprise, celle qui lui permet, aussi, de lutter et de se battre.

La Parabole du semeur et La Parabole des talents ont beaucoup été évoquées pendant les années Trump, comme ceux des classiques de l’anticipation dystopique qui auraient frappé le plus « juste ». Lauren, quinze ans, y grandit dans l’une des petites communautés clôturées et sécurisées qui jonchent une Amérique en plein effondrement, ravagée par la crise climatique et les inégalités grandissantes – les alternatives, ce sont quelques quasi-mythiques bunkers pour ultra-riches, et un no man’s land brutal et sauvage. Son empathie à elle n’est pas seulement symbolique, puisqu’elle est physiquement affectée par la souffrance d’autrui, à en hurler. Fille de pasteur, elle pressent que les choses ne vont faire qu’empirer, et commence à rédiger le texte qui, pour elle, exprime la spiritualité du monde catastrophique qui se prépare : un credo du changement. Et puis sa communauté tombe, et elle se retrouve sur la route, créant autour d’elle et de ses idéaux un nouveau petit groupe. Le second tome ajoute à ce sombre tableau les questions du fondamentalisme religieux, des violences sexuelles, de l’esclavage, de l’évasion virtuelle. Mais à mesure que les choses vont de plus en plus mal et que la souffrance, partout, s’exacerbe, Lauren demeure attachée à ses révélations et à la nécessité du changement, avec une lucidité visionnaire.

Pour ce qui est de L’Aube, donc, c’est le premier tome d’une trilogie dont la suite est en traduction, et il est toujours un peu périlleux de parler d’un début sans avoir lu la fin. Mais le roman, même seul, mérite de l’attention. Cette fois, c’est Lilith, toujours une femme noire, qui est réveillée – à plusieurs reprises – par les Oankali, les entités extra-terrestres qui l’ont maintenue, ainsi que les restes de l’humanité, en stase à bord de leur vaisseau. Ils veulent essayer d’entrer en communication avec elle, pour qu’elle apprenne à les tolérer et qu’elle se lie à l’un d’entre eux, puis, in fine, qu’elle constitue autour d’elle une petite communauté d’humains capables de retourner sur Terre et d’y survivre, en coopérant les uns avec les autres, et en s’adaptant par une hybridation progressive avec les Oankali. La première partie est à la fois claustrophobe et introspective, à mesure que Lilith fait la part de son dégoût et de sa peur, de sa volonté de comprendre et d’être libre, au contact des Oankali et surtout de Nikanj, une jeune ooloi (le troisième sexe des Oankali). La seconde, où Lilith est amenée à réveiller progressivement les humains qu’elle aura choisis pour reconstituer une communauté, pose toutes les questions des narrations de groupe – violence, désir, jalousie, méfiance, solidarité – jusqu’à la crise finale. L’Aube explore, une fois de plus, la complexité des rapports dominants-dominés : Lilith est perçue par les autres humains comme une collaboratrice avec l’ennemi, mais, si elle mesure fort bien que les intentions des Oankali ne sont pas vraiment humanistes, elle entrevoit la nécessité du dépassement de la violence et de la compréhension mutuelle, de l’attachement, même.

L’édition est préfacée par Marion Mazauric et postfacée par Fania Noël, qui développent bien mieux que je ne le fais ici ces problématiques et d’autres ; la postface, en particulier, interroge les liens entre les différents « réveils » (awakenings) de Lilith et de ses compatriotes et la « wokeness » qui consiste à voir et lire clairement dans les rapports de domination.

L’œuvre de Butler, qui fait de ses héroïnes d’infatigables porte-paroles de l’empathie, de la résilience, de l’opiniâtre effort pour bâtir des communautés même et surtout quand tout s’effondre et pour comprendre finement qui sont les dominants, m’évoque un autre corpus longtemps ignoré en France et qui commence récemment à être (re)traduit, celui de bell hooks. Parce qu’elles sont toutes les deux des femmes noires de la même génération ? Non – ou plutôt oui, dans la mesure où il ne faut pas beaucoup d’imagination pour se dire que ce sont les mêmes préjugés racistes et sexistes qui les ont tenues dans l’ombre chez nous. bell hooks aussi nous parle infatigablement d’amour, de spiritualité, de patience, de changement. Et bell hooks, comme Octavia E. Butler, n’en est pas moins radicale. Leur parole à toutes les deux peut déconcerter quand on a des envies de tout casser en hurlant (c’est-à-dire : souvent). Mais je la crois vitale pour nos luttes.

Mélanie se balade depuis pas mal d’années dans les mondes littéraires et ludiques de l’imaginaire, avec un peu de recherche universitaire sur les mythes, les âmes et les dragons, un peu d’écriture de nouvelles, et beaucoup de lecture. De temps en temps, elle en sort parce que les programmes de l’Éducation nationale exigent qu’on parle d’autre chose aux lycéen·nes. Elle est convaincue qu’il y a des milliers de trésors à partager en SF et en fantasy, et que le cocktail héros couillu, mentor barbu et récit convenu n’y est pas une fatalité.