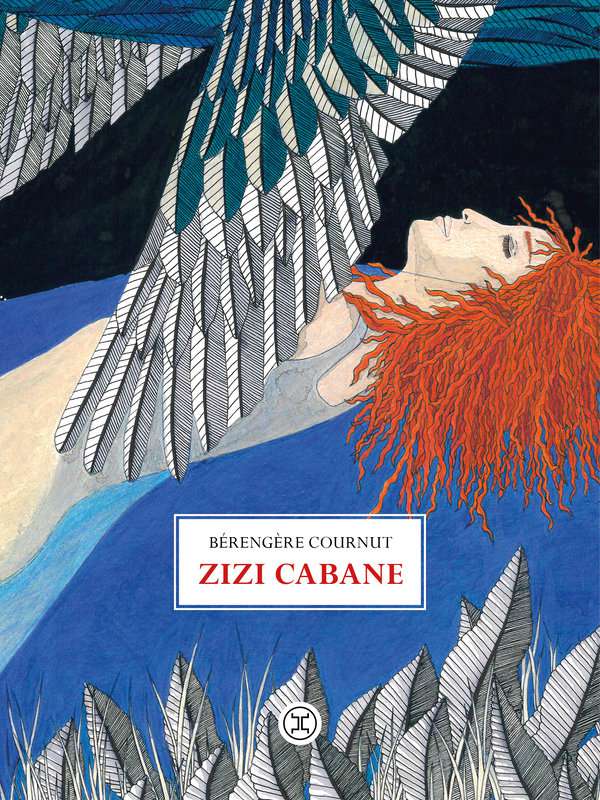

Rationalistes à toute épreuve, incorrigibles cartésiens, fanatiques de ce que vous appelez science : passez votre chemin ! Bérengère Cournut vient d’un autre monde et le risque est grand quand on entre dans ses livres, de se perdre en route sur les voies de l’opaque. Lire un roman de Bérengère Cournut, c’est accepter tranquillement de se laisser guider au pays des contes et des mythes où l’on ne s’étonne pas d’entendre le langage des cailloux, du vent, de l’eau et des animaux. L’autrice élabore dans son œuvre une galerie de personnages féminins aux quatre coins du monde : Tayatitaawa dans Née contente à Oraibi, Élise dans Élise sur les chemins, Uqsuralik dans De pierre et d’os et maintenant la petite Zizi cabane dans le roman éponyme : toutes ont en commun d’être confrontées à la perte et à la nécessité de grandir en accueillant l’absence, toutes peuvent compter sur la puissance d’une nature-personnage aux multiples facettes pour les accompagner dans cette traversée aussi douloureuse que joyeuse, mais toujours tendre. À la fois romans initiatiques, romans de la perte de l’enfance et du deuil, romans de la famille au sens large, les œuvres de Bérengère Cournut tissent des liens entre les mondes poreux des morts et des vivants.

Mais au fait, pourquoi Zizi cabane ?

Zizi cabane, c’est le nom donné à notre héroïne après sa naissance par ses frères, dans un passage savoureux que je ne vous dévoilerai pas ici, mais qui dénote, comme dans les autres romans de l’autrice, une attention particulière portée à l’acte de nommer. Le nom de naissance ne coïncide pas toujours avec celui qui va l’emporter en fonction de la personnalité de l’enfant, ou des circonstances, ou de la perception que les autres ont de lui. Il n’est pas rare que les personnages de Bérengère Cournut changent de nom au cours de ses romans, comme si une mue s’opérait et mettait à jour la précarité de nos identités, qui n’ont rien à gagner à rester gravées dans le marbre. Ainsi le frère aîné Martin devient Béguin, le deuxième est rebaptisé Chiffon, le père Urbain est renommé Ferment, Zizi cabane s’appelait d’abord Ambre-Iseline, et la mère, Odile, amputée d’elle-même devient O quand elle disparaît. Même le chat n’échappe pas à la règle… Bémol, Bécarre, Fa dièse ou Greffier : chacun le nomme comme il l’entend. En définitive, mieux vaut accepter les ondulations de l’existence, l’irruption de ce qu’on n’attendait pas, l’accident qui nous surprend et change le cours de nos existences !

Trois enfants, leur père, une maison biscornue, une mère qui disparaît, un chat qui apparaît, et surtout, de l’eau. L’eau envahit progressivement la maison, mystérieusement les murs suintent, les tuyaux craquent, l’onde jaillit et se répand comme des larmes intarissables qu’on ne peut plus contenir. Les personnages essaient bien de lutter contre ces inondations mystérieuses, cherchent les causes, la fuite, le dégât des eaux, que dire aux assurances, alerter la municipalité… en vain. L’eau coule et il va falloir s’y faire. Les enfants s’éclaboussent et s’accommodent de cette incongruité qui leur fournit une occasion supplémentaire de jouer en pataugeant. Le voisin intervient lui aussi :

Il voyait tout ça depuis chez lui, n’en revenait pas non plus. Tous les jours il vérifiait son bassin à poissons pour s’assurer que la fuite ne venait pas de là. Mais comme il a aussi un côté vieux paysan, au bout d’un moment, il m’a dit : « Ferment, faut pas chercher à comprendre, ni à contrarier la nature. L’eau veut couler ? Y a qu’à la laisser faire. On va lui aménager un lit. »

Chacun.e va vivre cette disparition de la mère et l’envahissement de l’élément liquide qui s’ensuit à sa manière. L’alternance des voix est efficace pour faire entendre la multiplicité des points de vue, on entend les voix des enfants et du père qui expriment qui sa colère, qui son incompréhension, qui son inquiétude. L’autrice use d’un procédé dont elle est désormais familière : l’insertion de passages chantés dans la narration, qui correspondent ici à la voix de la mère devenue O. Désormais d’un autre monde, elle ne peut s’exprimer qu’avec une autre langue, matérialisée dans le texte par les italiques et la mise en page poétique :

Je ne coule plus sous la maison

je ne force plus le passage jusqu’au ruisseau

J’ai trouvé un autre moyen de me répandre

J’ai abandonné la maison pour un temps

j’ai investi le jardin et toutes les collines alentour

ça fait du bien de s’étendre en silence

Les cris des enfants sont la seule chose que j’entends encore

Pour le reste, je fais manteau

J’empêche les voitures, les camions de s’approcher

Je ne veux plus qu’on creuse de drains ou de tranchées

C’est l’hiver, Ferment, il faut se reposer…

Repenser la famille, avancer en écoféministe

La famille dite nucléaire n’a pas beaucoup de sens pour Bérengère Cournut, elle l’a montré dans l’ensemble de son œuvre, comme dans De pierre et d’os où l’héroïne malencontreusement séparée des siens va devoir trouver un autre groupe auquel s’attacher, avec qui « faire famille ». Dans Zizi cabane, il s’agit au départ d’un schéma familial très classique composée de la mère, du père et de leurs trois enfants. Mais quand Odile disparaît, c’est tout un écosystème fragilisé qui va devoir retrouver son équilibre, chercher de nouveaux points d’appui pour se régénérer, pour se déployer avec tendresse et affronter le drame. La tante Jeanne et son nouvel amoureux, le grand-père mystérieux qui fait irruption, Kadiatou l’infirmière qui pansera les blessures du corps et des cœurs, Ursula et Hans plus tard : avec eux, Zizi cabane nous montre à quel point faire famille recouvre des réalités diverses. Les héroïnes de Bérengère Cournut savent la puissance de la communauté et l’importance de s’y ancrer. Oubliez Sylvain Tesson et autres aventuriers des plateaux de télévision qui cherchent à affronter, toujours seuls, une nature forcément hostile à laquelle il s’agit de se mesurer. Vanité ! Si chacun chemine sur sa trajectoire propre, c’est ensemble que les personnages évoluent, comme à la fin du roman où Zizi cabane devenue grande part en expédition en Alaska, avec un groupe, toujours. Pas de nature paysage, pas d’innocence bêtifiante qui ferait de la Terre un Eden à préserver de nos âneries – Bérengère Cournut sait bien que la nature est plus forte que nous et qu’elle s’en sortira toujours, ce qui n’est pas notre cas – pas non plus de nature décor, arrière-plan sympathique, cui cui les petits oiseaux. Non, un lien profond, délicat, multiple, spirituel, aussi terrifiant que réconfortant. Animiste, en somme.

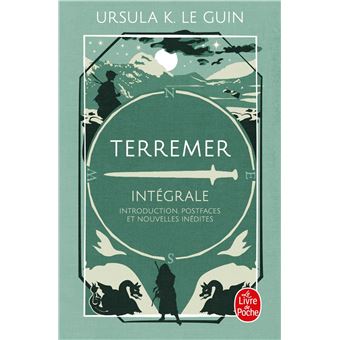

Bérengère Cournut ou la mise en application exemplaire de la fiction-panier

Zizi cabane est un magnifique roman sur l’enfance et le deuil mais aussi un puissant remède à la mélancolie. D’abord parce que les personnages, s’ils ne se comprennent pas toujours, s’aiment, se respectent et s’acceptent dans leurs différences. Et c’est très inhabituel dans les romans ! Peu de conflits, pas de batailles rangées, personne à assiéger, à piéger, à vaincre, pas de relation de pouvoir et de violences exercées sur les autres. Mais du coup… on ne s’ennuierait pas un peu ? Parce que la quête, le malheur, les opposants, les péripéties, c’est un peu dans notre ADN non ? Et quand une histoire en est dépourvue, on fait quoi ? Ben oui, on fait quoi si on arrête de se battre, d’essayer de se posséder les uns les autres, de conquérir des territoires, de vaincre des géants, de montrer qu’on est les plus forts avec nos gros gourdins et les plus belles avec nos robes de princesses ? Essayez un peu, il reste pas mal de choses… par exemple, la vie, la mort, la famille, le paysage, les liens fraternels, l’observation de la nature, l’attention aux animaux et aux plantes qui nous entourent, la connaissance de soi, la découverte de l’autre, l’amitié. L’essentiel en fait. Bérengère Cournut réussit quelque chose de rare et qui illustre à merveille la théorie de la fiction-panier d’Ursula Le Guin1. Elle dépose les armes, elle abandonne les oripeaux du bon vieux schéma narratif avec ses gentils persécutés et ses méchants repoussants, elle ne tombe pas dans le piège des péripéties trépidantes. Bérengère Cournut ne sera jamais adaptée sur Netflix parce qu’elle prend le temps de nous emmener cueillir des fraises avec ses personnages et qu’on se met à aimer ça :

Les premières fraises ont poussé ! Chiffon et moi, on essaie de les laisser mûrir, mais c’est très difficile… On les mange souvent avant qu’elles soient complètement rouges. Pépé fait semblant de croire qu’on agit ainsi pour les sauver des oiseaux. Jeanne suggère l’idée du filet plutôt que de braver ainsi l’acidité, mais Marcel dit : « Ah non : Les filets, c’est de la cochonnerie. Les oiseaux se prennent les pattes dedans, on retrouve des petits fils partout, ça empoisonne les vers de terre… » Sauf qu’au bout de quelque temps, on a un peu mal au ventre ; et qu’à attendre quelques jours de plus, vu que Marcel est dans le jardin toute la journée, les oiseaux ne nous font pas grande concurrence. Finalement, avec un peu de patience, on parvient à manger un saladier de fraises bien rouges.

On s’émerveille du frère silencieux qui dessine une cartographie nouvelle avec ses vieux chiffons malmenés, on observe chacun de ces personnages blessés essayer, se tromper, recommencer et finalement trouver le chemin sinueux de l’apaisement. On se laisse gagner par la mélodie des mots de l’eau : mer, ruisseau, gour, marais, source, rivière, rigole, arroyo, fleuve, canal, gorges, lac, bassin, mares, lavoir, ru, fontaines, cascade, tourbillon… On finit submergé.e par l’émotion, les yeux qui coulent comme la source qui inonde la maison… Pour moi, ça a commencé vers la page 150. Et pour vous ?

Rappel : les Missives recevront Bérengère Cournut lors d’une soirée intitulée « Écoféminisme : la fin de l’innocence » à la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil le 18 novembre à 19h. Venez nombreux.ses !

1La théorie de la Fiction-Panier est un texte d’Ursula Le Guin de 1986 dans lequel elle imagine d’autres possibles narratifs, à rebours d’un imaginaire de « chasseurs de mammouth ». Pour elle, tout est affaire de fiction et le récit qui l’a emporté, dès l’époque des cavernes, c’est celui des quelques membres de la communauté partis chasser qui ont su rendre leur récit trépidant, alors même que la très grande majorité des humain.e.s se consacraient à la cueillette, activité autrement plus efficace pour assurer la survie du groupe. Texte passionnant à lire ici : https://www.terrestres.org/2018/10/14/la-theorie-de-la-fiction-panier/

Après s’être aperçue qu’en 116 ans d’existence le Goncourt avait été attribué à 12 femmes et 104 hommes, elle s’est dit que certes, une chambre à soi et un peu d’argent de côté ça pouvait aider à écrire des livres – et que les femmes manquaient souvent des deux – mais qu’il y avait quand même, peut-être, un petit problème de représentation dans les médias. C’est ainsi qu’elle a décidé de participer à Missives, heureuse de partager son enthousiasme pour les autrices qui la font vibrer, aimer, réfléchir et lutter.