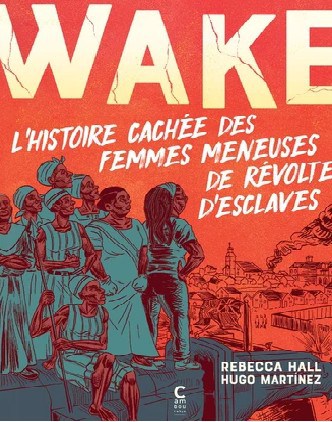

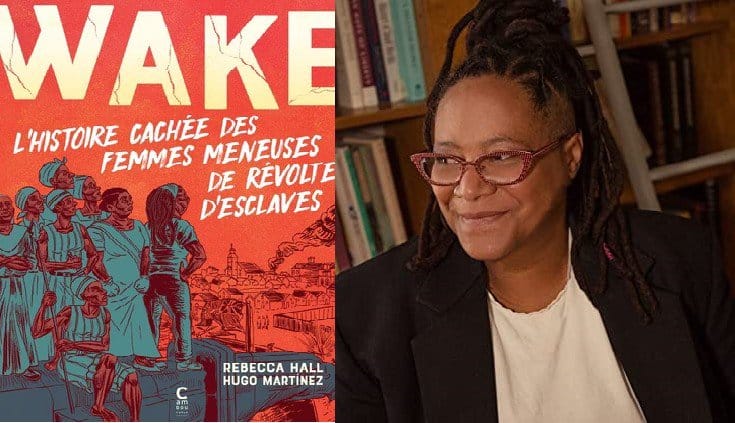

Les éditions Cambourakis frappent fort en publiant Wake, l’histoire cachée des femmes meneuses de révoltes d’esclaves sous la forme d’un roman graphique magnifiquement illustré en noir et blanc par Hugo Martinez et tout aussi magnifiquement traduit par la talentueuse Sika Fakambi1.

L’africaine américaine Rebecca Hall quitte son métier d’avocate, fatiguée d’être confrontée sans cesse au racisme qui sévit dans les tribunaux, tant à son encontre quand personne ne s’imagine en la voyant entrer en salle d’audience qu’elle est l’avocate et non la prévenue, qu’à l’encontre de ses clientes noires, fatalement moins dédommagées que ses clientes blanches dans des affaires pourtant similaires. Ce découragement la conduit à entreprendre des études d’histoire et à se lancer dans une thèse dirigée par Donna Haraway2 en 1999 sur le rôle joué par les femmes dans les révoltes d’esclaves, sur les bateaux négriers puis dans les plantations. Fouiller les archives les plus sombres de l’histoire pour rendre visibles celles qu’on a rageusement voulu effacer. Restituer à leurs descendant.e.s la possibilité de penser leurs ancêtres non pas comme d’éternelles victimes mais comme d’inlassables combattant.e.s de l’impossible. La lutte en héritage, plutôt que la honte et le fouet. Un projet qui répare les cœurs en dénonçant les mensonges de l’histoire racontée par les vainqueurs.

Je me souviens avoir lu adolescente la nouvelle Tamango de Prosper Mérimée. Celui qui était présenté comme un puissant guerrier d’Afrique de l’Ouest y échangeait des gens de son peuple contre des armes et de l’alcool. Un jour, ivre, il vend sa propre femme, regrette le lendemain matin, part sur ses traces, est lui-même réduit en esclavage, mène des révoltes sur le bateau, tue tous les blancs mais c’est ballot, il ne sait pas piloter un bateau alors tout le monde meurt sauf lui qui est finalement sauvé par des anglais qui passaient par là, et qui, trop sympas, lui rendent sa liberté avec un titre militaire en prime, mais finalement il meurt parce qu’il est alcoolique. À quatorze ans j’avais tout compris du message que voulait me transmettre Prosper : Tamango, c’était un bel abruti et peut-être même qu’il méritait un peu son triste sort. Mais voilà Wikipedia qui me dit aujourd’hui que Tamango est « un véritable réquisitoire contre l’esclavage ». Donc on en est encore là. Nausée, nausée, nausée.

Heureusement, il y a Wake, que j’ai dû attendre vingt-cinq ans depuis mes années collège.

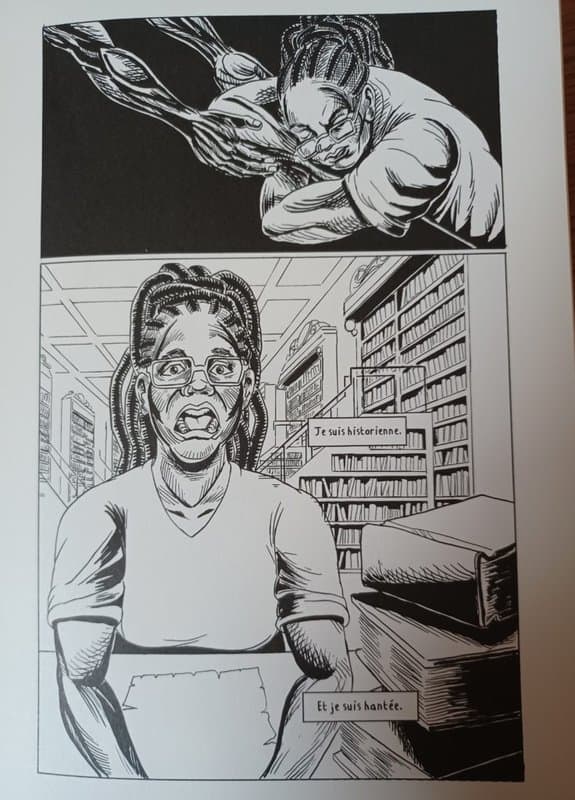

« Je suis historienne et je suis hantée »

Rebecca Hall n’hésite pas à se situer face à son objet d’étude : elle est elle-même descendante d’esclaves, sa grand-mère Harriet Thorpe Hall est née captive en 1860. Un constat effrayant s’impose à elle : cet héritage la hante, imprime son existence jusqu’à l’os, semble décider pour elle – et pour tant d’autres – comment vivre et comment aimer. Le titre choisi, « Wake », joue sur un double sens, c’est à la fois le sillage et la veillée funèbre. Comme tant d’afro-descendants, Rebecca Hall vit dans le sillage de l’esclavage et porte sur ses épaules le lourd fardeau des ancêtres au destin tragique. Puisqu’il n’y a aucune chance d’esquiver un tel passé, elle choisit d’exhumer les archives pour combler les trous béants de l’histoire, elle enquête minutieusement à la recherche de celles qui n’ont pas courbé l’échine malgré l’arsenal de violence et de haine déployé par les esclavagistes européens. Ces actes de résistance ont joué un rôle fondamental dans la lutte qui a fait advenir la fin de l’esclavage, et pourtant :

« L’histoire racontée par les vainqueurs s’efforce toujours d’effacer toute trace de résistance. Et nous qui vivons dans le sillage et les ruines, on nous enseigne que nous étions inférieurs et que nous avions besoin d’être conquis, réduits en esclavage. Les vainqueurs, eux, ont besoin que nous continuions d’habiter cet au-delà de l’esclavage. Cet au-delà de l’esclavage qui fait de nous des perdants d’avance, ayant accepté le destin qui nous est assigné. »

Dans les archives municipales de New York, Rebecca Hall retrouve par exemple la trace d’une révolte de 1712 ayant abouti à vingt-et-une condamnations à mort. Quatre femmes sont mentionnées dans les comptes rendus d’audience : Sarah, Abigail, Lily et Amba. Personne n’a cru bon transcrire ce que ces femmes ont dit au moment d’être jugées. Rebecca Hall tombe sur cette phrase dans les archives consultées « N’ayant rien à ajouter pour sa défense à ce qu’elle a dit précédemment… ». Alors elle cherche, frénétiquement, ce qui a été dit « précédemment » par l’une des prévenues. Rien, nada, que dalle : nulle trace de ce témoignage, la parole de ces femmes a tout simplement été effacée de l’histoire puisque personne n’a jugé qu’elle valait la peine d’être recueillie.

Et d’aucuns aujourd’hui qui trouvent que ce déferlement de paroles, féministes, anti-racistes, cette avalanche de témoignages, ces #MeToo qui dégueulent, ce serait trop… Mais comment vous faire entendre qu’on a des siècles de retard ?

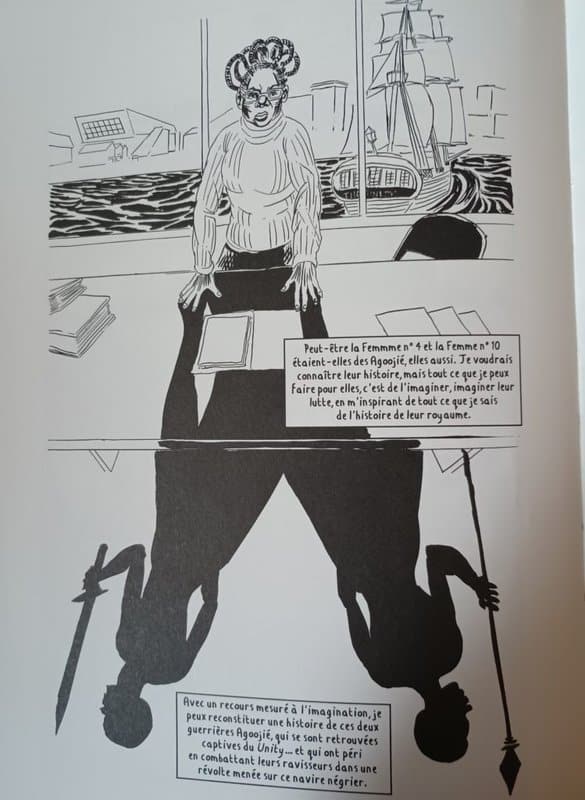

« un recours mesuré à l’imagination »

Face à ces vides organisés, l’autrice nous fait part de sa décision audacieuse – anti-historique ? Mais rappelez-vous que c’est un roman graphique que vous avez entre les mains et non sa thèse de doctorat – :

« Comment honorer la mémoire de ces ancêtres et leurs sacrifices ? En faisant des conjectures éclairées sur ce qui s’est passé. C’est la moindre des choses que je puisse faire pour ces femmes. Je peux raconter leur histoire, me servir de tout ce que je sais être vrai de leurs vies, et compléter moi-même les pans ignorés du récit par le plus vraisemblable. »

Le récit nous transporte alors entre deux temporalités. On oscille entre Rebecca Hall et ses tribulations de chercheuse et les retours en arrière où elle imagine les conditions de réunion, les préparatifs des révoltes, leurs conséquences terribles aussi (et sur cette dernière partie, nul besoin d’imaginer, toutes les condamnations à mort ou à l’effroyable gamme de supplices que l’on connaît devaient être consignées par les gouverneurs et transmises à la couronne britannique). Des sévices infligés, des exécutions, du déchaînement de violence mis en place pour maintenir le système en place, on a gardé trace. Des monstres qui ont permis, organisé et perpétré ces actes odieux, on a gardé trace, il en est même à qui l’on a érigé des statues ou qui ont donné leurs noms à des rues. Des héros et des héroïnes qui ont résisté sans relâche et ont su conservé leur humanité quand tout était fait pour les en priver, on a oublié les noms. Les enfants des écoles n’apprendront rien de Sarah, Abigail, Lily, Amba et les autres parce qu’on a effacé jusqu’à la possibilité même de les honorer.

À Londres, Rebecca Hall entame une nouvelle étape de son parcours de chercheuse, en étudiant les révoltes d’esclaves ayant éclaté sur les bateaux négriers. On apprend que les révoltes étaient très fréquentes, parfois quotidiennes sur certains navires. Et soudain, une donnée qui intrigue : plus il y avait de femmes sur les bateaux négriers, plus les révoltes étaient nombreuses… Vous avez la réponse ? Allez, on s’accroche. Le biais sexiste des esclavagistes avait pour conséquence de ne pas attacher les femmes et de les laisser libre de leurs mouvements sur le pont, quand les hommes restaient aux fers dans la cale. D’abord, on se méfiait moins d’elles, rapport à la douceur féminine (les ignares n’avaient pas entendu parler des guerrières Agoojié du royaume de Danxome, mais à partir de la page 165, vous ferez partie des averti.e.s) et puis aussi, bien sûr, on les gardait disponibles sur le pont pour les violer à l’occasion. Du coup, plus de « chance » en n’étant pas entravées d’avoir accès aux armes des esclavagistes et de les retourner contre eux.

Les données qui s’accumulent donnent la nausée et les planches où Rebecca est représentée les larmes aux yeux, la main devant la bouche, muette de dégoût, sont nombreuses au fil de la bande dessinée. On comprend à quel point on ne choisit pas par hasard un sujet de recherche, à quel point les déclarations véhémentes de neutralité et d’objectivité sont précaires. S’acharner à chasser l’émotion n’est pas un gage de vérité, la recherche en sciences humaines réclame un engagement, honnête mais entier.

Sur ce chemin douloureux destiné à se bâtir un avenir digne, on croise les figures réconfortantes et tant aimées d’Audre Lorde, de Maya Angelou, de Toni Morrison. Le récit s’achève magnifiquement, j’ai bien envie de tout vous déposer là mais je crois qu’il est temps que vous alliez vous procurer la BD. Je vous laisse avec des frissons, puisque Song of the Exiled de Sweet Honey In the Rock est citée dans ce si bel ouvrage…

1On lui doit notamment en 2018 la nouvelle traduction de Mais leurs yeux dardaient sur Dieu de Zora Neale Hurston qui fait date.

2Donna Haraway est professeure d’université, chercheuse spécialiste du genre et du féminisme, autrice du Manifeste Cyborg en 1985.

Après s’être aperçue qu’en 116 ans d’existence le Goncourt avait été attribué à 12 femmes et 104 hommes, elle s’est dit que certes, une chambre à soi et un peu d’argent de côté ça pouvait aider à écrire des livres – et que les femmes manquaient souvent des deux – mais qu’il y avait quand même, peut-être, un petit problème de représentation dans les médias. C’est ainsi qu’elle a décidé de participer à Missives, heureuse de partager son enthousiasme pour les autrices qui la font vibrer, aimer, réfléchir et lutter.