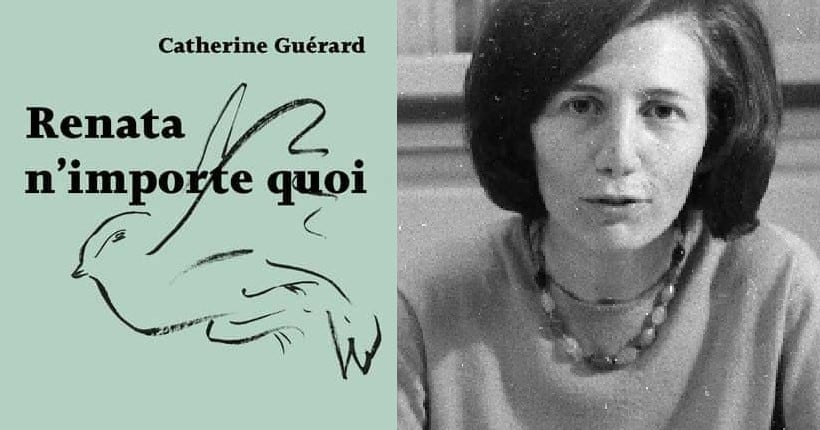

Renata n’importe quoi c’est le cadeau de fin d’année que je vous fais. Il est des livres qu’on ouvre et qu’on sait qu’on va aimer, follement, dès la première page : une rareté imprimée à mille deux cents exemplaires par les éditions du Chemin de Fer, une réédition d’un texte de 1967 tombé aux oubliettes, on se demande bien comment, pourquoi, alors qu’il y aurait d’innombrables thèses / articles / podcasts à lui consacrer. L’écriture, folle. L’héroïne, inclassable. L’autrice, définitivement un mystère. Tous les ingrédients pour un chef d’œuvre, qui n’obtint qu’une seule voix sur neuf au dernier tour du scrutin du prix Goncourt de 1967 – ce que valent les prix littéraires !

C’est l’histoire d’une employée de maison dont on ne sait à peu près rien si ce n’est qu’une envie folle de liberté la prend et l’emporte un matin comme un courant d’air, quittant Monsieur et Madame, la concierge et les commerçants du quartier, tous plus ébahis les uns que les autres d’en voir une qu’ils croyaient leur ressembler, s’affranchir de tout avec une telle insolence, et devenir avec acharnement « une libre » comme elle aime à le répéter. 168 pages d’un monologue intérieur, deux jours, trois nuits de vagabondage à travers Paris puis dans « une campagne », une seule longue phrase puisque Catherine Guérard ose la virgule au détriment du point et ponctue son texte de majuscules hasardeuses qui n’ont pas le mauvais goût de bêtement se placer en début de phrase. Un souffle ininterrompu, un flot de pensées sans filtre. L’absence de ponctuation forte mime le rythme de la marche de notre héroïne bien terrienne, qui foule le pavé parisien accompagnée de ses paquets savamment ficelés contenant ses chaussettes, son écharpe, plus tard une rose, et les mystérieuses lettres du non moins mystérieux Paul. Cette liberté, c’est aussi celle de claquer la porte des patrons, de ne plus se préoccuper de gagner sa croûte, de partir en toute inconscience sur les chemins buissonniers pour se réapproprier une vie devenue trop aride à force d’user son corps et son âme au travail. Georges Pérec expérimenta en 1968 l’absence totale de ponctuation dans L’Art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation, Joseph Ponthus en 2019 fit de même dans À la ligne : il n’est sans doute pas innocent que ces deux œuvres aient en commun avec Renata n’importe quoi la mise en scène radicale de l’absurdité du monde du travail et des enjeux de subordination qui chiffrent la valeur marchande de nos corps domestiqués.

L’aventure commence joyeusement avec un objectif en tête : « avoir une belle vie » et s’assurer d’être bien la seule à « se commander ». L’héroïne cherche alors le banc idéal pour y profiter du chant des oiseaux et du ciel bleu, tout simplement. Ces deux motifs, qui deviennent leitmotiv au fil du texte, sont délicatement mis en valeur par la maison d’édition qui a choisi d’imprimer le texte sur papier bleu et de l’accompagner des poétiques dessins d’oiseaux de Raphaël Larre. Une savoureuse galerie de personnages accompagne notre héroïne dans sa toute neuve et grisante liberté : la facturière, la chaisière, le camelot ou la vendeuse de gants, tous et toutes sont jugés avec dureté à l’aune de leur inféodation au système, de leur incapacité à jouir d’une liberté pourtant à portée de main, à l’instar de la vendeuse de rue qui n’a pas la présence d’esprit de contempler le ciel au-dessus d’elle :

« elle est là toute la journée, elle est libre de regarder en l’air quand elle veut, et elle n’avait pas encore regardé en l’air, une libre qui ne profite pas de sa liberté, qui mériterait d’être poinçonneuse tout au fond du métro et qu’il pleuve ses jours de congés, et j’étais toute contente à cette pensée et puis pas seulement contente pour ça mais contente pour tout, et contente de moi et je me disais Tu es bien, toi, les autres ils ont tous peur, ils n’ont pas une belle vie comme toi, et j’ai pensé C’est tellement facile de partir pourquoi est-ce qu’ils ne partent pas tous comme moi, ils aiment tellement avoir des patrons les autres ? »

Au fil de ses observations, Renata ne trouve aucune occupation capable d’assouvir son désir absolu de s’affranchir de toutes les chaînes. Gainsbourg et son poinçonneur des Lilas s’invitent comme une réminiscence, les babas cool rêvant d’élever des chèvres dans le Larzac ne sont pas loin non plus, Catherine Guérard saisit quelque chose de l’air de son temps, mais reste furieusement moderne :

« j’ai pensé D’être poinçonneur ce n’est pas vivre, c’est un métier horrible, toute la journée à poinçonner loin du jour et du soleil avec un bruit de ferraille et dans les courants d’air, Et puis il faut savoir parler anglais, j’ai pensé, alors ce n’est pas vivre, ça, il vaut mieux garder des chèvres, au moins on peut s’habiller comme on veut, on peut chanter, on peut enlever ses chaussures, ça c’est vivre, j’ai pensé, Pas tout à fait tout de même, parce qu’il faut revenir avec les chèvres, j’ai pensé, et revenir ce n’est pas la liberté »

On rit beaucoup à suivre Renata dans son arpentage désordonné des boulevards parisiens, si durs aux rêveuses, aux inadaptées, aux herbes folles. On savoure le langage délié de notre héroïne qui n’est pas avare de jugements aussi définitifs que bien sentis : « C’est des crétins tout le monde ils vivent comme des galets ». Entre néologismes et argot légèrement suranné, on s’amuse des « nouillards à casquette », des « insulteuses » et des « mêleuses ». Mais petit à petit, l’horizon s’obscurcit et avec la pluie affleurent les difficultés de la vie dans la rue. Trouver un endroit où dormir, être chassée et insultée par les riverains : en marge des autres, dans une étrangeté radicale au monde, Renata devient sous nos yeux cette femme qui nous attriste autant qu’elle nous effraie, celle qu’on croise à la sortie du métro ou assise devant la boulangerie, qui parle à voix haute et à mots décousus, qui trimballe ses affaires dans des sacs ou des cartons, qui dort dehors et qui perd pied. Alors, liberté absolue ou santé mentale vacillante ? La frontière devient de plus en plus ténue. Jusqu’à la rencontre avec la bienfaisante Madame Odilier qui veut à tout prix sauver Renata de ce qu’elle estime être une vie de misère. Jusqu’à la folie, jusqu’à la démesure. Jusqu’à la fin, stupéfiante, qui vous laisse ébloui.e et sans voix.

On termine ainsi le texte, sidéré.e par le style tant l’autrice maîtrise à la perfection le périlleux exercice du monologue intérieur et convaincu.e de l’incommensurable polysémie d’un récit qui pourrait se lire, entre autres interprétations, comme une fable écoféministe radicale. On se prend à fixer la photographie de Catherine Guérard imprimée à la fin du livre, à vouloir sonder à notre tour le mystère de cette autrice dont tout le monde a perdu la trace. Aussi libre et insaisissable que l’héroïne qu’elle a engendrée et qui s’est inventée elle-même au fil des pages, oiseau rare définitivement évadé de sa cage…

« C’est bien, j’ai pensé, c’est bien d’être libre, même la reine d’Angleterre elle n’est pas libre comme moi, et alors en pensant à celle-là je me suis sentie toute portée par la gaieté, et je marchais et je pensais Moi je suis la reine de mes idées »

Après s’être aperçue qu’en 116 ans d’existence le Goncourt avait été attribué à 12 femmes et 104 hommes, elle s’est dit que certes, une chambre à soi et un peu d’argent de côté ça pouvait aider à écrire des livres – et que les femmes manquaient souvent des deux – mais qu’il y avait quand même, peut-être, un petit problème de représentation dans les médias. C’est ainsi qu’elle a décidé de participer à Missives, heureuse de partager son enthousiasme pour les autrices qui la font vibrer, aimer, réfléchir et lutter.