© Monsieur Toussaint Louverture & Emil Ferris

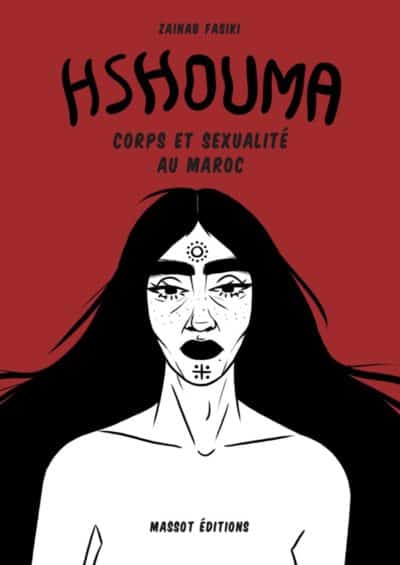

Il fallait rester éloigné·e de toutes les librairies en 2018 pour passer à côté de LA sortie de l’année en matière de bande dessinée. Moi, ce que j’aime, c’est les monstres[1] a été un succès immédiat en France, comme cela avait été le cas lors de sa sortie aux États-Unis en 2017. Fauve d’or à Angoulême en 2019, cet album dépasse, à mon sens, le terme galvaudé de chef-d’œuvre qui lui a été attribué, tant il est riche, profond, puissant, universel, humain. La pointe du stylo d’Emil Ferris est d’une sensibilité bouleversante et m’a conduite au bord des larmes à chaque lecture.

La jeune Karen, 10 ans, vit à Chigaco à la fin des années 1960 avec sa mère et son frère. Au milieu de la pauvreté, de la violence et de l’intolérance, la personnalité lumineuse de Karen nous fait traverser les univers et l’histoire pour côtoyer les meilleurs comme les pires monstres de notre monde.

« Un gentil monstre, ça fait parfois peur à cause de son look bizarre, tout en griffes et en crocs… mais ça, ils ne le font pas exprès, ils ne le contrôlent pas, c’est comme ça… les méchants eux, le contrôle, ça les connaît… ils veulent que le monde entier soit effrayé pour pouvoir mener la danse… »

Ode à l’imaginaire et à la lucidité de l’enfance, l’œuvre d’Emil Ferris est également un conte cruel sur les lâchetés et les faiblesses des adultes qui éclaboussent petit à petit les enfants qui les entourent, jusqu’à parfois les engloutir.

« Quand les adultes sont hantés, ce sont les enfants qui connaissent leurs pires peurs… »

Bien que la vie n’ait pas été tendre avec Emil Ferris, c’est par la force, la combativité, la solidarité et l’art qu’elle a pu défier le destin et créer, après des années de travail, cette œuvre monumentale. J’ai eu la chance de croiser sa route lors du vernissage de son exposition à la Galerie Martel (Paris) en septembre 2018. Faisant abstraction de mes bafouilles admiratives en anglais approximatif, elle s’était montrée très à l’écoute. Deux ans après cette rencontre m’est venue l’idée folle d’essayer de la contacter afin de lui poser quelques questions au nom de Missives.

Et elle a accepté !

C’est avec une énorme joie et une excitation monstrueuse que je partage avec vous cet entretien incroyable qu’Emil Ferris a accepté de m’accorder. Il a été traduit par mes soins, avec l’aide précieuse et indispensable de ma partner in crime de toujours, Louise Metayer, que je remercie. Nous ne sommes pas traductrices professionnelles, mais nous avons fait au mieux pour rendre justice à la parole inspirante d’Emil Ferris. Ses mots sont d’une puissance salvatrice par les temps qui courent, et j’espère qu’ils illumineront votre fin d’année.

Manon : Vous avez dû répondre à cette question un millier de fois, mais pour que nos lecteur·rices se rendent compte de la quantité de travail qui se cache derrière Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, pouvez-vous nous dire combien de temps vous avez travaillé sur ce livre ?

Emil : J’ai oublié depuis le temps… mais cela m’a pris des années. Tellement d’années en fait, que les gens ont depuis admis qu’ils me croyaient folle et en plein délire avec ce projet de « roman graphique ». Je me demande parfois s’ils se disaient que, pour moi, « roman graphique » était un nom de code pour quelque chose de complètement dingue, comme recouvrir l’intégralité des surfaces de mon appartement avec des photos d’écureuils, ou remplir des milliers de pots de confiture vides avec des messages de mes amis les aliens.

Manon : Je sais que vous avez fait face à un grand nombre de refus de la part des éditeurs et je ne comprends pas comment cela est possible.

Emil : J’adore évoquer ces refus (il y en a eu 48), je pense que cela aide à réaliser que la seule personne qui doit croire en ce que vous faites, c’est vous-même (évidemment, si les écureuils et les aliens sont de la partie, ça aide !).

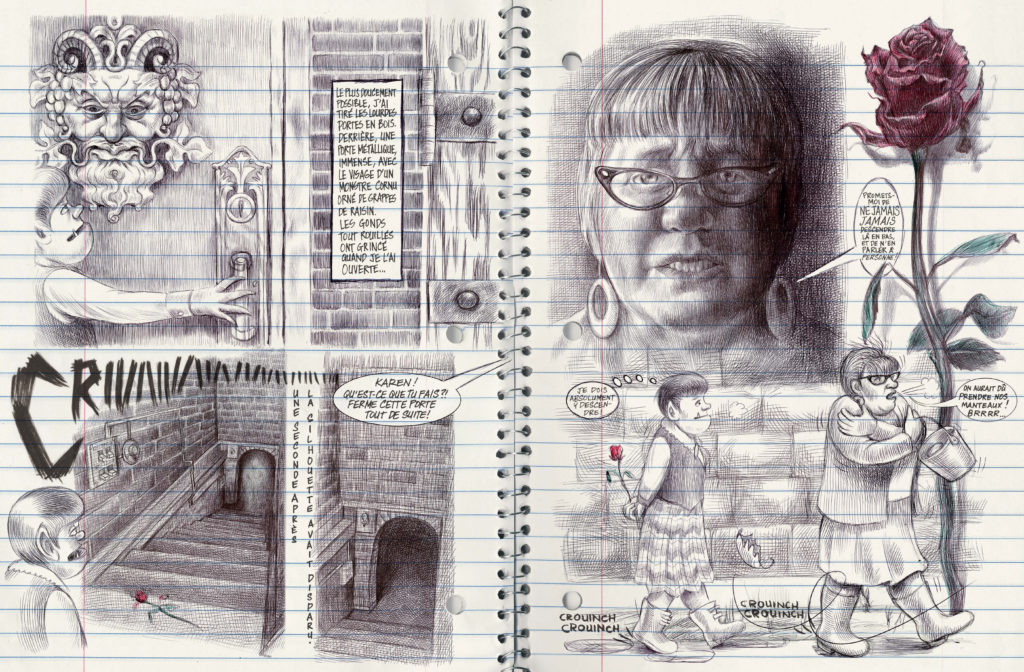

Manon : Pourquoi avez-vous choisi de réaliser ce travail titanesque au stylo bille ? Et avez-vous une idée du nombre de stylos utilisés dans le processus ?

Emil : Honnêtement, je pense que c’était une idée stupide. En tout cas, c’est ce que j’ai commencé à penser en arrivant à la moitié du travail. Chaque page prenait un temps infini à réaliser, et j’avais déjà utilisé presque mille stylos Bic.

Le fait est que, des stylos et un carnet, c’est tout ce que j’avais quand j’étais enfant. Au début, nous n’avions pas grand-chose, et quand j’ai commencé à aller à l’école, on m’a offert ce précieux carnet et un paquet de merveilleux stylos ; ils ont été ma bouée de sauvetage. Avec, je pouvais créer le monde dans lequel je voulais vivre, et il était bien différent du monde dans lequel j’évoluais.

… et oui, effectivement, dans le vaste cimetière des stylos Bic, Moi, ce que j’aime, c’est les monstres est à l’origine de DIZAINES DE MILLIERS de charmants cadavres desséchés !

© Monsieur Toussaint Louverture & Emil Ferris

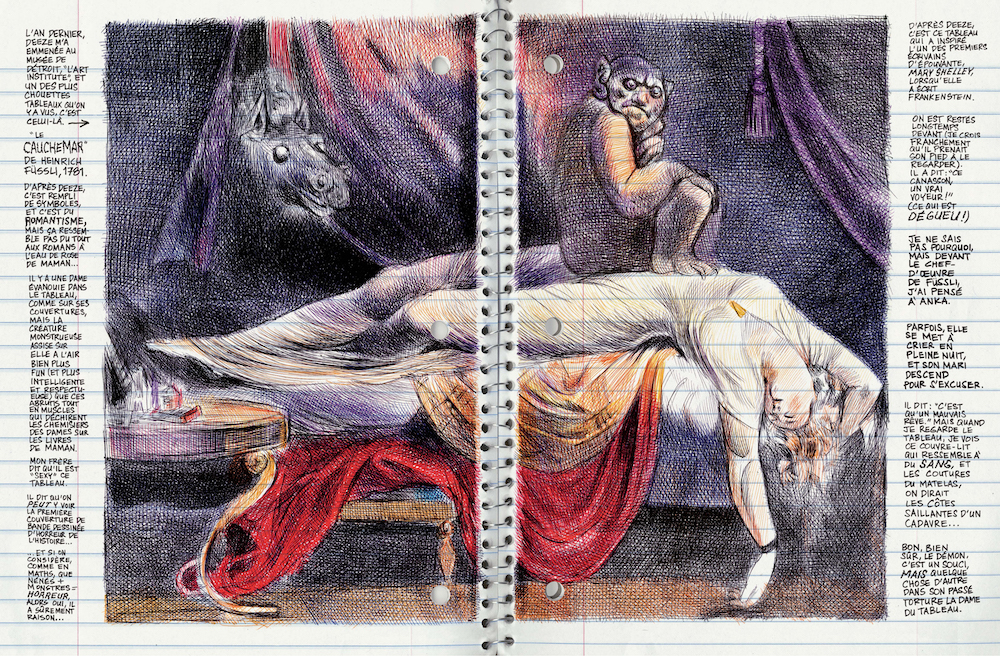

Manon : Êtes-vous, comme Karen et son frère, une amoureuse de l’art ? Aimez-vous aller au musée ? Les reproductions de tableaux dans votre livre sont époustouflantes !

Emil : Absolument, complètement. J’adore les musées. Pour moi, ils représentent le meilleur de ce que nous sommes.

© Monsieur Toussaint Louverture & Emil Ferris

Manon : Je suis une personne très sensible et empathique, et j’ai été profondément émue par la personnalité de Karen, et particulièrement par la façon dont elle parvient à sentir les émotions des personnes qui l’entourent. Karen était-elle en vous avant même l’écriture de Moi, ce que j’aime, c’est les monstres ? Était-ce évident pour vous que l’histoire devait être menée par une enfant ?

Emil : L’enfance parle à tout le monde. Au moins une chose que l’on a encore en commun, c’est que nous avons tous et toutes été des enfants (certain·es le sont encore).

J’ai passé mon enfance dans le quartier de Uptown Chicago[2], un endroit magnifique mais où la violence et la mort sont omniprésentes. Si j’avais mis dans le livre toutes les morts auxquelles j’ai vraiment assisté, il y en aurait eu beaucoup trop. J’avais déjà vu un grand nombre de cadavres avant même d’avoir 6 ans. L’un d’eux était un suicide, et j’ai découvert son corps en rentrant de l’école. Un autre était un enfant qui avait une déficience mentale et qui était tombé d’une tour dans notre aire de jeu. Un autre encore était celui d’un ami, renversé par une voiture. Et il y en a eu bien d’autres autour de moi.

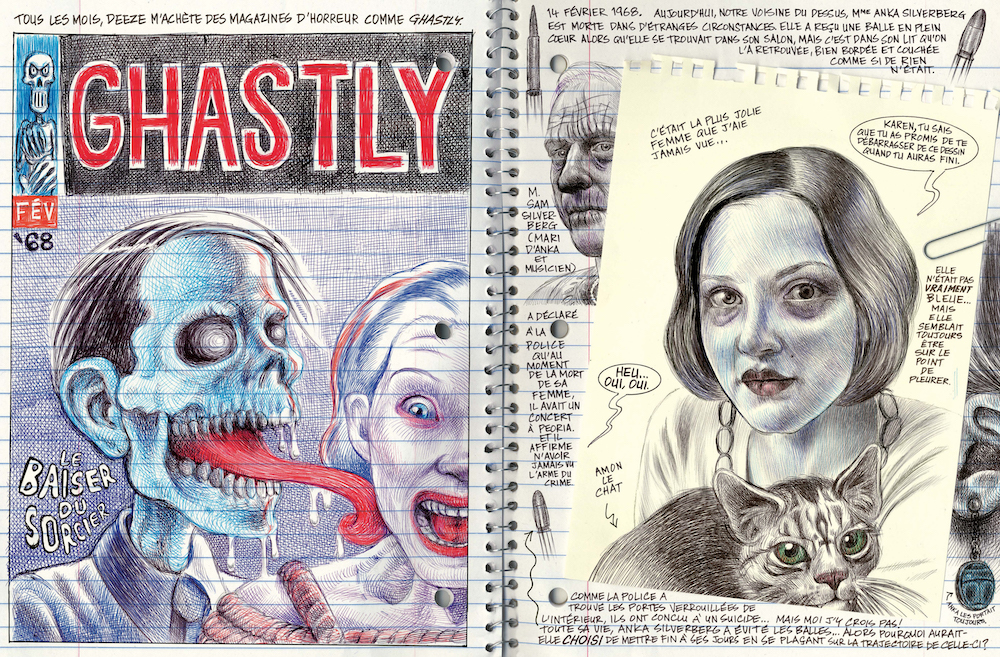

Pour celles et ceux d’entre nous qui ont grandi là-bas, la mort faisait partie du quotidien. Elle n’avait rien d’abstrait. Les enfants sont formidables parce que, la plupart du temps, leur instinct de survie est tellement fort qu’ils trouvent toujours un moyen pour faire face, même aux pires événements.

Je suppose que pour moi, les histoires d’horreur étaient un refuge inespéré, parce qu’on y présente la mort d’une manière choquante, mais avec une recette et un emballage qui font qu’on y est préparé·e·s. Vous pouviez gérer la peur, parce qu’elle arrivait en suivant une structure très maîtrisée, et donc rassurante et compréhensible.

© Monsieur Toussaint Louverture & Emil Ferris

Malheureusement, dans la « vraie » vie, je ne suis pas la seule personne à avoir vécu des choses aussi sombres. Je pense aux enfants de ma propre ville qui font l’expérience chaque semaine, si ce n’est chaque jour, de la violence hors de contrôle causée par les armes à feu. Je pense aux enfants immigrés aux États-Unis qui ont été séparés de leurs parents, et je pense aux parents qui pleurent le vol inhumain de leurs enfants par le gouvernement américain. Je pense aux gens dans les camps, partout dans le monde, dont les villes et villages ont été détruits. Je pense à toutes celles et ceux qui ont survécu à la terreur (j’en connais certain·e·s) et qui vivent maintenant avec la douleur d’avoir vu leur monde renversé en un instant.

Donc j’ai créé ce livre à travers le prisme de certains éléments de mon enfance. Je voulais qu’il parle de quelque chose de plus fort que la survie. Je voulais qu’il parle de l’immense travail que cela demande de reprendre possession de son cœur après avoir vécu ici, sur cette planète parfois très sombre, qui semble nous avoir blessé·e de manière irrémédiable.

Mais ce n’est jamais irrémédiable.

Manon : Ce dont Karen a le plus peur, ce n’est pas d’être transformée en monstre (elle en rêve !), mais de devenir une adulte, et particulièrement d’être aussi “grossière, ennuyeuse, nulle et stupide” que les adultes. Si je ne me trompe pas, vous êtes vous-même une adulte, mais vous semblez n’être ni ennuyeuse, ni nulle (peut-être êtes-vous un monstre !). Comment faites-vous pour, en tant qu’adulte, garder et cultiver votre enfant intérieur et votre imagination ?

Emil : Mon imagination est mon Super Pouvoir, ET C’EST AUSSI LE VÔTRE ! On cherche à brimer le pouvoir inégalé de notre humanité triomphante. On nous apprend à croire que nous sommes démuni·e·s, quand en vérité, nous sommes des merveilles de la création, capables de créer, d’invoquer des systèmes, des concepts, des histoires et des ambitions remarquables dans ce monde. Et tout cela a le pouvoir de nous lier et nous sauvera.

Tout ce dont nous disposons aujourd’hui, sur le plan matériel comme dans celui des histoires et des idées – tout ce que nous appelons « civilisation » – a vu le jour dans l’esprit d’un être humain. À peine imaginée, la création existe déjà. Nous sommes donc des Invocateur·rices. Nous sommes des Magicien·nes. Nous sommes des Sorcières. Nous sommes pure puissance.

Je pense que le travail de l’écrivain·e – du conteur, de la conteuse – est d’accompagner ce pouvoir extraordinaire vers l’âge adulte.

Nous avons un dicton aux États-Unis (peut-être avez-vous le même) : « Ne jugez pas quelqu’un à moins d’avoir fait un kilomètre dans ses chaussures. » Je veux pousser les lecteur·rices à choisir l’empathie et la compréhension, vis-à-vis des autres et d’eux-mêmes, d’elles-mêmes, parce que, contrairement à une éducation tournée vers la destruction, la fiction peut nourrir une forme bienveillante et créatrice de ce pouvoir.

Je veux que mes lecteur·rices se mettent dans les chaussures de Karen. Je veux leur tenir la main lorsqu’ils et elles font leurs lacets et se lancent dans cet étrange kilomètre, parce qu’ainsi nous pouvons nous rapprocher en tant que créatures unies sur une même planète.

Manon : Missives est un site qui met en avant les femmes dans la culture, et particulièrement dans la littérature. Quelles sont les femmes qui vous inspirent au quotidien, à la fois dans votre art, mais plus largement dans votre vie ?

Emil : Je pense souvent à mes deux grands-mères, qui ont été limitées dans leur vie, bien que de façon différente, à cause des contraintes de leur époque. Je les sens près de moi.

Il y a tellement de personnes qui m’inspirent parmi les vivantes et les mortes que la liste ferait plusieurs pages ; j’en oublierais forcément quelques-unes et je me sentirais mal après coup.

Je pense que nous n’avons pas encore rencontré les figures féminines les plus inspirantes. Elles viennent tout juste de prendre possession de leur pouvoir, elles viennent tout juste de se mettre au travail. Ce qu’elles vont créer, nous n’en rêvons même pas encore, et je me réjouis d’avance à l’idée de marcher dans les « chaussures » qu’elles vont invoquer.

Je remercie infiniment Emil Ferris pour sa disponibilité et la générosité de ses réponses.

Je remercie les éditions Monsieur Toussaint Louverture pour l’envoi des images présentes dans cet article.

« Ne laisse jamais la noirceur des autres faire tomber la nuit en toi. »

Monstrueusement vôtre,

Manon

[1] Moi ce que j’aime, c’est les monstres (Livre premier), Emil Ferris, traduit de l’anglais par Jean-Charles Khalifa, Monsieur Toussaint Louverture, 2018.

[2] Quartier situé dans le nord de Chicago.

Viscéralement littéraire, éditrice de formation, libraire de profession, Manon passe une grande partie de son temps entourée de livres. Mona Chollet a changé sa vie, même si elle ne le sait pas. À ses côtés, Virginie Despentes, Simone de Beauvoir, Manon Garcia et tant d’autres forment le bouclier qui l’aide, pas à pas, à faire reculer le patriarcat.