Ces longues semaines d’enfermement automnal ont été, pour moi, l’occasion de nombreuses découvertes littéraires : des trésors qui se cachaient dans ma PàL[1] depuis des mois, mais aussi des recommandations glanées tantôt en librairie, tantôt sur les réseaux sociaux. Parmi ces découvertes, il y a eu une revue de poésie féministe que j’ai commandée à peine cinq minutes après avoir découvert son existence, tant la présentation et le graphisme m’ont marquée.

—

Sœurs est une revue associative fondée par Leïla Frat, et qui est aujourd’hui devenue un collectif. Le premier numéro, Poétesses !, est sorti en septembre 2020, et le deuxième numéro est disponible à la prévente (jusqu’au 10 décembre pour une livraison assurée avant Noël).

Le projet de Leïla est à la fois purement artistique et éminemment politique : mettre en avant vingt poétesses par numéro, tous les trois mois, réunies autour d’un thème, et faire ainsi sortir de l’invisibilisation dont elles ont toujours été victimes, les femmes qui ont écrit ou écrivent aujourd’hui de la poésie.

Dans le premier numéro, illustré par Marie Fré Dhal[2], vous découvrirez, ou retrouverez, des poétesses originaires de partout dans le monde : Afrique du Sud (Jenna Mervis, Bilkis Moola), Algérie (Anna Gréki), Angleterre (Margaret Cavendish), Brésil (Conceição Evaristo), Chine (Li Qingzhao), États-Unis (Julia Ward Howe, Sara Teasdale), France (Sandra Coutoux, Louise Ackermann, Feriel Chabli, Cathy Jurado), Haïti (Marie-Célie Agnant, Jeanie Bogart, Kettly Mars), Maroc (Narjisse Moumna), Pologne (Halina Poswiatowska), Russie (Marina Tsvétaïéva), Syrie (Maram al-Masri), Tunisie (Nicole Gdalia). Certaines poétesses n’avaient jamais été publiées en français avant la parution de Sœurs.

Les poèmes sont accompagnés de la biographie des poétesses qui les ont écrits, leur permettant ainsi de sortir du néant où elles avaient été maintenues par un milieu littéraire masculin et étouffant.

Ce premier numéro est un manifeste qui pose une définition du mot poétesse, encore absente des dictionnaires : « Nom féminin, écrivaine qui se consacre à la poésie, qui compose des poèmes. », et qui en propose d’autres, plus subjectives et artistiques, à travers les poèmes choisis et présentés.

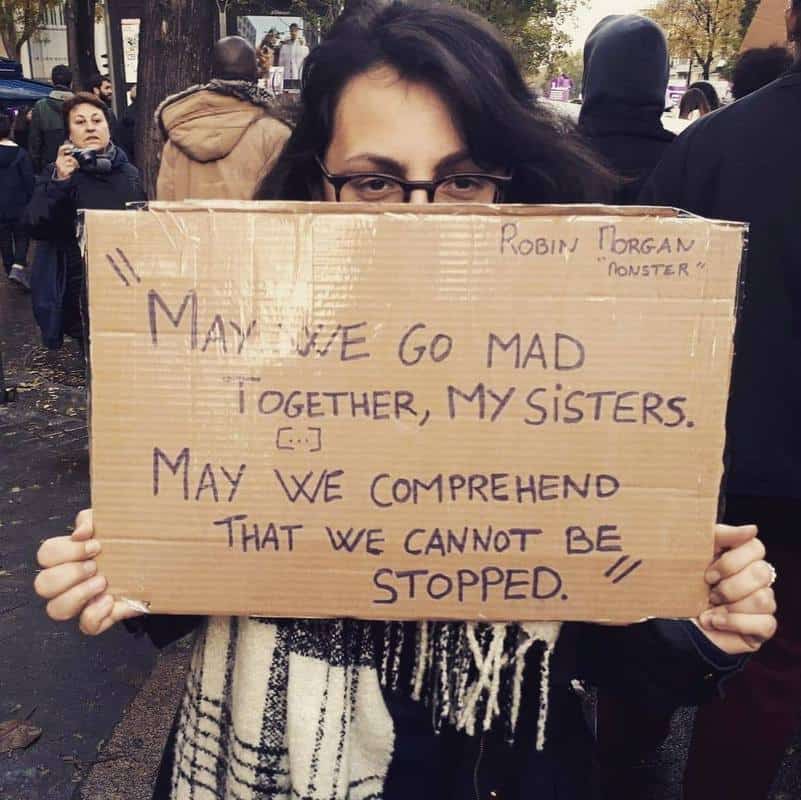

Je ne suis pas une grande lectrice de poésie, mais j’ai été transportée et émue par les poèmes de ce premier numéro : la « Balafre » de Marie-Célie Agnant, qui réinvente le monde par ses vers (« Sur les rides du monde / pour conjurer l’oubli / je veux écrire / un long poème ») ; la fantaisie créatrice de Margaret Cavendish (« Je voudrais de langage ma fantaisie revêtir ») ; le plaidoyer pour la lenteur, le calme et la contemplation de Conceição Evaristo (« Quand mes yeux / se perdent dans le vague, / s’il te plaît / n’attire pas leur attention. ») ; la métaphore de la vie comme un poème qui se déroule de Bilkis Moola (« Si tu étais un poème, / Qu’offrirais-tu de beauté et de grâce ? ») ; l’insoumission lyrique de Kettly Mars (« La poésie est la seule arme de construction massive »)… Parmi ces vingt textes, vous trouverez assurément des mots qui résonneront avec vos propres ressentis.

Le deuxième numéro, qui sera disponible à la mi-décembre et illustré par Slava Tchakaloff[3], aura pour titre « Douces ? ». Il questionnera et résistera, par la poésie, à cette injonction essentialiste à la douceur qui pèse sur les femmes. J’ai pu le feuilleter avant sa sortie et, sans vous dévoiler son contenu, voici quelques mots qui me sont restés en tête après la lecture : puissance, violence, désir, colère, jouissance, rage, flamboyance, beauté. Un numéro émancipateur, libérateur et réjouissant, qui contient à nouveau des textes complètement inédits.

J’ai eu la chance de rencontrer Leïla et d’échanger avec elle autour de la revue, du féminisme et des combats qui lui tiennent à cœur, et elle a accepté de répondre à quelques questions pour Missives. Je l’en remercie chaleureusement !

Manon : Tu as dû répondre un certain nombre de fois à cette question, mais peux-tu expliquer aux lecteurs et lectrices de Missives d’où t’es venue l’idée de créer cette revue ?

Leïla : Je crois que je suis féministe depuis toujours ; j’ai bénéficié, grâce à ma mère, d’une éducation très émancipatrice. J’ai été aussi très jeune passionnée par la lecture. J’ai découvert la poésie principalement à l’école et j’ai immédiatement adoré ça. Étonnamment, je n’ai pas été choquée tout de suite par l’énorme fossé qu’il y avait entre ce que je lisais, le profil des auteurs que je lisais, et ce que j’étais moi. On m’avait dit que ce qui était écrit avait une portée universelle et j’ai gobé ça tout cru.

C’est la lecture d’Aimé Césaire qui m’a d’abord fait questionner cette prétendue universalité. Je suis Française d’origine tunisienne, mon frère est métis antillais, ça m’a donc complètement retournée. J’y ai trouvé des thématiques, mais aussi un style, des rythmes, qui résonnaient avec la radicalité qui m’animait et que j’avais plutôt l’habitude d’aller rechercher dans des essais théoriques. J’ai aussi commencé à penser que la radicalité ne résidait pas seulement dans quoi lire mais dans qui lire ?

Ma première prise de conscience sur la littérature n’a donc bizarrement pas été féministe. Mes lectures sont restées longtemps majoritairement des œuvres écrites par des hommes, notamment parce que je suis restée impressionnée par l’aura des « grandes œuvres » qu’on connait toutes et tous et qui sont presque exclusivement masculines. Le lien entre mes lectures et mon engagement féministe s’est fait tardivement. Un jour, j’ai soudainement pris conscience de ce que signifiaient tous ces noms d’hommes dans ma bibliothèque. Les difficultés que j’ai rencontrées ensuite, pour réellement accéder à des lectures féminines, de poésie notamment, m’ont rendue folle de rage… et m’ont donné envie de participer à changer ça.

Manon : Comment as-tu fait pour trouver et pour sélectionner les poèmes ? J’imagine cela comme un vrai travail d’architecte quand on sait le peu de références existant à la fois dans les rayons poésie des librairies et dans les revues.

Leïla : Honnêtement… Beaucoup par hasard. Mon amour de la littérature est un amour curieux, pas un amour d’experte. J’ai commencé par repérer des autrices françaises publiées ou celles étrangères déjà traduites, qui étaient dans le domaine public (je gardais en tête les coûts liés à la publication d’une revue…), et j’ai vite été frustrée. C’est là qu’a commencé un travail de recherche, qui m’a donné la sensation d’être une détective ou une archéologue — c’était assez excitant. En fouillant sur Internet, j’ai pu trouver des textes non édités, ou bien non traduits. J’ai aussi cherché sur des sites et des blogs soit de poésie, soit féministes, sur lesquels je pouvais tomber sur le nom d’une autrice inconnue pour m’orienter dans mes recherches. La sélection pour un numéro c’est surtout la lecture et la relecture d’œuvres publiées et beaucoup de temps passé sur Internet. C’est se laisser porter d’une page à l’autre, d’un onglet à l’autre, au gré des découvertes et ensuite mettre tout ça en cohérence.

C’est aussi une boîte mail pleine de propositions de poétesses contemporaines dans lesquelles on peut piocher.

Pour le premier numéro, j’étais seule pour construire la sélection de poèmes (en réalité, on n’est jamais vraiment seule dans un projet comme celui-là, de nombreuses amies m’ont donné des conseils, fait des suggestions, aidée à faire le tri ou à trancher face à un choix difficile). Aujourd’hui, mon projet individuel est devenu un projet collectif, et c’est une force incroyable. Les autres bénévoles n’ont pas tout à fait les mêmes lectures ou les mêmes passions que moi, on va donc avoir accès à de plus en plus de poétesses différentes. C’est ce que je trouve passionnant dans l’animation de cette revue : tellement d’autrices sont inconnues que vouloir les faire découvrir à des lectrices et des lecteurs, c’est forcément ne rien savoir – ou ne pas en savoir assez – et faire encore et toujours de nouvelles découvertes !

Manon : Tu as dit qu’aujourd’hui la revue était gérée par un collectif. Combien êtes-vous à travailler sur les prochains numéros, et comment vous organisez-vous ?

Leïla : J’avais en effet fait le pari de me lancer seule tout en espérant que d’autres auraient envie de me rejoindre – et ça s’est fait petit à petit. Pour la préparation du numéro 3, nous sommes six pour le moment à constituer une sorte de comité de rédaction. C’est sans compter sur l’aide d’Anaïs Marchais, qui a réalisé la conception graphique de la revue, et répond toujours lorsque j’ai besoin d’un conseil, et celles des traductrices qui se joignent à nous pour nous aider à publier des textes inédits que nous ne sommes pas capables de traduire nous-mêmes – pour les deux premiers numéros, on a pu compter sur la participation de Narjisse Moumna et Sofia Farhat Karampali.

Pour ce qui est de l’organisation, nous n’avons pas de règles pré-établies. Chacune cherche des poèmes qui correspondent au thème choisi et les propose sur un document commun. On se parle régulièrement pour échanger des idées et on fait des réunions en visioconférence (confinement oblige… mais pas que : les bénévoles sont à Paris, Lille, Dijon, Lisbonne et Londres !). L’idée est de fonctionner sans pression, avec beaucoup de lenteur dans le processus, et en permettant que chacune s’investisse quand elle le souhaite, de la manière qui lui convient. C’est important pour moi de ne pas reproduire un fonctionnement qui ressemble à celui du travail. Le choix d’un modèle associatif n’est pas un choix par défaut mais un choix politique : celui de s’extraire des logiques de travail, de rentabilité, de productivité. Ceci était dit, c’est plus facile à dire qu’à faire ! Il faut à la fois être organisées pour ne pas être submergées, tout en ayant une organisation qui ne devienne pas un cadre inutilement lourd et pesant. Pour l’instant, on improvise, et j’ai confiance dans le fait que les choses se mettent en place progressivement selon les envies de celles qui sont impliquées.

Manon : La non-mixité est un parti pris politique assumé dans le contenu de la revue, mais il est aussi effectif, pour le moment, dans votre équipe. Cette non-mixité est souvent critiquée (communautarisme, excluant, trop radical, bla bla bla…), alors qu’une autre forme de non-mixité, celle des hommes blancs, est à la base de toute notre société capitaliste. Quelle place prend cette non-mixité dans ton cheminement politique et militant ?

Leïla : J’ai milité dans pas mal de structures différentes et j’ai défendu l’animation d’espaces de non-mixité dans chacune d’entre elles. J’ai toujours pensé que la non-mixité était essentielle et utile. Créer un moment ou un lieu sécurisant, c’est la condition pour que les personnes qui subissent une oppression puissent s’en émanciper, déjà en arrêtant de nier l’aspect émotionnel d’un engagement. Le combat politique n’est pas seulement un combat théorique, il est le résultat d’un processus né du ressenti d’une domination, d’une violence, et qu’on intellectualise ensuite pour provoquer une prise de conscience et une action transformatrice. Un espace de non-mixité, c’est justement permettre ça.

Au fur et à mesure de mon parcours militant mais aussi personnel, la non-mixité est devenue de plus en plus importante pour moi. J’ai vécu l’amère expérience de voir des hommes qui se disaient alliés faire soudain preuve d’une grande solidarité avec des agresseurs par exemple. J’en ai aussi eu marre de devoir toujours me battre pour un temps de parole égalitaire, contre le mansplaining[4], etc. J’ai par ailleurs, comme beaucoup de femmes, été victime de violences sexistes et je me sens plus sereine et en sécurité dans un collectif de femmes. Créer un collectif non-mixte était donc naturel pour moi, aussi parce que je voulais permettre à d’autres femmes de participer à quelque chose avec cette sérénité-là.

Manon : Lors d’un live Instagram avec l’écrivaine Melie Nasr (Re-Contes, autoédition[5]), tu as parlé de ton rapport à la colère et de son importance dans ton processus créatif. Peux-tu développer cela pour nous ?

Leïla : Je suis souvent en colère, comme je pense beaucoup d’entre nous. Être en colère face à la violence, aux inégalités, à l’injustice me semble être plutôt une réaction saine. La colère n’est pas en elle-même importante dans mon processus créatif, elle est juste présente et je ne cherche pas à la minimiser. Comme je l’ai dit plus haut, je ne pense pas qu’il faille effacer les émotions de notre militantisme. L’empathie, la douleur et la colère sont les premiers mouvements vers un acte de transformation. La question, c’est comment on fait de ces émotions un terreau pour une révolte. C’est là que la colère devient un moteur au moment de créer quelque chose, de lancer un projet. Elle devient surtout essentielle lorsqu’on constate qu’elle est partagée et légitime : on comprend alors qu’elle est le symptôme des oppressions, des dominations ; on va alors se mettre à les combattre collectivement.

Manon : Et lorsque la colère est très forte, que fais-tu pour éviter le burn out militant ?

Leïla : Franchement, je n’en sais rien. Être submergée face aux conséquences qu’ont les inégalités, à l’ampleur de ce qui devrait changer et de la difficulté à renverser un système oppressif, c’est le lot de tout·es les militant·es. Ce qui cause beaucoup de burn-out militants c’est aussi de se retrouver face aux mêmes violences que celles que l’on combat dans nos collectifs militants, dans notre entourage. Personnellement, j’ai eu à faire le tri dans la douleur et depuis j’apprends à me protéger. C’est pour ça que le nom de Sœurs m’est venu naturellement lorsque j’ai eu l’idée de cette revue. La sororité n’est pas un acquis, loin de là, mais il est un processus qui peut permettre de créer des espaces protecteurs justement. Ces espaces peuvent être des lieux d’égalité, de solidarité, mais aussi de joies ; il faut tout cela pour sortir victorieuses dans le difficile combat que l’on mène.

Manon : Enfin, quelles sont les femmes qui t’inspirent au quotidien ?

Leïla : Ma mère ! J’ai clairement reçu une éducation féministe, pourtant nous n’utilisions pas vraiment ce mot. D’une part, parce que ma mère a je crois toujours quasiment instinctivement rejeté toutes formes d’inégalités – elles sont pour elle presque inconcevables. Elle rejetait aussi toutes restrictions à ses aspirations, il était hors de question pour elle d’entendre que quelque chose lui était inacessible parce qu’elle était une femme. D’autre part, parce qu’elle m’a elevée seule et qu’elle m’a permis de constater qu’en effet, une femme pouvait tout faire. J’ai toujours perçu ma mère comme une héroïne du quotidien : j’avais l’impression qu’elle savait tout faire et qu’elle était capable de tout. Et je me rends compte aujourd’hui qu’avoir cette sensation-là m’a permis de penser que moi aussi, je pouvais tout – en tout cas, que me l’interdire ou m’en empêcher était quelque chose d’inadmissible. Ce qui est marrant, c’est que je ne pense pas que ma mère m’a consciemment donné une éducation non-genrée, elle a juste cherché à me rendre heureuse ; pour elle, ça voulait dire être libre. Elle a tout fait pour aiguiser ma curiosité, mon empathie et mon esprit critique, et elle m’a transmis sa combativité.

Merci Leïla pour la générosité de tes réponses, et longue vie à Soeurs !

Pour plus d’informations et pour les commandes, rendez-vous ici : www.revuesoeurs.fr

« Quand ton poème atteindra sa fin,

Pour épitaphe, on pourra lire –

Ici demeure celle qui vécut comme un poème,

Une vie que l’âme a rendue immortelle. »

Bilkis Moola

« Si tu étais un poème », traduction inédite de Leïla Frat.

[1] La fameuse « Pile à Lire », qui n’en finit pas de s’élever.

[2] Pour trouver son travail : https://www.instagram.com/mariefredhal/?hl=fr ou https://www.etsy.com/shop/mariefredhal/

[3] Pour trouver son travail : https://slavabananablog.tumblr.com/

[4] Situation où un homme prend la parole pour expliquer à une femme ce qu’elle sait déjà, ou dont elle est même experte.

[5] Pour plus d’informations sur ce projet : https://www.melieboltznasr.com/re-contes

Viscéralement littéraire, éditrice de formation, libraire de profession, Manon passe une grande partie de son temps entourée de livres. Mona Chollet a changé sa vie, même si elle ne le sait pas. À ses côtés, Virginie Despentes, Simone de Beauvoir, Manon Garcia et tant d’autres forment le bouclier qui l’aide, pas à pas, à faire reculer le patriarcat.