« Longtemps l’histoire produite, publiée et enseignée a été une histoire produite par des hommes, à partir de sources écrites par des hommes, et qui faisait le récit de l’histoire des hommes. Une histoire qui laissait croire que l’on parlait de l’espèce humaine (hommes et femmes) mais qui, en y regardant de plus près, ne parlait que de la moitié de l’humanité – la moitié masculine. On parlait des hommes (forcément grands), des foules dans lesquelles on ne voyait que des hommes, des ouvriers, sans parler des ouvrières… »

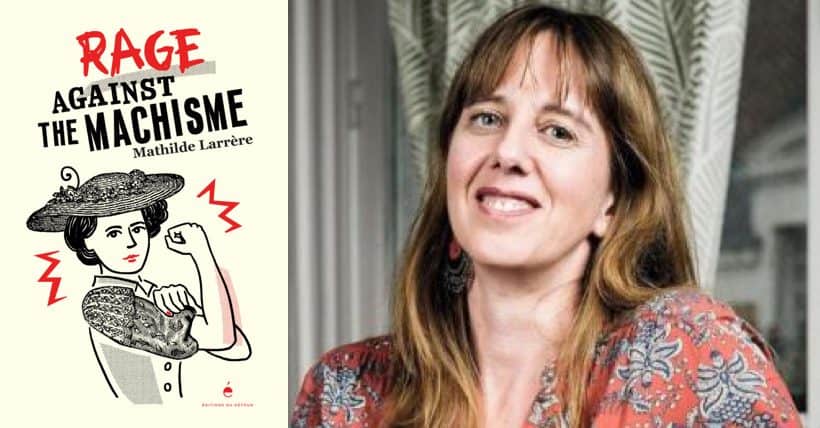

Mathilde Larrère nous emporte dans une histoire des luttes des femmes en France, de la Révolution française à la vague #MeToo et comme « le féminisme ne peut se raconter au singulier », elle met en valeur tous les combats, ceux restés dans l’ombre, ceux pour lesquels un féminisme souvent blanc, bourgeois et hétérosexuel ne laisse pas de place. Ce sont les luttes des femmes racisées, des femmes des classes populaires et des lesbiennes qui « ont considérablement apporté aux luttes féministes françaises ». Par ailleurs, en rappelant que les luttes d’aujourd’hui sont liées à celles d’hier, l’autrice nous fait de suite comprendre que contrairement à ce que souvent les médias contemporains tentent d’expliquer voire d’instrumentaliser, il n’y a pas de nouvelles lubies féministes. Ainsi, on peut dire par exemple qu’un article de Hubertine Auclert de 1898 qui réclame avec force la féminisation de la langue est aujourd’hui l’équivalent d’une tribune de juillet 2019 de la linguiste Eliane Vienot et du juriste Benjamin Moron-Puech.

© Fred Sochard

L’Histoire des femmes est une histoire de l’invisibilisation de celles-ci, il y a peu de sources car les hommes tenant souvent les rênes du pouvoir ne laissent pas de place dans les écrits à celles qui pourtant sont présentes au quotidien, agissent, soutiennent, mènent des actions ou survivent. Mathilde Larrère explique que ce n’est qu’à partir des années 70, que des professeures d’histoire à l’université comme Michelle Perrot, s’emparent du sujet de la place des femmes dans l’histoire. Cela inspire des chercheuses et progressivement tous ces écrits et colloques inédits glissent vers d’autres sujets, d’autres thématiques. On parle d’études de genre, d’analyses intersectionnelles qui en France ont « mis beaucoup de temps à s’imposer, parce qu’il y a eu une résistance idéologique ». Le livre fait d’ailleurs clairement apparaître cette constante, ce réflexe réactionnaire de la société française sur les sujets relatifs au féminisme mais pas seulement. On pourrait aussi parler du rapport de celle-ci au racisme mais ce n’est pas le sujet ici.

Il y a eu beaucoup d’espoirs et finalement beaucoup de désillusions. « Faire l’histoire des femmes sous la Révolution française permet de comprendre comment la démocratie représentative est née en excluant les femmes. » Le droit de vote leur passe sous le nez. Plus tard, le coup de massue avec le Code civil de 1804 qui va même jusqu’à enlever des droits durement acquis pendant la Révolution comme l’égalité des sexes face au divorce. Lors des Révolutions de 1830, 1848 et 1870, les revendications résonnent de nouveau, ce sont des moments clés où les femmes décident de se faire entendre. Elles profitent de ces soulèvements pour crier leur dépit de ne pas être considérées comme les égales des hommes. Elles sont partout. Dans la rue, aux barricades (Louise Michel), dans les associations, dans les journaux, elles créent des clubs non-mixtes. Cependant, « voilà le temps des déceptions… Car si les femmes se sont faites entendre, non seulement on ne les a pas écoutées, mais bientôt on les fait taire. » On peut parler de répression à travers des jugements très durs (après la Commune) et des interdictions (droit d’association, droit de pétition). La vindicte contre-révolutionnaire est sans pitié.

Même si finalement les femmes finissent par obtenir le droit de vote (et l’éligibilité) le 21 avril 1944, l’autrice met en avant le fait que finalement jusqu’à cette date, qui reste très importante dans l’histoire des femmes et du féminisme, cela a été très difficile de se faire entendre, il y a eu tant de bâtons dans les roues alors que les femmes ont manifesté, se sont organisées jusqu’à refuser le recensement et renverser des urnes lors des élections. « Une des raisons qui ont poussé les députés à accepter le vote des femmes est bien la conviction que celui-ci serait conservateur et limiterait les succès électoraux du communisme. » C’est quand même rageant de se dire que ce droit n’a même pas été donné par considération envers celles qui pendant des années ont lutté pour obtenir celui-ci. On a même l’impression de recevoir une petite tape sur la tête pour nous calmer avec « un allez c’est bon maintenant vous allez enfin vous taire et retourner à la cuisine ».

Il faut aussi souligner tout ce que présente et développe, toujours avec beaucoup d’humour (l’une des forces des féministes), Mathilde Larrère, autour des revendications sur l’instruction des filles mais aussi sur le travail des femmes car ces dernières ont toujours travaillé. D’ailleurs, « pour les féministes, le travail est un droit, une source d’indépendance et de dignité. » C’est une autre facette de l’invisibilisation des femmes. Les combats menés par les ouvrières ont été totalement engloutis dans les tréfonds de l’histoire. Elles ont pourtant beaucoup contribué, en participant à des grèves (exemple de Joséphine Pencalet), à l’obtention de meilleures conditions de travail, de meilleures rémunérations mais aussi d’un congé maternité (assez limité tout de même dans un premier temps). Les syndicats avaient une mentalité très traditionaliste sur toutes ces demandes et par conséquent obtenir des droits supplémentaires ne fut pas une partie de plaisir pour les ouvrières.

© Fred Sochard

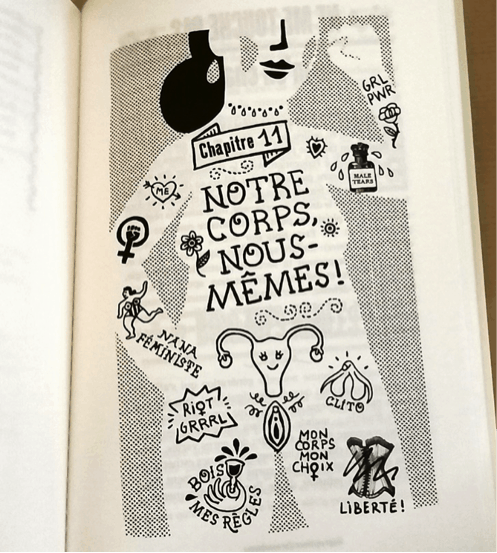

Après la seconde guerre mondiale, on aurait pu penser ou croire qu’il deviendrait plus facile pour les femmes d’avancer dans leur émancipation mais c’était sans compter de nouveau sur les forces réactionnaires de la France. Mathilde Larrère précise, et c’est important, que le droit de vote n’a pas été octroyé aux femmes des pays colonisés et que « le féminisme des femmes colonisées s’est construit à l’écart du féminisme de métropole, qui a été majoritairement sourd et aveugle à leurs revendications. » Ensuite, ce qui est le principal sujet des demandes des féministes après la guerre concerne la libre-disposition du corps, cela se traduit par des manifestations, des discours autour de la contraception et du droit à l’avortement mais là aussi l’autrice revient sur le fait que « le patriarcat d’État qui contrôle le corps des femmes n’est pas égal partout : il interdit aux femmes d’avorter en métropole et avorte de force dans les Dom-Tom. ». Il y a donc de multiples luttes à mener, sur différents terrains, sur divers sujets. L’autrice relate tous les événements importants de cette période et on sait que cela se termine par la légalisation de l’IVG médicalisée en 1974. C’est une nouvelle étape et ce n’est que le début d’une série de lois qui vont améliorer ce droit. Il va tout de même falloir attendre 2014 la loi Vallaud-Belkacem qui enfin permet un remboursement par la Sécurité sociale de l’avortement.

Sur le terrain des luttes autour de mon corps, mes choix, il y a beaucoup à faire. Le mouvement #MeToo est un moment crucial de l’histoire des luttes féministes. Il y aura toujours la possibilité de fermer les yeux sur les violences faites aux femmes, ne soyons pas naïf·ve·s, mais ce mouvement a permis à des invisibles de s’exprimer. Il faut quand même revenir un peu en arrière et l’autrice détaille justement comment progressivement dans notre société on a par exemple pris conscience qu’il fallait peut-être travailler sur la façon dont celle-ci culpabilise les victimes et déresponsabilise les agresseurs. La définition du viol a mis du temps à être juridiquement bien cernée (pas avant 1980) et si on rajoute à cela tout ce qui tourne autour de la culture du viol qui « sert à inculquer la peur aux femmes, limiter leur marge d’action (sortir, voyager), leur liberté » ainsi que la prise de conscience du viol conjugal (admis par la Cour de cassation en 1992 mais ne rentrant dans la loi qu’en 2006), on voit bien qu’il a fallu une fois de plus travailler les consciences et continuer sans cesse de lutter sur tous les terrains. Mathilde Larrère illustre cette lutte en parlant du procès des calanques, à Aix-en-Provence, les 2 et 3 mai 1978. Sans dévoiler tous les détails que vous découvrirez en lisant le livre, deux jeunes femmes violées vont engager Gisèle Halimi pour défendre leur dossier et ce procès va bousculer les esprits et être très difficile pour les victimes qui seront insultées et menacées.

Le combat contre la culture du viol ainsi que celui pour une meilleure prise en compte de la parole des femmes victimes de violences continue, et je suis revenue un peu, précédemment, sur #MeToo dont parle l’autrice. Aujourd’hui, d’autres thématiques sont abordées. On revendique une diversité des corps et donc un refus des injonctions qui pourrissent le quotidien des femmes, on brise des tabous avec la volonté de changer la perception que notre société a des menstruations et les femmes souhaitent une vraie éducation sexuelle, « la libération du corps des femmes passe par une réappropriation des savoirs », une éducation qui ose parler du clitoris et le montrer, qui ose remettre en question les pratiques sexuelles. « Les mots qui désignent les organes génitaux féminins, longtemps tus, considérés comme sales, vulgaires, sont désormais assumés. »

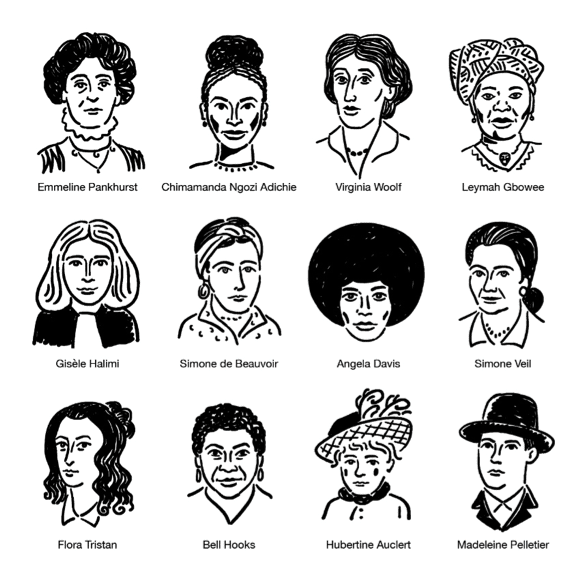

Mathilde Larrère réussit grâce à un ouvrage abordable, très vivant, joliment illustré par Fred Sochard et avec quelques notes d’humour qui permettent de souligner l’absurdité de tout ce qui a été imposé aux femmes depuis tant d’années, à retracer avec passion toutes ces luttes indispensables et souvent oubliées, à mettre en avant toutes ces femmes restées inconnues, dont on ne garde en mémoire que quelques noms alors qu’elles sont nombreuses à s’être levées et comme elle le précise dans son introduction et le démontre au fil des pages, on ne peut pas uniquement retenir que les trois vagues féministes (droit de vote, droit à l’avortement, réappropriation du corps féminin) car on a tendance « à associer une vague à une lutte ». C’est donc oublier les combats « pour le travail, pour les droits des travailleuses […], les femmes racisées, les homosexuelles [qui] peinent aussi à trouver place dans le roman national féministe. »

L’autrice nous rappelle tout le temps que nous devons rester vigilantes. Rage against the machisme montre qu’à chaque fois que les femmes ont tenté de prendre leur place dans la société française elles ont dû insister et se battre. Il y a toujours une espèce de va et vient qui tend à reprendre ou contester des droits difficilement acquis alors il faut s’accrocher et peut-être faudra-t-il suivre les conseils de Madeleine Pelletier, première femme psychiatre : « Il est certain que casser un carreau n’est pas un argument ; mais si l’opinion, sourde aux arguments, n’est sensible qu’aux carreaux cassés, que faire ? Les casser, évidemment. »

Rage against the Machisme, de Mathilde Larrère, illustrations : Fred Sochard, éditions du Détour, 27 août 2020, 18,50 euros