Au téléphone ce jour-là, j’échange avec une personne qui aurait pu donner des cours sur le syndrome du stress post-traumatique. Marie Laguerre, étudiante en architecture à Paris, a dû se reprogrammer au plan psychique, suite à l’agression qu’elle a subie en septembre 2018. Pas la peine de la décrire, chacun·e la connaît pour l’avoir vue passer sur les réseaux sociaux. Une histoire « banale » comme le décrira avec mauvaise foi l’avocate de son agresseur, qui n’aura eu de cesse durant le procès, de vouloir éviter que l’on fasse de ce dernier un exemple, au nom du harcèlement de rue. Avec lui aujourd’hui, appliquons le principe de l’invisibilisation : pauvre type qu’il était, il doit le rester.

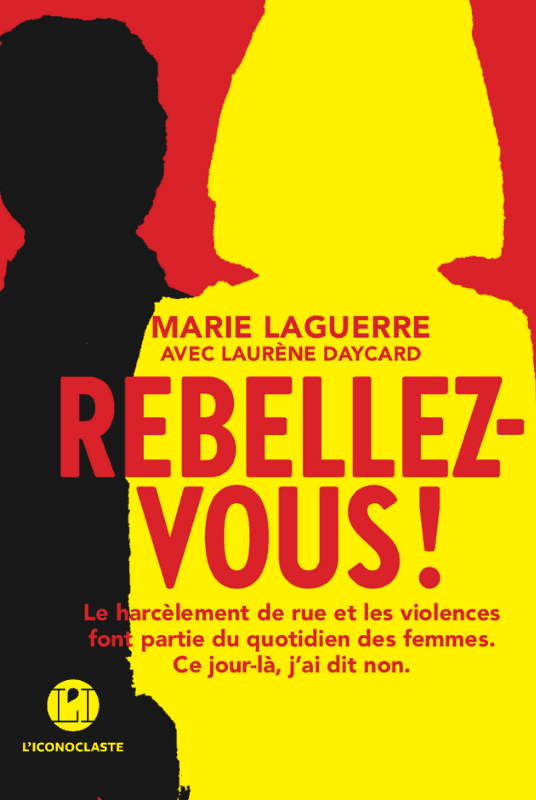

Parlons de Marie. Marie Laguerre, concernant laquelle aucun jeu de mot ne me vient, tant notre échange est sérieux, intéressant, constructif. Ce n’est pas pour elle-même qu’elle a accepté d’écrire (à quatre mains, avec Laurène Daycard) ce témoignage doublé d’un manifeste, sorti il y a un mois : Rebellez-vous. Elle l’a écrit pour que, justement, le harcèlement de rue ne soit plus un acte banal, quotidien, qui ne choque personne et dont tout le monde prend son parti, hommes agresseurs ou témoins, femmes victimes ou témoins. Dans tous les cas, le silence, une forme de résignation. Ce jour-là, qui n’était pas fait comme un autre, Marie Laguerre ne se résigne pas, elle répond, et est agressée. Après le dépôt de plainte, la médiatisation, vient le temps du victim-blaming. Une re-victimation ? Une survictimation en tout cas.

Aujourd’hui, en l’appelant, j’ai eu envie de savoir comment elle va, maintenant, et de me projeter, avec elle, dans le futur. La première violence, pour une personne qui a été victimée, c’est de la forcer à revivre sans cesse ce moment : elle n’a pas besoin de nous pour ça, merci. Marie Laguerre n’est pas qu’une victime, elle est avant tout une personne, une jeune femme, une étudiante et désormais une autrice.

C’est à celle-ci que j’avais envie de parler.

Marine Bruneau : Souvent, les livres-témoignages ont des titres qui concernent l’auteur·rice, or là, le titre « Rebellez-vous », semble tourné vers l’autre, est-ce vous qui l’avez choisi ?

Marie Laguerre : C’est en effet plutôt tourné comme une invitation. C’est une histoire personnelle, un témoignage, mais ce n’est pas une histoire unique que tout le monde allait découvrir. Mon histoire n’a rien d’exceptionnel dans le monde dans lequel on vit. Je voulais montrer que ce n’est pas individuel, le ramener à une dimension collective, partagée entre les femmes et donc politique. C’est clairement une invitation à ne pas se laisser faire et à réagir, chacune à notre niveau, plutôt que de seulement faire le constat d’une situation. Je voulais aussi donner de l’énergie et encourager les femmes.

MB : Ce livre montre qu’on est toutes dans le même bateau, en somme ?

ML : Oui, et c’est aussi dans ce constat que nous pouvons puiser notre force. Il se passe toujours quelque chose de très fort quand entre femmes on commence à se parler. On a toutes des histoires en commun, de sexisme ordinaire comme de violences plus graves. On se rend compte qu’on est plus seules quand on se parle, qu’on n’est pas fautives, mais que tout ça s’inscrit dans un système où toutes les violences sont liées et que nous sommes collectivement opprimées car nous sommes des femmes. Ça permet aussi de créer des choses plus positives, comme de la sororité !

MB : Pourquoi écrire un livre, et qu’est-ce que ça a produit chez vous ?

ML : Rapidement après la médiatisation de mon agression, on m’a contactée pour me proposer d’écrire. Mais l’impulsion initiale est la même que celle de mettre la vidéo sur les réseaux sociaux et de répondre aux médias : je ne voulais pas manquer une occasion de sensibiliser sur les violences subies par les filles et les femmes et d’apporter ma pierre à l’édifice du féminisme et de la parole des femmes. Je me suis dit que si ça pouvait aider ne serait-ce qu’une seule femme alors ce serait bien. Au moment où on m’a proposée d’écrire j’étais en plein stress post-traumatique et encore débordée par les demandes d’interviews, d’interventions… j’ai eu besoin d’être accompagnée dans cette démarche. Laurène Daycard et moi avons travaillé de façon très fluide, elle m’a aidée à prendre le recul nécessaire, accompagnée aussi de Charlotte Rotman, notre éditrice (aux éditions de l’Iconoclaste). Le livre est un moyen de pouvoir exprimer plus longuement mes idées qu’en interview par exemple, c’est aussi un objet qu’on peut s’approprier, se prêter, quelque chose de plus intime qui permet de créer un lien avec d’autres femmes.

MB : Êtes-vous engagée sur le plan associatif ?

ML : Je suis adhérente chez Osez le Féminisme et je suis aussi plusieurs autres mouvements. Mais je suis en études avec un emploi du temps déjà assez chargé, je ne peux donc pas être engagée quotidiennement par manque de temps.

MB : On entend que ce livre est le témoignage d’un moment, mais aussi un message à l’autre, les autres femmes. Auriez-vous envie de continuer à écrire ?

ML : C’était en effet la première fois que je découvrais vraiment ce mode d’expression qu’est l’écriture. Je pense être plus à l’aise à l’oral, mais je trouve finalement l’expression écrite très porteuse. Il y a d’autres sujets autour des femmes qui me touchent et dont j’aimerais parler, alors pourquoi pas continuer d’écrire oui.

MB : Le syndrome de stress post-traumatique est un processus fort qui laisse du répit parfois longtemps après le moment traumatique. Ce qui semble important aujourd’hui, c’est : comment vous allez, maintenant ?

ML : Pendant un an après l’agression j’étais en hypervigilance, j’avais peur de sortir et ça m’épuisait. Je ressentais une violence en moi les premiers mois aussi, avec une démarche presque agressive dans la rue. Dans le métro, je m’imaginais devenir violente à mon tour si un homme tentait de m’agresser. Cette violence, j’avais conscience qu’elle m’avait été inoculée mais qu’elle ne venait pas de moi à la base. Ça m’a d’ailleurs fait découvrir une autre facette des conséquences lorsqu’on subit des violences.

MB : Vous vivez toujours au même endroit donc vous êtes chaque jour confrontée à votre territoire de victimation si on peut dire, comment gérez-vous ça ?

ML : Pour différentes raisons je n’ai pas déménagé en effet, et ça reste compliqué. Ça a été très lourd à porter. J’ai adopté des stratégies d’évitement, en passant sur l’autre trottoir pour éviter l’endroit exact de l’agression, sinon j’avais des nausées. Je fais aussi en sorte d’occuper mon esprit, en regardant mon téléphone par exemple. De manière générale, être à Paris m’angoissait énormément et parfois je n’étais plus sûre de trouver la force d’y rester pour continuer mes études. Je voyage pourtant seule habituellement et je n’avais pas peur, mais depuis l’agression, je ne pouvais plus me sentir en sécurité dans l’espace public. Depuis cette agression j’ai eu besoin de temps. Je ne peux plus voir la vidéo. Je ne veux plus qu’on me la montre (notamment les journalistes), et je préfère éviter de raconter une énième fois ce qui s’est passé ce jour-là, car ça me fait revivre la violence. Depuis peu cependant je vais mieux, je me sens libre de circuler de nouveau et j’ai beaucoup moins peur dans l’espace public.

MB : Après ce moment de l’agression, il y a eu celui du harcèlement sur les réseaux sociaux. On a voulu vous faire taire, comme souvent avec les victimes. Comment vous gérez ça désormais ?

ML : Finalement, j’estime que le cyberharcèlement a été plus violent que l’agression physique. Encore aujourd’hui, ça reste difficile à gérer et j’évite par moment les réseaux sociaux notamment. La haine en ligne et celle dans la rue ont la même conséquence : faire disparaître les femmes des espaces publics, et même si je ne voulais pas céder, je me rends compte qu’aujourd’hui à cause de tous ces messages de haine, j’évite par moment les réseaux sociaux, voire je m’autocensure par peur de revivre la même chose. Lorsque j’ai dû relire des messages pour le dépôt de plainte, ça m’a physiquement rendu mal, jusqu’à déclencher parfois des crises d’angoisse. D’ailleurs, le fait de sortir un livre m’a fait remonter mes angoisses, de peur de revivre la même chose.

Plus j’apparaissais, plus j’existais, plus je donnais mon opinion et plus la haine montait. Je n’ai pas voulu rester passive, j’ai voulu faire quelque chose de mon histoire – pour moi et pour les autres –, et pour beaucoup trop d’hommes, c’était dérangeant de voir une femme ne pas rester dans une position de victime qui se tait, qui subit en silence (et d’ailleurs, c’est toujours quelque part sa faute si elle subit des violences pour eux). Lorsque vous décidez de prendre de la place, de ne pas baisser les yeux, que vous tenez vos positions, la haine s’intensifie, on veut vous faire taire. Quand j’ai voulu être active dans mon histoire et que j’ai voulu devenir utile, ça a dérangé. On m’a accusée de tout, de mentir, de chercher la célébrité, l’argent, de ne pas avoir l’air assez traumatisée à la télé, ou d’avoir l’air trop traumatisée… J’ai reçu des menaces, des monceaux de haine. Ça dérange énormément qu’une femme parle !

Marie Laguerre a raison, il se passe toujours quelque chose quand les femmes commencent à se parler. Souvent, ce que cela produit, c’est juste un peu plus de lumière et d’égalité. Ne lâchons rien !

Féministe engagée depuis l’adolescence, Marine a été travailleuse sociale durant plus de dix ans. Désormais formatrice indépendante, elle a créé un concept de rencontres apprenantes : les « Tiers-lieux pour penser l’égalité ». Addict aux livres, elle s’intéresse tout particulièrement à la question des rôle-modèles pour inspirer les femmes dans leur vie de tous les jours ainsi que pour oser plus dans leur vie professionnelle. Transmettre et penser, au travers de livres et d’échanges, sont pour elle la clé de la déconstruction, pierre par pierre, du patriarcat.