Libération de Paris, libération des femmes ? Après-guerre, le mythe de l’idéal féminin hérité du XIXe siècle est vivace, exacerbé par les ruines tenaces de la doctrine vichyste. Afin de rétablir l’ordre et la vertu, les filles sont placées sous le joug de deux puissances légales fondamentalement masculines : l’abusive « correction paternelle » et la partiale justice des mineurs, nouvellement créée. Avec comme point commun l’obsession pour la préservation de la moralité sexuelle des adolescentes. Les témoignages de ces dernières ainsi que les faits reprochés représentent autant de résistances populaires fondatrices des révolutions prochaines.

L’espace public urbain, lieu de perdition

Où errent ces « mauvaises filles », qui osent s’aventurer en-dehors de leur foyer ? À Paris, bien qu’elles n’en soient pas forcément originaires. Issues pour la plupart d’un milieu très modeste, elles sortent pour échapper à l’étroitesse d’un logement surpeuplé, souvent insalubre ; pour fuir la mort, particulièrement présente dans les familles à la suite des deux guerres mondiales ; pour esquiver les violences sexuelles domestiques que la justice ne veut entendre. Elles sont également attirées par les quartiers animés de la ville –Ménilmontant, Belleville, Saint-Germain-des-Prés –, ses cours, ses bals, ses dancings, ses cafés, ses bars, ses cinémas, ses fêtes foraines… Elles y rejoignent des amies, y rencontrent des garçons, vus comme encore plus dangereux lorsqu’ils sont « nord-africains ». Progressivement, elles se montrent comme partie intégrante de la jeune génération du Paris libéré et investissent la rue. Elles veulent simplement vivre et (se) découvrir, éveillées par l’espoir, illusoire, offert par le droit de vote. Les juges des enfants, uniquement des hommes, estiment cette « sociabilité du trottoir » comme responsable de comportements féminins inadaptés et donc source des « déviances » par rapport au modèle de la femme d’intérieur, qu’elles tiennent de leur mère. Leur parente, qui souvent travaille au détriment de ses activités maternelles et ménagères, de ses devoirs d’épouse, donne un exemple coupable. On naît alors « mauvaise » de mère en fille.

L’influence de l’imaginaire collectif et médical

En effet, les magistrats sont portés par des considérations passéistes, qui relèvent souvent des mythes et légendes. Via notamment l’analyse des statistiques du Tribunal de la Seine, Véronique Blanchard souligne combien les critères de la délinquance féminine diffèrent de ceux retenus pour la délinquance masculine. Proportionnellement, les jeunes filles semblent ainsi s’être davantage compromises dans des infractions liées aux mœurs… car les instances sont volontiers laxistes dans le cas d’affaires de viols par les hommes, tandis qu’elles sont sévères vis-à-vis de l’indécence féminine (délit d’outrage public à la pudeur), même lorsqu’elle ne fait pas de victimes ! L’agressivité sexuelle masculine est acceptée, car telle est sa nature. En matière de justice, il est alors fortement question de biologie.

Le docteur Heyeur écrit en 1964 : « Il y a dans la délinquance et la criminalité féminine un caractère affectif, sexuel, hormonal plus ou moins évident, mais constant, variable selon l’âge de la délinquance, de la prépuberté à la ménopause et à la vieillesse »[1], propos directement inspirés des théories de Cesare Lombroso. La violence des filles est ignorée à double titre : à des femmes faibles des délits faibles, aux conséquences minorées ; leur criminalité, latente, se cristallise dans le sexe, qu’elles monnaient assez aisément. La justice se montre ainsi profondément sexiste et inégalitaire : on punit au regard de la norme, et non de la loi.

Une catégorisation juridique brouillée

Pour cela, les autorités judiciaires et parentales se saisissent des mesures dites de « protection », relevant du civil, pour contrôler les jeunes filles, leur désobéissance et leur supposée errance. Le corps de la femme extrait de la cellule strictement familiale alimente tous les fantasmes de la délinquance, ce qui explique l’image dominante de la « vagabonde ». De la fuyarde à la prostituée, il n’y a qu’un pas ; les mots tendent d’ailleurs à se confondre. Cette figure renferme l’ensemble des inquiétudes sociales ; le vagabondage – parfois courte fugue voire simple mauvaise fréquentation –, mène systématiquement les adolescentes au commerce sexuel, dont la définition est très étendue, et sert de prétexte pour réguler leurs agissements dérangeant l’ordre moral. Pourtant, les dossiers étudiés par Véronique Blanchard n’attestent que d’un petit nombre de cas avérés de prostitution.

Le sexe est ainsi au centre des frayeurs collectives, et la mineure a tôt fait d’être étiquetée « vicieuse », terme qui ne constitue pas non plus une catégorie juridique : activité sexuelle régulière, rapports hors mariage, grossesse illégitime, maladie vénérienne, soupçons de relations lesbiennes… De nouveau, la mythologie imprègne les archives judiciaires, tout comme un certain naturalisme. Car ce qui criminalise les jeunes femmes, ce sont des comportements qui s’écartent de leur prédisposé futur rôle de mère.

Enfin, l’autre conséquence directe du vagabondage est le délit d’atteinte aux biens d’autrui ; la délinquante est essentiellement une « voleuse », puisque sa violence est discréditée. Cette classification est très large, et autorise de nombreux abus. Dans ce type d’affaires, l’attitude des femmes est de nouveau visée et inquiète davantage les magistrats que l’acte commis en lui-même.

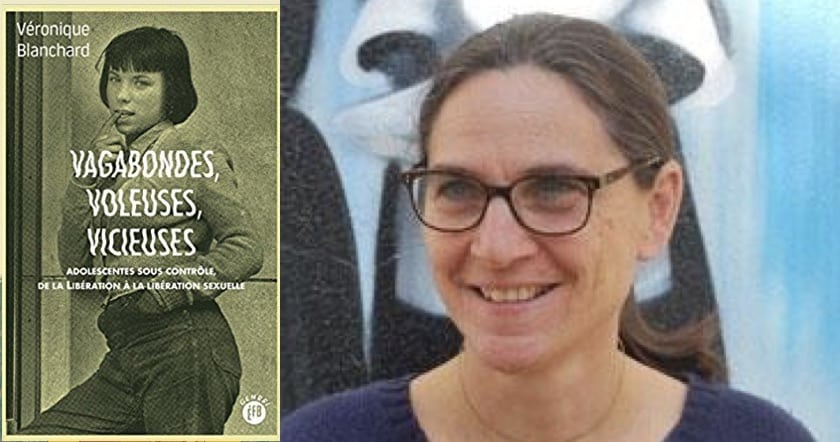

Le dernier ouvrage de Véronique

Blanchard – extrêmement riche, clair, bien construit – est appelé à

devenir un classique de l’histoire du genre, de sa construction sociale à

travers le prisme d’une justice sexuée, toujours actuelle à bien des égards.

Derrière ses talents d’enquêtrice et d’historienne se dévoile sa sensibilité

d’éducatrice, frappée par un accompagnement exclusivement coercitif. La thèse

dont il est issu[2] étaye

en effet la fin de parcours judiciaire : à la suite d’un séjour humiliant au

sein d’un centre d’observations, la congrégation religieuse du Refuge de

Chevilly-Larue, où elles sont indécemment scrutées par des « experts »,

nombre d’entre elles sont enfermées sur décision du juge. Hôpitaux

psychiatriques, congrégations du Bon Pasteur, maisons d’arrêt ou encore écoles

de préservation pour les jeunes filles. Ces maisons pénitentiaires, sans doute

volontairement mal connues, étaient rares. Mais elles ont fait l’objet d’une

campagne de propagande, organisée par l’État, via des reportages

photographiques réalisés par Henri Manuel. Observez bien ces clichés,

consultables sur Enap.justice.fr[3] et

remis en contexte dans l’ouvrage Écoles

de préservation pour les jeunes filles de Cadillac, Doullens et Clermont.

Vagabondes[4]. Leur

mise en scène, voire leur théâtralité, les faux-semblants dissimulent mal la

souffrance, le désarroi, l’assujettissement, la dénégation de l’individualité.

Le plus bel hommage serait de ne retenir que la force de caractère, la soif de

liberté, la rébellion volcanique sous-jacente qui se devinent dans leur regard

et leur demi-sourire. Écoutez alors leurs paroles puissantes, en lisant Vagabondes, voleuses, vicieuses ; elles

ouvrent la voie aux combats des années 1970 et poussent à continuer à lever le

poing.

[1] G. Heyeur, « Criminologie féminine », in L’équipement en criminologie, actes du XIVe Cours international de criminologue, Paris, Masson, 1964, p. 442. Cité par l’autrice, p. 113. Il a notamment exercé à Sainte-Anne et s’est particulièrement intéressé à la jeunesse délinquante.

[2] « Mauvaises filles » : portraits de la déviance féminine juvénile (1945-1958), librement disponible :

[3] https://www.enap.justice.fr/histoire/les-ecoles-de-preservation

[4] L’Arachnéen, Paris, 2015. Texte de Sophie Mendelsohn.

À travers les parcours de femmes de la petite et de la grande histoire, Lolita réhabilite aussi bien les combats oubliés d’illustres Amazones que l’héroïsme quotidien de Gervaise inconnues. Une façon de mieux comprendre les racines du mal et prendre les maux actuels à la racine. Elle est la créatrice du blog Les miscellanées de l’immobilier.