La trope de la messy girl

Il est difficile de ne pas adorer les personnages qui relèvent de la trope féminine de la messy girl. Prenant le contrepied de la femme fatale ou encore de la femme forte, elles donnent à voir des femmes, entre vingt et quarante ans, qui s’inscrivent plus franchement dans des scènes quotidiennes, sans embellissement ou sublimation, se confrontant au réel, jouant avec les stéréotypes ou les embrassant pour ensuite les interroger. En bref, ces femmes nous les connaissons, souvent nous les incarnons. De Fleabag à Frances Ha, de Jeune femme aux Amours d’Anaïs, les séries et le cinéma indépendant ont largement permis de valoriser ces figures féminines, qui sont devenues des archétypes, au même titre que les personnages féminins les plus clichés qui n’ont cessé d’irriguer nos imaginaires.

La bande dessinée n’est pas en reste. Les deux héroïnes de l’excellente Ghost world de Daniel Clowes ne sont-elles pas des pionnières en la matière ? Sardoniques et désabusées, paumées et avides d’histoires à vivre ? Car la messy girl est avant tout un personnage féminin réaliste paradoxal, parce qu’elle ne cesse de douter et de s’interroger sur le monde qu’elle remet en question, tout en cherchant souvent désespérément à l’habiter. Dans un style tout différent, la dernière œuvre de Julia Wertz semble pleinement s’inscrire dans cette tendance.

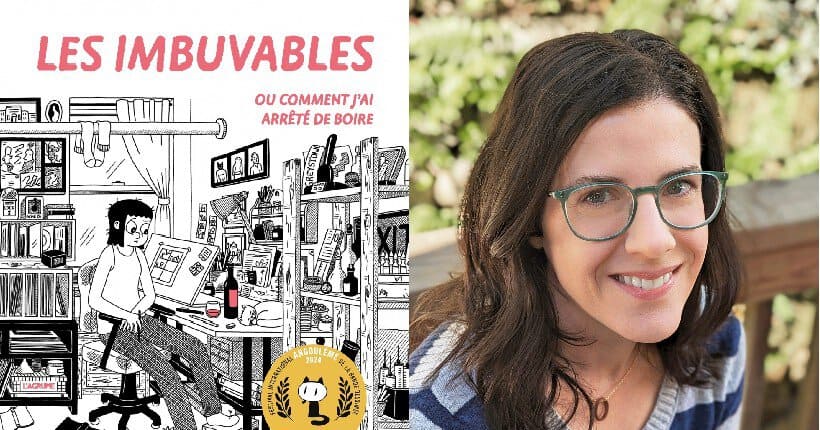

La femme qui boit

Nous retrouvons ici l’alter-égo de l’auteure, dont nous pouvons suivre les aventures multiples dans l’hilarant Musée de mes erreurs ou encore dans l’ode à la capitale culturelle américaine et à ses bas-fonds que constitue Les Entrailles de New York. Dans ce nouveau roman graphique qui prend l’allure du récit d’apprentissage à la première personne, Julia habite toujours dans un sous-sol à Brooklyn et travaille seize heures par jour à ses BD. Mais le mythe de l’artiste maudit s’arrête là, car il n’y a rien de romantique dans la vie de cette trentenaire surchargée de travail qui ne parvient pas à s’offrir un logement décent et à être sobre sonné 18 heures. Elle le dit d’ailleurs aux aspirants artistes qui l’adulent : vivre chichement et faire ses courses dans les supermarchés hard-discount doivent être l’horizon d’attente de toute dessinatrice et de tout dessinateur. Mais la gloire et la célébrité sont des chimères auxquelles Wertz n’aspire étonnamment pas. Son problème est ailleurs. Au lieu de se prendre pour une poète victime du monde et du capitalisme, Julia boit, jusqu’à en perdre la tête, et à en oublier ses vêtements en pleine rue. L’alcool est devenu sa relation amoureuse toxique et il s’agit d’en guérir, en riant bien sûr.

En découlent de nombreuses scènes cocasses et pathétiques, où Julia s’inscrit aux alcooliques anonymes, part en cure et ne cesse d’y rédiger des lettres décalées pour éviter de se confronter à son addiction, tente de voir des psychologues et des psychiatres qui veulent l’intoxiquer aux médicaments, rechute, entretient une relation réelle et non alcoolisée avec un homme toxique qui remplace la piquette, rechute de nouveau, fuit en France dans un voyage désastreux où elle ne comprend pas les mœurs locales et où ses plaisanteries s’avèrent intraduisibles, et, de retour à New York, fréquente un jeune millionnaire qui se lamente de la perte de sa maison de vacances sur l’île de Martha’s Vineyard tout en lui disant qu’elle n’est pas aussi belle que les mannequins avec lesquelles il fait d’habitude l’amour. Toutes ces scènes, qui sont autant de péripéties vers la connaissance de soi et la guérison, sont unies par un comique tantôt pince-sans-rire, tantôt poissard, aux influences autant crumbiennes que bechdeliennes, et qui fait sourire quand il ne fait pas franchement hurler de rire, tant Julia Wertz maîtrise l’auto-dérision et l’art délicat du trait d’esprit, sans jamais paraître suffisante ou narcissique, malgré l’exercice périlleux que constitue la transposition de soi au sein d’une œuvre.

Sans alcool et sans bons sentiments

Certes, l’addiction est un sujet grave, mais faut-il pour autant tomber dans l’écueil du développement personnel – et tous ses différents corollaires effrayants que sont la confiance en soi ou encore l’amour de soi – qui semble innerver toute la culture, dans une soupe fade qui fait fi de l’intelligence et de toute pensée réellement vivifiante ? Dans Les Imbuvables, c’est avant tout la raillerie et le langage qui, mis au service de l’œuvre artistique, permettent de se réparer et de se libérer, pour reprendre la taxinomie chère à la tendance bien-être.

L’auteure adopte le ton du persiflage et se gausse de ce genre de pratique, ce qui est tout à fait surprenant – et, faut-il le dire, franchement bienvenu – au vu des sujets qu’elle aborde. Ainsi, une planche nous présente l’héroïne parvenant à l’expression d’une révélation décisive grâce au visionnage d’un énième épisode de Monk, après des mois de réunions des AA et de thérapie difficile : le décalage traduit alors la volonté, réaffirmée tout au long de l’album, de créer un équilibre instable entre le rire et la gravité, dans une éloge de la culture populaire qui trouve par ailleurs de nombreux échos dans l’œuvre.

Si Wertz flirte nécessairement avec les bons sentiments en abordant l’alcoolisme et la quête d’une jeune femme qui souhaite sortir de l’adulescence, elle ne s’en satisfait jamais et se réfugie plutôt dans la pratique artistique, vectrice d’émancipation, et un scepticisme hilare et vertueux, car la victimisation ne paye pas, quand le rire partagé, lui, au moins, se savoure.

Clara Shadi Nadjmaie collectionne les denim, accumule les éditions du Voyage au bout de la nuit, et ne cesse de s’éblouir du lyrisme de Forough Farrokzad. Elle aimerait partager un thé avec Abbas Kiarostami et voir de ses yeux la bibliothèque de Florence Aubenas. Ecouter avec indiscrétion les conversations des femmes au café, regarder trois films d’affilée au cinéma et entendre les « ahhhhh » de ses élèves qui comprennent enfin ce qu’elle essaie de leur transmettre comptent parmi ses activités favorites. Si elle passe la majorité de ses week-ends à la critique sardonique de la presse et à l’inspection obsessionnelle des rayonnages des librairies, ses semaines sont dédiées à l’invention de dictées et autres facéties de l’enseignement secondaire.