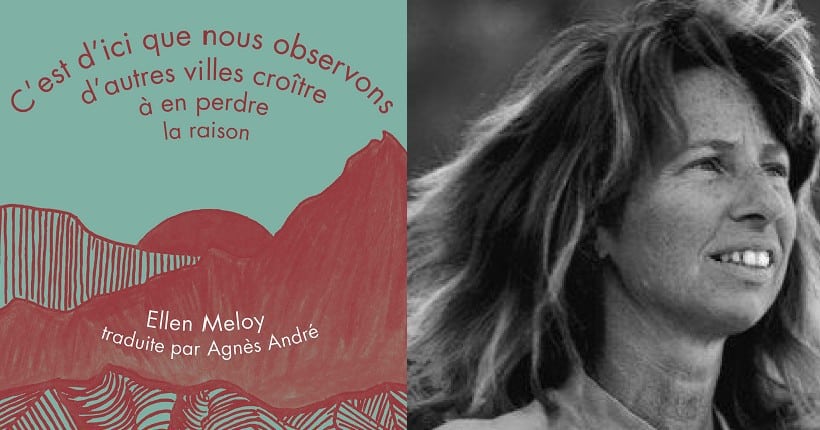

Connue aux Etats-Unis comme une autrice incontournable du nature writing, nous découvrons Ellen Meloy en France avec une première traduction par Agnès André pour les éditions Blast. Fragments, chroniques de la nature ordinaire, le recueil C’est d’ici que nous observons d’autres villes croître à en perdre la raison répond à un agencement en quatre saisons, au plus près du souffle biologique. A lire dans l’ordre, dans le désordre, comme on picore des aphorismes.

Ecrire avec le souffle du désert.

A l’instar d’Henry David Thoreau qui, dans les années 1850, avait pris l’habitude de consigner l’épanouissement des fleurs au printemps, ou les modulations de température, Ellen Maloy s’adonne à une véritable phénoménologie du désert qu’elle croise avec ses méditations personnelles. A rebours des histoires virilistes, où des personnages masculins surmontent des épreuves à la recherche de leur identité primale, survivant au milieu d’une nature hostile, l’autrice opte pour la non-fiction, consigne des observations, des saynètes, agrémentés de commentaires légers sur le saugrenu de nos vies surnageant dans un monde ultralibéral. Vies tiraillées entre la nostalgie des Premiers Temps et les illusions modernes d’un bonheur factice. Un livre qui devrait réjouir Alice Zeniter dont l’excellent essai Je suis une fille sans histoire appelait de ses voeux un nouveau type de récit, une « fiction panier » qui sait garder l’humain.e à sa juste place.

En 1989, Ellen Meloy s’installe dans le minuscule village de Bluff, au carrefour du Colorado, de l’Utah, de New Mexico et de l’Arizona, contrées ancestrales devenues réserves des Navajo et des Hopi. Jusqu’à sa mort prématurée en 2004, elle ne cessera d’écrire en naturaliste sur les habitants du désert et les monumentales roches de grès rouges dont l’aspect spectaculaire nourrit son imaginaire. Monument Valley, terres de poussière asséchées, trouées par la rivière San Juan, le désert accapare son attention et lui donne matière à méditations métaphysiques : elle dira qu’elle y a trouvé le seuil de l’absence, sans doute condition essentielle à sa renaissance comme écrivaine. La nature ne figure pas dans ses écrits comme le décor de péripéties humaines, ni comme le reflet de nos émotions, caisse de résonance de notre moi romantique, mais au contraire elle apparaît comme douée d’une force de vie indépendante de la destinée humaine. Ni marchandise, ni matière première, la nature bruit, respire, bouge, tue, hors de nous, indifférente à nos atermoiements éthiques.

Diplômée en arts et en études environnementales, Ellen Meloy pose un regard renouvelé sur son environnement familier et raisonne sur notre empreinte, sur les pollutions que nous infligeons aux autres espèces, sur le peu de cas que nous faisons des éléments s’ils ne servent pas nos désirs consuméristes. Elle enregistre les moindres respirations du vivant, parfois à quelques mètres de sa maison. Le meilleur terrain d’observation est souvent le plus familier.

Au milieu du désert, l’expérience de l’immensité et du silence rendent d’autant plus vive l’observation de la nature : le vide -que perçoit à tort notre société capitaliste avide de divertissement- se fait plein ; l’insignifiant devient émerveillement. Son voisinage se constitue de crapauds bufos, ou à pied de pelle, de lézards Utas, de colibris, de serpents taureaux, qui inopinément s’invitent dans sa salle à manger ou sa chambre à coucher. Elle nomme cette foule animale bigarrée sa « sauvage ménagerie domestique », mais se demande si, finalement, ce n’est pas elle l’invitée. Elle fait le poirier pour observer une chauve-souris à l’endroit et nous propose de faire de même. Nous mettre tête en bas pour considérer les choses sous un autre angle que celui que nous avons l’habitude d’adopter. Et si nous, les humains, n’étions pas autre chose que les animaux domestiques d’une nature bien plus vaste et puissante ?

S’arrêter, être attentif, se focaliser sur ce qui est propre au lieu, en connaître ses contours, en interroger les habitants. L’autrice nous convie à une déambulation entre les canyons et les bancs de sable comme un guide naturaliste éveille notre attention aux sons et aux effluves animales, à la rugosité d’une pierre ou à son aspect friable, à l’éblouissement de la Green River. Randonneuse invétérée, elle se rend disponible pour rencontrer l’alter ego, comme ce jour où elle croise la route de mouflons de l’autre côté de la rivière. Cadeau inespéré, elle sait que chercher ces animaux réputés difficiles à observer, est vain :

« Ils se font si discrets dans ce canyon, si invisibles, que c’est comme s’ils vivaient nichés dans les coutures du temps. Et pourtant dans les semaines à venir, je reverrai souvent ce même troupeau. Nos chemins se croiseront sans même que je les cherche. C’est qu’il m’arrive simplement de me prendre dans ces trames d’isolement et de sérénité qui sont les leurs. »

Quand la solitude ouvre sur l’impossible rencontre. Saisir l’autre par le regard mais toujours à distance respectueuse, il n’est pas question de prendre les animaux dans les mains, de les bringuebaler et encore moins de les encager pour les étudier. Ellen Meloy écorche ces touristes qui s’approchent trop près de ces merveilles de la nature au risque de briser la magie ; elle préfère les avertir non sans raillerie : « Et si l’idée vous venait à l’esprit de les lécher ; réfléchissez-y à deux fois », le crapaud ne se consomme pas.

Le sourire, ou la critique antilibérale.

Sans jamais se départir de son humour et d’un franc parler sans concession avec nos travers capitalistes, Ellen Meloy saisit toutes les occasions de raisonner : que ce soit contre son gré parce qu’elle s’est agrafée les cheveux au toit de sa maison, ou prise au dépourvu devant un documentaire animalier au-dessus d’un plat de lasagnes, la trivialité sert de tremplin à l’esprit critique. Fragiles passagers du vent, nous apparaissons bien risibles avec nos rêves de domestiquer une nature trop cruelle à nos yeux. Avec sarcasme, elle se moque de notre capacité à désirer l’anéantissement des espèces qui ne sont pas prêtes à épouser nos valeurs civilisatrices :

« Rendus si étrangers aux mœurs des animaux sauvages, nous insistons pour qu’ils se comportent comme nous ou disparaissent. Or, nous avons beau désormais chasser notre viande dans les allées d’un supermarché et porter des pantalons, nous tuons bel et bien pour vivre. […] les loups n’ont pas leur place parmi nous, insinuait l’homme du reportage, s’ils nous dégoûtent par leur façon de se jeter sur un pauvre « Bambi », le dévorant sans même le cuire au préalable. Orgueil, idiotie, piètre conception de la biologie.«

Et elle se garde bien de tomber dans le piège du mystique retour à la terre, que les citadins – les Californiens pour elle jouant le rôle des adeptes de Pierre Rabhi chez nous-, idéalisent. Pendant un embouteillage urbain, elle part d’un grand rire face à l’autocollant d’une BMW, symbole d’une culture néolibérale bipolaire « je préférerais être chasseur-cueilleur » ; elle ne résiste pas à l’envie de pousser la logique jusqu’au bout et nous imagine retournant tous et toutes à la source de la nourriture, à une vie originelle où la cuisine locale et « faite maison », prise au pied de la lettre, ressemblerait à une table de sorcellerie : nul doute que nos menus seraient davantage composés de pâtés d’hirondelles, de tourtes de lapin ou de chats domestiques au four. Elle égratigne les bien-pensants, les idéologues, les raisonneurs, ceux qui au fond ne veulent rien changer au système capitaliste qui tire sa force de l’exploitation de la nature. Et de tous ceux et celles qu’on peut asservir, femmes comprises. Interdite face aux images de marches pour l’égalité, elle se demande comment on a pu oublier et elle se souvient à notre place ; elle se souvient de ses voisins navajos qui ont vécu des siècles durant au sein d’une société matrilinéaire dans laquelle les femmes savaient réparer les toits, retourner les champs et élever la voix.

En somme, la singularité de l’écriture d’Ellen Meloy tient à une profonde sagesse mâtinée d’un rire impertinent. Après ces pages à ses côtés, on soigne ses ampoules, on vide le sable rouge de ses chaussures, on oint ses mains calleuses de crème et on reprend notre route, un peu moins bien ordonnée, en gardant un sourire au coin des lèvres, rêvant d’habiter quelque temps ce lieu où « tout le monde […] possède un certain grain d’excentricité et se moquerait bien de vous voir porter votre pyjama à la poste. ». Le rêve !

On signalera la grande richesse de parutions depuis la rentrée de la maison d’édition Blast qui fait paraître ce mois-ci les poèmes de Karima Ouaghenim dans Aux vies anecdotiques, langue de lutte poussée dans un cri explosif pour dire les corps queer, racisés et hors normes. Mais aussi Conjurations de Coline Fournout dont les travaux de chercheuse en santé mentale interrogent les traitements thérapeutiques, notamment les électrochocs – comme ceux subis par Sylvia Plath – et nourrissent profondément la poésie.

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.