Ce 18 mars 1885 à la Pitié-Salpêtrière, le bal de la mi-carême, distraction malsaine des bien-pensants parisiens, scelle le destin croisé de trois femmes, Geneviève, Louise et Eugénie. Trois femmes sous le joug du neurologue Charcot, qui expérimente notamment les effets de l’hypnose sur celles que l’on appelle désormais les « aliénées ».

La dépossession de soi à l’hôpital, prolongement de la société patriarcale

Aliéner, c’est d’abord « transférer à un autre une propriété » (Littré). Une fois passé le seuil de la Salpêtrière, ces femmes – hystériques, épileptiques, séniles, mélancoliques, démentes, maniaques… peu importe leur classification – appartiennent, la plupart du temps jusqu’à la mort, à cet hôpital infernal et à ceux qui le dirigent. Elles ne dépendent plus d’elles-mêmes, ni des hommes qui les malmenaient avant leur internement.

La jeune Louise, prénom qui n’est pas sans rappeler le pseudonyme imposé à Augustine, célèbre patiente de Charcot, est violée par son oncle, chez qui elle vit depuis le décès de ses parents. Prise ensuite de sévères crises suscitant la colère bruyante de sa tante, elle est déposée à la Salpêtrière par le voisin agacé, témoin sans pitié des convulsions de Louise. Très expressive, elle devient alors particulièrement appréciée de Charcot : il l’utilise à l’envi pour ses cours publics.

Figure d’exception en raison du milieu social aisé dont elle est issue, Eugénie est placée à la Salpêtrière par son père notaire, et son frère. Elle communique avec les morts et est attirée par la doctrine spirite d’Allan Kardec : prétexte parfait, cautionné par la société, pour se séparer – autre sens du verbe aliéner – d’une fille volontiers provocatrice, désireuse de s’extraire de la puissance paternelle, à l’esprit indépendant… et donc crainte des hommes. En proie à la révolte, Eugénie est séquestrée dans une chambre isolée. Charcot justifie ainsi son internement : « Mythomane ou médium, elle est agressive et dangereuse. Elle a toute sa place ici. » Aucune échappatoire ne semble possible.

Ce serait sans compter la surprenante intervention de Geneviève, infirmière vouée corps et âme à l’hôpital psychiatrique. Enfin, à Charcot plutôt, qu’elle idolâtre malgré son despotisme. Impressionnée, effrayée, bouleversée par les visions d’Eugénie en contact avec sa défunte sœur Blandine, Geneviève évoque avec son père médecin cette rencontre troublante aux accents de réalisme. Celui-ci la rejette brutalement et menace de la faire enfermer : « J’ai toujours su que travailler parmi des folles te rendrait folle un jour… » Pourtant, le regard de Geneviève sur les aliénées, en particulier sur Eugénie, change, tout en la conduisant à sa perte.

De l’inconnue à la bête de foires

L’aliénée représente par ailleurs « l’étrangère, celle qui ne fait pas partie d’un groupe ». En l’occurrence celui du sexe masculin. Comme tout ce qui est « autre » et mal connu, certains hommes dits « sachants » profitent de cette mainmise sur la vie des femmes pour en faire des cobayes. Louise et tant d’autres, ébahies par Charcot et pleines d’espoir, se mettent au service du professeur. Elles sont les victimes passives de ses recherches expérimentales sur l’hystérie, au mépris des conséquences des séances répétitives d’hypnose. Pertes de conscience, paralysies, commotions, catalepsies, violences banalisées… au nom d’une certaine science faite de préjugés et de misogynie à peine masquée. Les « traitements » sont tout aussi brutaux et sans fondement : compresseurs ovariens, fer chaud dans le vagin et l’utérus, compresses de chloroforme ou d’éther pour endormir si la crise s’avère trop forte.

Au même titre que les malheureux indigènes des Expositions universelles ou des spectacles aux Folies Bergère, les femmes de la Salpêtrière sont exposées à l’œil indécent des hommes – « médecins, écrivains, journalistes, internes, personnalités politiques, artistes » – lors des leçons publiques de Charcot, partagés entre la peur, la fascination et le désir impudique. Cours pendant lesquels les crises sont évidemment provoquées par le corps médical ; les femmes deviennent des tigresses que l’on frétille d’avance d’entendre rugir. Nous voici au cirque, ou au zoo humain.

Point d’orgue annuel de la fétide excitation mondaine, le bal des folles est la fête foraine des bourgeois. Présentée comme l’occasion pour les « aliénées » d’être « normales », cette réception dansante et déguisée n’en n’est pas moins un vil moment d’exposition de monstres, objets de fantasmes, de légendes et de frayeurs non dissimulées. Certes, elle suscite une certaine euphorie et agitation chez les patientes, vu comme de la démence, mais qu’en serions-nous si nous étions libres qu’une fois l’an ? Aliéner, c’est aussi « rendre hostile »… : qui ne le deviendrait pas face à une telle dépossession de soi et à une telle déconsidération ? La mascarade du bal, tel le carnaval, renverse l’ordre établi, à se demander qui de l’homme du monde ou de l’aliéné est le véritable malade.

Une introduction à l’histoire de la psychiatrie

Le Bal des folles est une puissante fiction, qui donne envie d’approfondir ses connaissances sur l’histoire de la prise en charge psychiatrique des femmes, mais aussi sur les notions de folie et d’enfermement. Les frontières entre l’hôpital/l’hospice/l’asile/la prison sont souvent ténues et mouvantes au fil des siècles. Ces espaces forment de véritables contre-sociétés et « villes dans la ville ». Les rappels historiques qui parsèment le roman sont ainsi plutôt bien menés, et ne gênent pas le cours du récit. Victoria Mas a le mérite d’aborder une « cérémonie » assez méconnue du grand public comme des spécialistes, qui sert de prétexte pour raconter les vies de toutes ces Louise, Eugénie, sans oublier Thérèse la Tricoteuse. Ce personnage attachant – comme les autres d’ailleurs, y compris Geneviève qui opère un renversement progressif de sa pensée – incarne un certain paradoxe de l’hôpital psychiatrique : face à la violence et à l’indigence, Thérèse, accusée d’avoir noyé son mari cruel, ne veut pas quitter la Pitié-Salpêtrière. De fait, pour quelques-unes, elle représente une protection, quitte à se faire passer pour ce qu’elles ne sont pas.

Le Bal des folles est un premier roman prometteur, bien construit. Une écriture bourgeonnante, dont on pardonne de bonne grâce quelques maladresses (à mes yeux), en particulier lorsque l’autrice semble prendre la voix d’Eugénie, parfois peu subtilement. On apprécie néanmoins le style simple, limpide, sans ornements inutiles, qui s’accorde bien avec la dureté de la thématique abordée et qui, généralement, laisse au lecteur le soin de formuler ses propres griefs envers l’injustice.

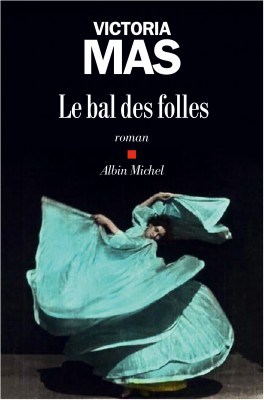

Enfin, la couverture du roman mérite une dernière attention : le visuel évoque l’aura de Loïe Fuller (peut-être est-ce elle ?), danseuse de génie empreinte d’une rare liberté pour l’époque, qui révolutionna l’art du ballet. Sa notoriété explosa en 1891 à la suite de son interprétation… d’une femme sous hypnose, dans la pièce Quack Medical Doctors. Une preuve de plus, s’il en faut, de l’attrait pour ces spectacles féminins. Avec ses volants, ses étoffes, ses mouvements vaporeux qui se muent en fleurs, ses blancheurs diaphanes et sa fureur, Loïe Fuller incarne les esprits de ces femmes oubliées, martyres d’une médecine par les hommes et pour les hommes. De ces femmes qui, comme elle, se sont élevées en jouant la comédie ; l’une pour gagner sa vie, les autres pour ne pas la perdre définitivement. Nul doute que vous les rencontrerez entre les murs douloureux de la Pitié-Salpêtrière, de Sainte-Anne, du Kremlin-Bicêtre, et bien d’autres, malheureusement.

À travers les parcours de femmes de la petite et de la grande histoire, Lolita réhabilite aussi bien les combats oubliés d’illustres Amazones que l’héroïsme quotidien de Gervaise inconnues. Une façon de mieux comprendre les racines du mal et prendre les maux actuels à la racine. Elle est la créatrice du blog Les miscellanées de l’immobilier.