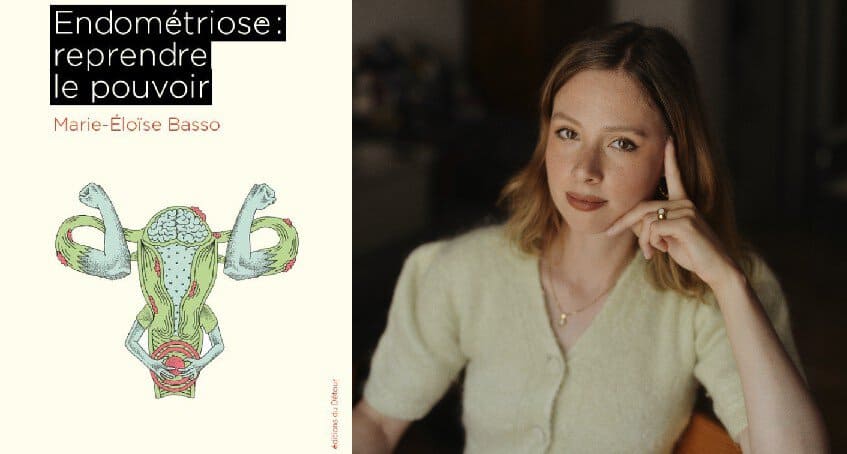

Dans son premier essai, Marie-Eloïse Basso replace l’endométriose au centre d’un réseau de dominations : sexisme, racisme, validisme et transphobie. Missives l’a rencontrée le 13 février à la librairie parisienne « Un livre et une tasse de thé ». Cet article est à la fois un compte-rendu de lecture et de rencontre.

Les effets de l’endométriose sont bien connus des malades (pas toujours des médecins) : douleurs, souvent plus intenses pendant les règles, dans le ventre, le dos, les jambes, le bras et l’épaule droits, sciatiques, douleurs pendant les rapports sexuels, troubles intestinaux, fatigue chronique, gonflement du ventre… et pour 40% des personnes touchées par cette maladie, cela mène à la stérilité et à la difficulté de tomber enceinte. Ces symptômes entraînent une diminution de la qualité de vie, des difficultés dans la vie professionnelle, personnelle et amoureuse. Les statistiques disent qu’une personne menstruée sur dix en serait atteinte (certaines études récentes penchent plus pour 2 sur 10). On pourrait donc s’attendre à une réaction des pouvoirs publics et des laboratoires de recherche pour améliorer la vie des malades et pour trouver un remède. Mais l’endométriose est une drôle de maladie. Aujourd’hui il n’y a aucun consensus scientifique sur les causes et les origines alors qu’on en trouve des descriptions dans des papyrus égyptiens et la médecine grecque. Ce qu’on sait (mais qu’on ne dit pas toujours) : les lésions d’endométriose sont des cellules qui ressemblent à de l’endomètre (la muqueuse qui tapisse l’intérieur de l’utérus) mais qui n’en sont pas. Pourquoi cette absence de consensus ? Marie-Eloïse Basso nous l’explique ici :

L’endométriose n’intéresse pas parce que c’est une maladie de bonnes femmes qui se plaignent tout le temps. Et puis les règles, on n’a pas très envie d’en parler. Conséquence : invisibilisation des malades et les mêmes discours sur la maladie depuis 1923 en France. Et tout l’intérêt de ce livre, c’est qu’il nous montre du doigt ce qui était difficile à voir : comment avec le prisme de l’endométriose, tous les mécanismes de domination sont à l’œuvre. Sexisme et misogynie bien sûr : la douleur est niée, le confort des malades n’est pas pris en compte, la parole des femmes est minimisée, tue ou au contraire caricaturée en allant jusqu’à l’éternelle hystérie féminine. Dans une étude de 2020, sur 758 cas, dans 49,1% des cas, les médecins ont confondu l’endométriose avec une maladie mentale. La patriarcat dans toutes ses œuvres. Mais l’autrice dénonce également dans son essai d’autres dominations :

La force de cet ouvrage, c’est la jonction de l’expérience intime de l’endométriose et la prise de distance qui permet d’appeler à politiser cette question. Marie-Eloïse Basso demande à ce que les pouvoirs publics s’emparent de cette question pour améliorer le quotidien des malades. Mais elle met en garde contre deux dangers qui marchent main dans la main : le capitalisme et le patriarcat. Le capitalisme d’abord cherche à capter l’attention des malades confrontées à l’absence de réponses des autorités médicales. On voit donc des abus et même des dérives sectaires du côté de médecines alternatives revendiquant l’éternel féminin avec des cercles de femmes qui dépouillent les porte-feuilles. Et puis, jamais bien loin le patriarcat accompagné de son copain le nationalisme se sont récemment emparés de cette question du fait de la baisse de la natalité. Dans son plan pour le « réarmement démographique », Emmanuel Macron s’attaque à l’endométriose. Mais attention, ce n’est pas pour améliorer le bien-être des malades ou soulager les douleurs : c’est pour faire remonter la courbe des naissances ! Le patriarcat ne s’intéresse au ventre des femmes qu’en tant que fabriques à bébés.

C’est ainsi que dans son essai, Marie-Eloïse Basso analyse le parcours et les expériences des patientes au prisme du féminisme et de tous les mécanismes de dominations. Cet essai, remarquable est très sourcé et solide dans son argumentation. En tant qu’endométriosique, c’est le livre dont j’avais besoin pour m’aider à reprendre la main sur la maladie mais aussi sur la manière dont les docteurs et la société nous considèrent. Ce livre nous aide à nous sentir légitimes dans notre souffrance, notamment pour adapter le quotidien à la maladie. De manière très personnelle, nous avons toutes intérêt à nous écouter : écouter notre corps, notre santé mentale mais aussi nous écouter les unes les autres.

« Reconnaissons-nous, les femmes Parlons-nous, regardons-nous, Ensemble, on nous opprime, les femmes Ensemble, Révoltons-nous ! ». Ce jeudi 13 février, à la librairie « Un livre et une tasse de thé », c’est ce que nous avons fait.

Féministe radicale à la recherche d’un moyen pas trop fatigant pour changer le monde.