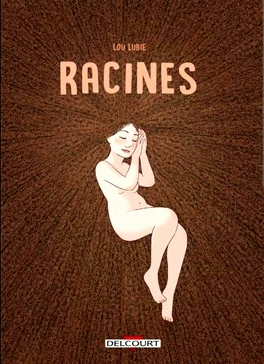

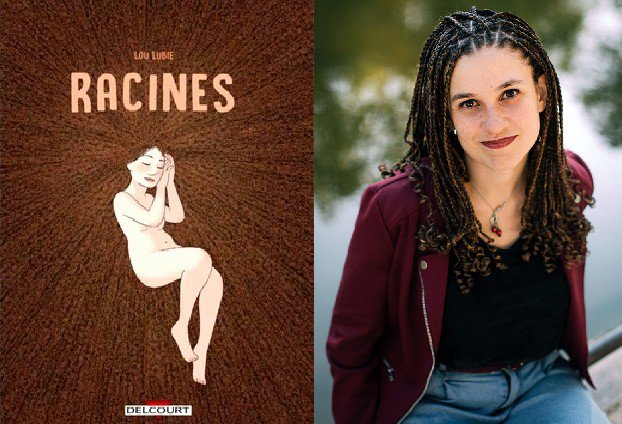

Lou Lubie est une illustratrice, bédéiste, et développeuse française née en 1990. Elle a fondé en 2008 le Forum Dessiné, un site web communautaire largement composé de francophones destiné à la création de BD numérique collective. Après un premier roman en deux volumes, Hallucinogène, publié à l’âge de 18 ans, Lou Lubie se tourne vers la bande dessinée. De 2009 à 2011, elle publie cinq livres à la Réunion, dont elle est originaire. En 2016, elle révèle être atteinte de cyclothymie dans une bande dessinée de vulgarisation scientifique, Goupil ou face (aux éditions Vraoum puis Delcourt). D’abord édité en France, le livre est ensuite traduit dans plusieurs langues. Dans le sillage de cette œuvre, elle participe à un web-documentaire d’information et de sensibilisation, Epsykoi, organisé par l’association Solidarité Réhabilitation sur les affections psychologiques. S’associant avec Manon Desveaux, Lou Lubie crée La Fille dans l’écran en 2019 aux éditions Marabout, écrit et dessiné à quatre mains. Le récit porte sur la survenue fortuite et le développement d’une relation amoureuse à distance entre deux femmes. Lui fait suite début 2021 L’Homme de la situation. Puis, fin 2021, Et à la fin ils meurent (aux éditions Delcourt). En 2024 est publiée sa BD Racines, toujours aux éditions Delcourt.

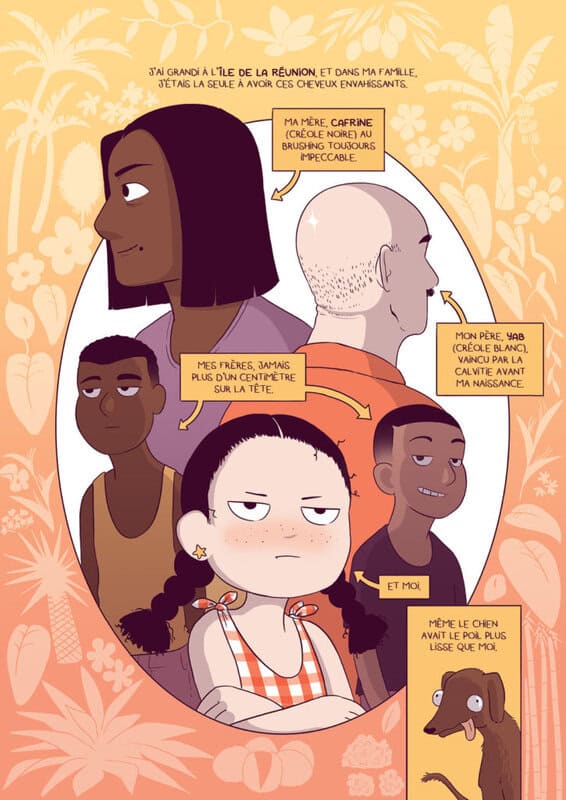

Racines nous amène à la découverte de Rose, une Réunionnaise dont on suit le parcours de vie de la petite enfance jusqu’au seuil de la trentaine. Ce parcours est envisagé sous l’angle de sa relation à ses cheveux et l’autrice nous livre un panorama des diverses étapes de la construction de la féminité de Rose, des recherches et des expérimentations de solutions capillaires pour en arriver à une réelle acceptation de soi.

Des cheveux frisés / crépus… et des coiffures

Du début à la fin de la BD, Rose expérimente diverses coiffures, et le nombre de coiffeuses différentes qui apparaissent et qui la coiffent, en comptant sa mère, est de 7 ! L’avantage du format que représente la BD c’est que le visuel nous permet de voir les différents styles et les étapes du coiffage : les tresses collées, les rajouts, le défrisage, les cheveux au naturel, la coupe à la garçonne, etc. Pour arriver à ce qui lui convient, Rose fait vivre des aventures très variées à ses cheveux.

À chaque fois, elle expose les avantages et les inconvénients de chaque coiffure. Par exemple, quand elle se fait faire des box braids longues (longues tresses avec des rajouts), elle commence par exposer les étapes de la coiffure : « Diviser en carrés, nouer la mèche synthétique avec de la cire, faire un nœud à la racine et tresser ». Puis la page suivante, elle énumère les inconvénients d’une telle coiffure : le mal de tête lors de la première à cause du serrage, parvenir à attacher les tresses pour la douche, ne pas s’asseoir dessus, éviter de les coincer partout et ne pas les tremper dans la cuvette ». Quelques pages plus loin, elle en souligne les avantages : « À l’intérieur, les cheveux sont préservés des agressions, des peignes, brosses, pollution, produits… », « À l’abri des regards, mes cheveux poussaient et se soignaient ». Chaque aventure capillaire donne lieu à un inventaire des impacts sur le corps mais également sur la perception de ses propres cheveux.

Cheveux = féminité = attirance… vraiment?

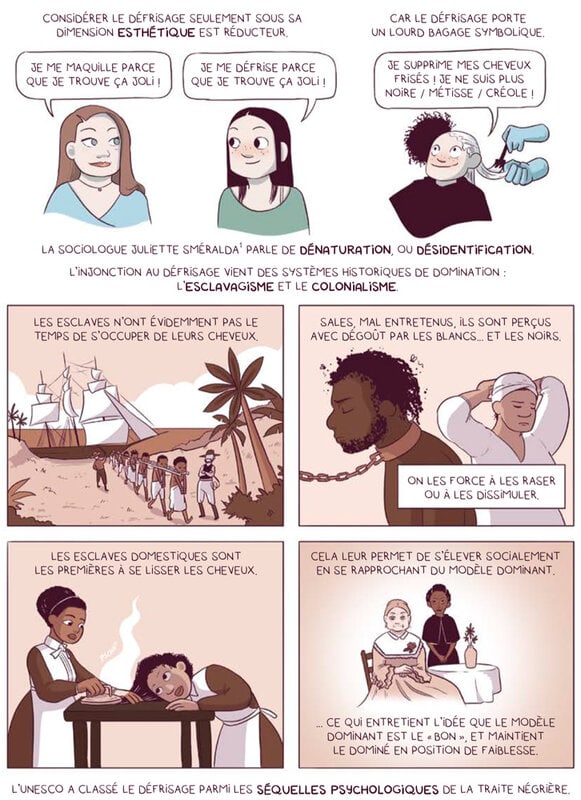

Rose apprend très tôt le pouvoir du cheveu en général : celui du cheveu crépu et celui du cheveu lisse. Quand ils sont lisses, elle se fait complimenter : d’abord en étant enfant « Rose ! comme tu es jolie ! » ; puis une fois adulte « Charmante ! » lui déclare un homme qu’elle croise dans la rue. Ce qui va faire la différence vient d’elle à chaque moment : petite, elle assimile la beauté au lissage tandis qu’en tant que femme, elle est capable se de rendre compte que la beauté que la femme noire associe aux cheveux lisses est bien là une conséquence de l’esclavage. Quand ils sont crépus, ses cheveux la mettent en contact direct avec des stéréotypes : ceux des enfants à l’école « Tu t’es coiffée avec un pétard ? » ainsi que ceux des hommes : « Tes cheveux, là…frisés comme des poils pubiens, forcément ça m’excite ! ». Autrement dit, la construction personnelle de sa propre beauté est largement inféodée à une perception sociétale.

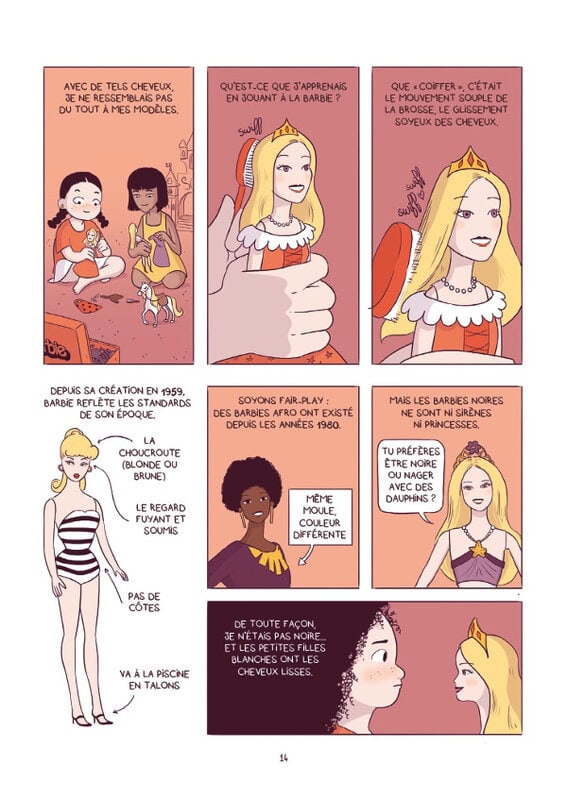

L’autrice réserve un sort à la construction adolescente de Rose, en particulier la période de confrontation avec d’autres esthétiques féminines. Qu’elles soient palpables et symboliques : « Qu’est-ce que j’apprenais en jouant à la Barbie ? Que « coiffer » c’était le mouvement souple de la brosse, le glissement soyeux des cheveux ». Qu’elles soient vraies et à la mode : Britney Spears, Vanessa Carlton et Avril Lavigne ; sur chaque image le même mot apparait dans une bulle avec une flèche en direction de leurs cheveux :« Lisses ». Lou Lubie, là, présente un écueil important à l’acceptation de soi par une adolescente, métissée, sur une île qui est une ancienne colonie, qui naturellement se compare aux stars de sa génération.

Mais c’est la sororité qui va apaiser les tensions intérieures et extérieures. Les deux images qui encadrent le livre en sont significatives. La première représente Rose, enfant, en gros plan, poussant un cri de douleur : c’est celle qui ne connait qu’un rapport difficile, haineux et plein d’incompréhensions avec ses cheveux. En effet, à cette période de sa vie, la séance de coiffure est une vraie torture pour elle, et elle est vécue comme une injustice par rapport à celles de ses frères. En revanche, la dernière image représente Rose, adulte, de retour sur son île natale, La Réunion, face à sa mère qui la complimente sur la beauté de ses cheveux accompagné d’un geste tendre touchant ses cheveux. Les deux ont la même longueur de cheveux, mais pas la même texture ; mais ce qu’on remarque surtout c’est la profondeur du regard des deux femmes qui sont en paix avec leur corps respectif.

Une longue histoire

De façon éparse et régulière, et non aléatoire, Lou Lubie glisse sur quelques pages une documentation pointue et à propos. Ces informations bien souvent une remarque personnelle de Rose, une de ses difficultés ou encore une situation vécue par elle. Par exemple, lorsque Rose sort de chez la coiffeuse avec des tresses, l’autrice fait l’historique de cette coiffure. Depuis son origine « Les premières tresses datent au moins de l’Egypte antique » jusqu’à son usage dans les colonies américaines et caribéennes « On y cache également des graines, du riz ou de petites pépites d’or pour survivre après l’évasion ». Ce décrochage apparent de l’intrigue n’est en fait qu’une façon d’ancrer Rose dans une histoire qui fait sens et replacer Rose dans la lignée de femmes, et d’hommes aussi, qui avaient une grande maîtrise de la coiffure et qui lui avait donné une véritable fonction sociale. C’est également l’occasion de se réapproprier ce type de coiffure et de l’inscrire dans une actualité où elle trouvera sa place et un nouveau rôle. C’est naturellement, qu’après avoir montré des têtes tressées de femmes malgaches, d’Afrique de l’est et des Comores, que Rose en conclut « Mes arrières, arrières, arrières, arrières, arrières…grands-mères ».

Racines propose un témoignage sincère et profond des douleurs et des bouleversement provoqué.e.s par les questions sur la texture du cheveu crépu/frisé. Après son arrivée à Paris, Rose fait un aveu : « Il me fallut un peu de temps pour identifier d’où venait mon sentiment de décalage ». Sur une double page, Rose est présentée au milieu de personnes avec des cheveux longs et lisses alors que ses cheveux sont très bruns et très courts. De plus, la traduction systématique du créole réunionnais en français montre clairement un objectif de diffusion et de distribution très large de ce témoignage qui le rend accessible à un public varié.

Héritage capillaire, héritage historique

Face à tous ces écueils rencontrés par Rose, il y a un invariant, un espace de protection et de ressource qui stimule et encourage l’héroïne. C’est la sororité ! C’est elle qui apaise et rassure quand la panique ou l’anxiété s’installe à cause des différences. Après avoir testé moult coiffures et s’être trouvée dans plusieurs situations angoissantes à cause de ses cheveux, Rose choisit la sororité pour apaiser ses tensions. En effet, à la fin de la BD elle donne à sa meilleure amie, Sarah, une fille blonde rencontrée à la fac à Paris quelques années auparavant, les pouvoirs sur ses cheveux : « Est-ce que tu accepterais de me couper les cheveux ? ». Sarah, c’est celle qui l’a accompagnée, une fois adulte, dans ses démarches et dans ses changements…et c’est aussi elle qui est volontairement choisie pour coiffer. C’est aussi celle qui l’éveille à la dysmorphophobie1. Ce qui est dit, c’est surtout que face à ce qui a été longtemps source de souffrance, c’est l’abandon en des mains de confiance qui est valorisé.

L’acceptation des cheveux de Rose prend du temps et elle est accompagnée de passionnées et de professionnelles du cheveux crépu/frisé. Elle fait de réelles découvertes : « Personne ne m’avait jamais dit qu’on pouvait couper les cheveux à sec ». Progressivement, apprenant à connaître son cheveu et en écoutant l’expérience des autres, elle va apprendre à aimer son cheveu et trouver sa propre solution. L’autrice met cette révélation en parallèle avec une avancée d’actualité : « Et c’est bien le problème : en C.A.P Coiffure, cette texture de cheveux n’est pas étudiée. Jusqu’en 2023, aucune école reconnue par l’État ne forme aux cheveux bouclés, frisés, crépus ». La résolution personnelle arrive en même temps qu’une décision politique : quel est le lien entre elles ? L’auto-valorisation de ses propres cheveux crépus/frisés semble épouser une avancée sociétale, destinée à agir directement sur les écoles de coiffure en leur demandant de revoir leurs enseignements.

En somme, lire Racines, c’est partir à la découverte de Rose, celle qui, comme bon nombre de femmes noires, paie « le double prix du sexisme et du racisme », au sens propre comme au sens figuré, pour devenir celle qui vit en pleine conscience sa créolité. C’est partir aussi à la découverte de l’aventure des racines, capillaires comme génétiques, et assister à une vraie renaissance à soi.

1 Définition donnée par Lou Lubie dans la BD : « Trouble de la perception de son corps, caractérisé par une obsession pour un défaut physique inexistant ou léger qui cause de la souffrance et affecte le comportement ».

Passionnée de lecture depuis petite, Magaly Jouhateau-Mauriello voit en la littérature la meilleure façon de découvrir l’âme humaine, avec ce qu’elle a de beau mais aussi de plus obscur. Ce domaine, selon elle, est le meilleur moyen de redonner une voix à celles et ceux que l’on a voulu depuis trop longtemps considérer comme muet.te.s.